Sweden, Rock, Festival. Tre semplici parole che racchiudono il meglio cui possa ambire ogni rocker che si rispetti: Sweden, la Svezia, uno dei paesi piùall’avanguardia d’Europa in ambito musicale; Rock, la nostra musica preferita, declinata in tutte le sue sfaccettature; Festival, l’ambiente ideale in cui condividere la nostra passione e stringere amicizia con gente proveniente da tutto il mondo.

Come da diversi anni a queste parte, una sempre piùnutrita colonia di rocker italiani ha fatto i bagagli per quello che oramai è diventando l’appuntamento irrinunciabile dei primi di giugno. Tra gli altri, anche noi di LongLiveRocknRoll, accompagnati da poche, ma solide certezze.

In primo luogo ci sarà la gioia di rivedere tante facce amiche da tutto il mondo, accompagnata dalla consapevolezza che in aeroporto, in attesa dei voli per rientrare a casa, potremo gongolarci nell’accettare le richieste di amicizia di persone con le quali probabilmente avremo scambiato quattro chiacchere, di cui conserveremo vaghi ricordi annegati nell’alcol. L’alcol, appunto, sarà un altro elemento fondamentale all’interno del festival, dandoci modo di esprimere tutto il nostro affetto verso altri esseri umani, e si candiderà come principale responsabile del salasso subito dalla nostra povera carta di credito. In alcuni casi renderà anche difficoltoso assistere alle performances dei gruppi, ma la cosa non ci riguarda. Forse.

Un’altra cosa che sappiamo di dover mettere in conto è che il recupero post-festival richiederà tempo: gli eccessi, le poche ore di sonno, una dieta non propriamente equilibrata, associati alla scomparsa della voce ed all’inevitabile depressione che accompagna la fine di ogni festival musicale – San Remo a parte -, lasciano segni tangibili nei rocker che hanno vissuto i loro vent’anni nel secolo scorso.

L’ultima certezza è che, nel preparare la valigia per Sölvesborg, dovremo attingere a tutto il nostro armadio, perché le previsioni cambieranno radicalmente di ora in ora ed ogni giorno saremo esposti al ripetuto alternarsi di sole sahariano e tempeste siberiane.

E la musica? Beh, quella è LA certezza per antonomasia, anche se va detto che l’acquisizione del festival da parte di LiveNation lo scorso novembre aveva fatto sorgere in molti di noi piùdi qualche timore: alla fine, nel complesso e con soddisfazione pressoché generale, possiamo dire che quest’edizione dello Sweden Rock sia rimasta in linea con le precedenti, eccezion fatta magari per il numero ridotto di nuove proposte da scoprire, confermando la kermesse svedese ai vertici della classifica dei migliori festival outdoor d’Europa, sia a livello di organizzazione (impeccabile) che di qualità della proposta musicale offerta.

Report a cura di Andrea Donati e Erasmo Castellani.

Mercoledì, 7 giugno

Sbrigate a tempo di record le procedure di accreditamento, accediamo all’area del festival giusto in tempo per assistere all’esibizione sullo Sweden Stage di A Tribute To Led Zeppelin, che, come evidente sin dal nome, altro non è che una band tributo al glorioso gruppo del Dirigibile. Attivi già da piùdi dieci anni, nell’ora a loro disposizione mettono in mostra una notevole perizia tecnica, riuscendo a riprodurre con efficacia classici come “Immigrant Song”, “Kashmir” e la conclusiva “Whole Lotta Love” inframezzata da “Boogie Mama” (ma “Stairway To Heaven” dove l’anno lasciata?) e ad allietare il già numeroso pubblico presente. Da segnalare come dietro le pelli della batteria si destreggi efficacemente il leader dei Bonafide Pontus Snibb, onnipresente da anni ad ogni edizione del festival sotto i moniker piùdisparati. Bravi certo, ma rimane la domanda: ha senso fare aprire il festival ad una tribute band? (AD)

Lasciataci alle spalle l’ardua domanda – e la prima birra della giornata – ci spostiamo verso il piùridotto ma ben gremito 4Sound Stage, dove stanno per iniziare gli Art Nation, formazione svedese capitanata dal vocalist Alexander Strandell, che ha deciso di lasciare i Diamond Down per formare un altro gruppo col quale suonare lo stesso AOR di matrice scandinava, cercando però di accantonare quanto piùpossibile ogni idea che non riconduca in maniera inequivocabile a H.e.a.t ed Eclipse. Tuttavia, avendo apprezzato i loro due lavori (“Revolution” e, soprattutto, il recente “Liberation”) ed avendo letto grandi elogi sul loro frontman, sono molto curioso di vederli in azione. La loro prestazione mi lascia però un po’ di amaro in bocca: i brani mancano del mordente e della carica presente sui loro dischi, specie nei brani piùanthemici come l’opener “One Nation” o “Kiss Up & Kick Down”. La band, che presenta tra le sue fila anche la nuova bassista Rebecka Tholerus, offre il meglio di sé nei brani piùchitarristici, come “Need You To Understand” o “Don’t Wait For Salvation”, dove la seconda chitarra dà finalmente un senso alla sua presenza sul palco, altrimenti ingiustificata. A tal proposito, vorrei capire per quale motivo un gruppo nel quale le tastiere giocano un ruolo da protagonista – come in “Start A Fire” – decida di suonare dal vivo senza un tastierista. Lo show si chiude con “Ghost Town” (che credo sia un loro tributo agli Eclipse, visto come suona), dove Strandell dà ancora una volta prova di essere un cantante eccezionale (ed un frontman ordinario). (EC)

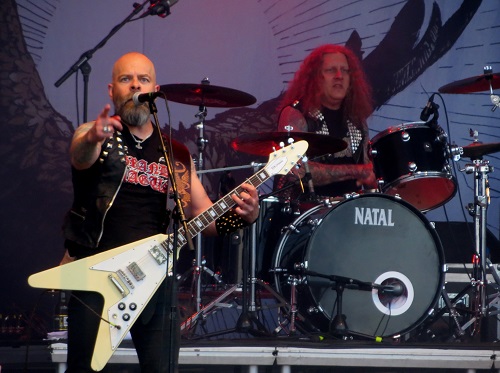

A seguire, sullo stesso palco, tocca ai Grand Magus e la loro prestazione si rivelerà alla fine decisamente eccellente. I Manowar una volta dicevano “No synths, no pedals, no wimps, just power metal and might”: i Grand Magus hanno fatto loro questo motto – e probabilmente anche il loro vocabolario, visto l’abuso di termini tipici di un’acciaieria nei loro testi – eliminando qualsiasi orpello dalla loro performance. Puro heavy metal semplice e diretto, ma mai banale ed estremamente coinvolgente, ad opera di una band che poggia su due solidi pilastri come Ludwig Witt e Mats Heden (rispettivamente batteria e basso) ed è capitanata dalla voce inconfondibile e dalla chitarra di Janne Christoffersson (già leader degli Spiritual Beggars). I brani si alternano tra marziali mid-tempos e cavalcate piùsostenute; è certamente una formula vincente quella che propongono e la risposta del pubblico ne è la prova: i pugni si alzano minacciosi al cielo già dal primo brano, “I, The Jury”, le chiome fluenti – di chi le può ancora sfoggiare – non possono che essere scosse ritmicamente durante “Steel Vs. Steel” e risulta impossibile non unirsi al coro “Viking Metal” dell’epico ritornello di “Forged In Iron ”“ Crowned In Steel”. Alla fine la loro prestazione risulterà una delle migliori e piùcoinvolgenti di tutto il festival. (EC)

Dopo questo assalto vichingo, ci aspetta un po’ di nostalgico hard rock made in Canada. Gli Helix sono stati chiamati a sostituire gli Y&T e, per quanto possa adorare il gruppo di Meniketti, sono felice di aver l’opportunità di vedere questi Helix, che difficilmente avrei potuto vedere al di fuori di un contesto come quello dello Sweden Rock. Il volto di Brian Vollmer mostra tutti i segni degli anni che passano e la sua voce accusa qualche passo falso, ma nel complesso sia lui che i suoi soci sembrano a proprio agio sul palco. La scaletta, fatta qualche rara escursione negli album piùrecenti, è solidamente ancorata alla loro produzione ottantiana e quindi a brani come “Deep Cuts The Knife”, “When The Hammer Falls” e l’immancabile (piccolo) anthem “Rock You”. Complice il freddo che comincia a farsi sentire, accompagnato dalle prime gocce di pioggia, il pubblico cerca di scaldarsi sculettando un po’ con i loro riff, ma l’effetto svanisce presto. Con buona pace di tutti i fan della band – ne esistono qui in Italia? ”“ gli Helix sono sempre stati un gruppo di seconda fascia, assolutamente derivativo, ed i loro successi sono invecchiati, tanto, e maluccio. Il concerto scivola via senza lasciare segno. (EC)

I Grave Digger sono uno di quei gruppi che hanno segnato l’adolescenza di chi l’ha vissuta nella seconda metà degli anni ’90. Il loro metal epico, che piùcrucco non si può, ha tenuto distanti tanti giovani virgulti dalle insidie del gentil sesso, riempiendo la loro mente di cavalieri crociati, saghe – ho scritto saghe, non cambiate le vocali! – arturiane e ribelli scozzesi a-la Mel Gibson. Sono parecchi anni che non li vedo, e sono in fondo intrigato dal fare un tuffo nella mia gioventù: a conti fatti, diciamo che avrei fatto meglio a preservare il ricordo di Chris Boltendahl e soci che avevo costruito negli ultimi vent’anni. Mi rendo conto che il mio parere sia fortemente soggettivo, perché musicalmente il loro lo fanno seriamente e molto bene: il gruppo è solido, specie Axel Ritt che con la sua chitarra dona del gusto alla loro proposta decisamente troppo quadrata; la voce di Boltendahl è… caratteristica, come lo è sempre stata, ed anche la scelta di mascherare il tastierista da “tristo mietitore” ha il suo perché, in un mondo piuttosto tradizionalista come quello del power/heavy metal. La scaletta ovviamente dà spazio ai brani di “Tunes Of War” – “Killing Time”, “The Dark Of The Sun” e “Rebellion (The Clans Are Marching)” – ma cerca di andare a pescare anche nelle altre varie fasi della loro carriera. Con una ventina di dischi all’attivo, è naturale lasciarne fuori qualcuno, ma personalmente mi rode che dimentichino completamente sia “Night Of The Cross” che, soprattutto, “Heart Of Darkness”, per dare spazio a brani decisamente poco incisivi – anche per i loro standard – come “Lawbreaker” e “Highland Farewell”. (EC)

La pioggia, che già aveva cominciato a martellarci incessantemente durante l’esibizione dei Grave Digger, non dà tregua e purtroppo penalizza in maniera pesante anche la possibilità di godersi appieno lo spettacolo degli headliner di questa prima giornata, ossia i Black Star Riders. Con ormai tre ottimi album alle spalle, la loro setlist viene finalmente ad essere incentrata in prevalenza su brani propri (che tiro che hanno le nuove “When The Night Comes In” e “Testify Or Say Goodbye”!), limitando i pezzi dei Thin Lizzy alle sole immancabili “The Boys Are Back in Town” e “Whiskey In The Jar”, quest’ultima posta in chiusura di concerto. La presenza di tre veri e propri fuoriclasse là davanti (al di là Â del leggendario Scott Gorham, la band si appoggia oggi soprattutto sulle spalle degli ottimi Ricky Warwick e Damon Johnson) rende indubbiamente le cose piùfacili al gruppo, apparso decisamente diversi gradini al di sopra di tutte le altre band della giornata, sia per capacità di tenere il palco che per qualità dei brani proposti. Evitabile l’assolo del nuovo batterista Chad Szeliga (ex Black Label Society), rimpiazzo di Jimmy DeGrasso, passato di recente ai Ratt (che vedremo all’opera tra un paio di giorni). Qualcuno magari obietterà che l’influenza della band di Phil Lynott sia ancora molto presente nelle canzoni del gruppo: certo i Black Star Riders non saranno molto innovativi, ma la loro parte la sanno fare davvero molto bene e questa sera, nonostante la pioggia incessante, riescono a coinvolgere il pubblico, tanto che in molti, come noi oramai fradici, riusciranno a resistere sotto al palco dello Sweden Stage fino alla fine della loro esibizione. Bravi. (AD)

Giovedì, 8 Giugno

A parte la prima giornata del festival, in cui i concerti cominciano alle 15,30, nei giorni seguenti i primi gruppi in cartellone salgono sul palco già alle 11,30 del mattino, rendendo umanamente quasi impensabile riuscire ad arrivare in tempo per assistere alle loro esibizioni, specie se la sera precedente ti sei coricato quasi all’alba. Così ci perdiamo malauguratamente i concerti di Great King Rat (hard rock band svedese da culto dei primi anni 90, riunitasi in esclusiva solo per questa data allo Sweden Rock Festival) e di Phil Campbell & The Bastards Sons, la band dell’ex chitarrista dei Motörhead e dei suoi tre figli, che tra un paio di giorni volerà in Italia per aprire il concerto dei Guns n’ Roses a Imola.

La nostra seconda giornata comincia quindi con gli Apocalyptica, che inaugurano oggi il main stage del festival, celebrando i vent’anni dall’uscita di “Plays Metallica By Four Cellos” ed inserendo per l’occasione in scaletta solo cover dei Four Horseman, ovviamente rifatte coi violoncelli ed il solo ausilio di una batteria a supporto. Mossa molta furba che permette loro di conquistare facilmente un pubblico già piuttosto folto per essere solo le 13. Non avevamo mai avuto occasione di incrociare la band dal vivo e devo dire che ci fanno davvero un’ottima impressione, grazie alle loro particolari ma trascinanti versioni di “Master Of Puppets”, “For Whom The Bell Tolls”, “Seek And Destroy” e della conclusiva “One”. Eccezionale poi la loro rivisitazione di “Orion” che, essendo solo strumentale già nella sua versione originale ben si presta a una cover di questo tipo. I puristi della musica classica continueranno a storcere il naso nel vedere i violoncelli maltrattati in questa maniera forsennata, come del resto gli oltranzisti “defenders” non riusciranno a sopportare questo stravolgimento a suon di archetti degli intramontabili classici di Hetfield & Co.: dal canto nostro dobbiamo ammettere che gli Apocalyptica ci sanno davvero fare e quando ci salutano da vincitori, sotto il sole della tarda mattinata svedese, ci rimane negli occhi l’incancellabile ed intrigante immagine di quattro violoncelli strapazzati da un gruppo di capelloni invasati. (AD)

Gli Iced Earth sono un altro di quei gruppi che ho perso un po’ di vista negli ultimi… vent’anni, quando tirarono fuori quella doppietta d’eccellenza costituita da “The Dark Saga” e “Something Wicked This Way Comes”, che non a caso saranno entrambi decisamente ben presenti nella scaletta. La band di Jon Shaffer negli anni è andata avanti tra svariati cambi di formazione che però non hanno modificato le coordinate del gruppo. La cosa già si evince dai primi due brani, quando a “Great Heathen Army”, tratta dal loro ultimo lavoro “Incorruptible”, segue la cupa e bellissima “Burning Times” da “SWTWC”: entrambe sembrano estratte dallo stesso album. La band non si discute, sia chiaro, in linea con buona parte delle formazioni power metal americane degli anni ’90: chirurgici nelle loro esecuzioni e zero presenza scenica. Di conseguenza lo show vive di rare fiammate, come la violenza dirompente di “Seven Headed Whore” (per la prima volta presentata dal vivo) e la proposizione di uno dei loro pezzi da novanta, “I Died For You”. Poi, fino alla chiusura con il loro capolavoro “Watching Over Me”, francamente ho poco da dire. Saranno cambiati i miei gusti, magari è troppo presto per essere belli carichi o forse non è stata la miglior giornata per il gruppo, ma dopo qualche ora il ricordo della loro prestazione sarà già molto, molto sbiadito. (EC)

Foto di Karolina Vohnsen (SRF)

Lo spazio davanti allo Sweden Stage raramente negli anni è stato visto così gremito e strabordante quando gli Hardline di Johnny Gioeli prendono possesso delle assi del palco (siamo solo alle 14, 30!); il pensiero che solo qualche settimana fa a Brescia una band di tale calibro abbia faticato a mettere insieme piùdi un centinaio di persone dà ancora una volta la dimensione della pochezza del pubblico italiano attuale. Alessandro Del Vecchio, Anna Portalupi (che brava!) e Francesco Jovino rappresentano un sempre piùgrande orgoglio nazionale; e Johnny”… beh, Johnny è semplicemente uno dei migliori vocalist della scena hard rock internazionale. Prestazione assolutamente impeccabile la loro, a parte qualche tiratina d’orecchie a un Josh Ramos apparso ogni tanto un po’ distratto alla chitarra. I brani piùrecenti come l’iniziale “Where Will We Go From Here”, la bluesy “Trapped In Muddy Waters” e l’emozionante “Take You Home” si inseriscono alla perfezione in una scaletta che va a pescare soprattutto tra i brani di quel capolavoro assoluto che è “Double Eclipse”, coi classici “Hot Cherie” e “Rhythm From A Red Car” posti in chiusura di un concerto nel quale trova spazio anche un momento di tenerezza quando Johnny chiama accanto a sé la figlia che oggi compie 18 anni, per farle dedicare “Happy Birthday To You” dal pubblico. Promossi a pieni voti con una delle esibizioni piùconvincenti di tutte e quattro le giornate.  (AD)

Dopo un veloce salto a farmi una birra al backstage bar – dove finalmente riesco a procurarmi l’ambita bandana nero-arancio dello Jà¤germeister grazie ad un efficace pressing nei confronti della cameriera dalle labbra piùsensuali e dal seno piùesplosivo dell’intera Scandinavia – è tempo di tornare sotto il palco del Festival Stage per unirmi al pubblico nel salutare il ritorno a Sölvesborg dell’unica vera grande Regina del Metal, ossia Doro (non me ne vogliano i fans della comunque splendida Lee Aaron, allontanatasi ormai da tempo dall’immagine tutta pelle e borchie degli inizi, lasciando oltretutto nell’armadio pure quei famigerati e rivelatori spandex rossi che sconvolsero gli ormoni di chi all’epoca aveva solo 14 anni). Per l’occasione la bionda teutonica, in esclusiva assoluta per lo Sweden Rock, si presenta sotto il moniker Doro Pesch’s Warlock, inserendo in scaletta esclusivamente brani risalenti al glorioso passato con la sua band storica dei Warlock, recuperandone anche l’originale chitarrista, l’oramai mastodontico Tommy Bolan, che si va ad aggiungere agli altri ragazzi della band attuale in un’inedita formazione con tre chitarre. Il concerto parte a bomba con i brani del capolavoro “Triumph And Agony” (“Touch Of Evil”, “ I Rule The Ruins” e “East Meets West”) e l’adrenalina si mantiene alta per tutta la prima parte. Superata una fase di stanca centrale in cui il climax cala notevolmente, soprattutto a causa di una scelta poco felice delle tracce presentate, nel finale la band si riprende coi grandi classici “Metal Tango”, “All We Are” (con la consueta grande partecipazione del pubblico ai cori), “Earthshaker Rock” e “True As Steel”, prima di chiudere con l’unico brano non risalente all’era Warlock, ossia la cover di “Breaking The Law”. Nonostante gli anni ed il make up sempre piùpesante per nascondere le rughe, la nostra Doro, che sotto il consueto completo in pelle nera oggi ha sfoggiato una maglietta dei Motörhead in omaggio al compianto amico Lemmy, si conferma ancora una volta un ottimo animale da palco, in grado di tenere in pugno il pubblico come pochi. (AD)

Una delle cose che amo moltissimo dello Sweden Rock è il fatto che ti offre la possibilità di vedere artisti davvero di ogni genere ed epoca: questa volta è il turno di Ian Hunter che, a quasi 80 anni, sale sul palco con la stessa naturalezza con la quale molti suoi coetanei vanno in bagno. L’ex leader dei Mott The Hoople porta il sorriso sui volti del pubblico, alternando brani della sua carriera solista (“Just Another Night” e la strepitosa “Once Bitten, Twice Shy”), estratti dai due lavori fatti insieme all’ottima The Rant Band che oggi lo accompagna sul palco (“That’s When The Trouble Starts” e “When I’m President”, pezzi dal sapore decisamente piùamericano e cantautorale) e quei capolavori incisi mentre capitanava i Mott The Hoople (bastano due inni generazionali come “All The Way From Memphis” e “All The Young Dudes”?). E’ bellissimo vedere un sacco di gente sorridere e sculettare giùdal palco, riflettendo esattamente quello che quei tizi attempati stanno facendo sullo stage, divertendosi. Ma allo stesso tempo mette un po’ di tristezza vedere un quasi ottuagenario dare la birra a molti gruppi giovani, cantando ancora oggi con attitudine e convinzione di ribellione giovanile (lui che il ’68 l’ha vissuto sulla sua pelle) e facendoci riflettere su come il rock sia sempre piùun genere di e per “vecchi”. E questa seconda giornata del festival confermerà in maniera perentoria questa impressione quando sul palco principale saliranno gli headliner, distruggendo chiunque abbia suonato prima o dopo di loro. (EC)

Foto di Stefan Johansson (SRF)

La contemporaneità con Ian Hunter ci fa purtroppo perdere il concerto dei Coheed And Cambria, dei quali ci viene riferita un’esibizione particolarmente dirompente. Torniamo quindi alla collinetta del 4Sound Stage dove stanno per esibirsi i Fates Warning: pur continuando a ritenere il loro prog metal un genere poco adatto ad essere proposto ad un festival – considerandone le caratteristiche piùcerebrali che coinvolgenti – devo dire che oggi il quintetto americano riesce ad impressionarci non solo per la precisione certosina con cui vengono riprodotte le intricatissime strutture strumentali dei loro brani, ma soprattutto per le emozioni che riesce a regalarci dall’iniziale “From The Rooftops” sino alla conclusiva “Monument”. Molti i brividi regalati dall’esecuzione dei nuovi brani “SOS” e “Seven Stars”, ma soprattutto dalle sempiterne “The Eleventh Hour” e “Point Of View”; peccato solo per l’assenza della splendida “The Light And Shade Of Things”, pezzo di punta dell’ultimo bellissimo album “Theories Of Flight”. Ottimi tutti e cinque i musicisti sul palco, con la consueta eleganza malinconica di Jim Matheos sugli scudi; strepitoso il batterista Bobby Jarzonbeck, superlativo come sempre alla voce Ray Alder, mentre bisogna segnalare la defezione all’ultimo momento di Joey Vera, rimasto negli States per la laurea della figlia e sostituito per l’occasione dal bassista originale Joe DiBiase. Applausi a scena aperta decretano la fine del loro show. (AD)

Terminato il concerto dei Fates Warning ci scapicolliamo col bicchiere di birra in mano per riuscire ad assistere almeno all’ultima mezzora dello show degli Alter Bridge sul palco principale. Dobbiamo ammettere di non essere dei fan sfegatati di Tremonti & C.: tutte le volte che, prima di oggi, li avevamo incrociati a qualche festival ci erano sempre sembrati sì ottimi esecutori, ma freddi, distaccati e per nulla coinvolgenti. E invece i quattro ci stupiscono: decisamente cazzuti e in palla rispetto alle loro precedenti esibizioni, anche se sempre un po’ penalizzati da suoni eccessivamente compressi, che dal vivo possono risultare incomprensibili e confusi a chi non li conosce a fondo e non può cogliere tutte le sottili sfumature della loro proposta musicale. “Blackbird”, “Metalingus” e “Show Me A Leader” sono comunque dei bei cazzotti in pieno viso. Â Band cresciuta parecchio negli ultimi anni, ma che dovrebbe forse curare un po’ di piùil proprio sound live. (AD)

Beniamini dello Sweden Rock ”“ giunti alla loro terza esibizione negli ultimi anni ”“ gli Steel Panther possono contare su un seguito di pubblico cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi tempi. Purtroppo però se il pubblico è cresciuto, i quattro panterotti sembrano essersi un po’ fermati, cominciando a vivere di rendita sulla scia del successo costruito negli scorsi anni; per carità , è risaputo che Satchel e soci, oltre che essere degli ottimi esecutori, sono anche – e soprattutto – dei validissimi intrattenitori che recitano un parte: il problema è che questa cosa, svanito l’effetto sorpresa di qualche anno fa, Â ad ogni loro esibizione diventa sempre piùevidente ed anche le battute oramai cominciano a ripetersi sempre uguali. Urge una revisione immediata del loro spettacolo, onde evitare di finire nel dimenticatoio nel giro di qualche anno, una volta che si sarà esaurita la spinta iniziale e che il pubblico comincerà a stancarsi di loro. Anche a livello musicale, l’ultimo album ha veramente poco da dire, tant’è che l’unico brano inserito in scaletta è “Goin’ In The Backdoor”. Mi viene in mente un parallelo con la saga di Fantozzi, i cui primi film sono irresistibili, poi man mano che si va avanti coi sequel le battute cominciano ad ripetersi, tramutandosi in cliché e facendo sempre meno ridere. Rimane però il fatto che sulle note di “Community Property” resta sempre impossibile non ritrovarsi tutti quanti insieme a cantare in coro con un sorriso ebete stampato sulla faccia. (AD)

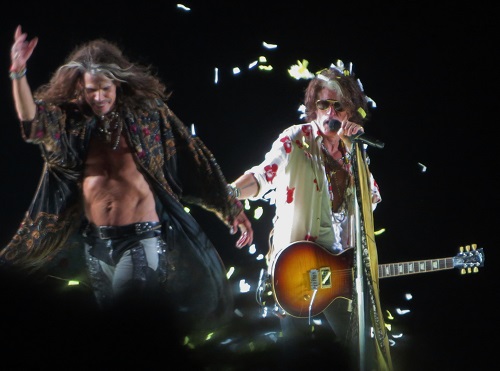

Si giunge quindi agli headliner di questa giornata, un gruppo che conosce anche mia nonna e che, a maggior ragione, non ha bisogno di essere presentato a voi lettori. Gli Aerosmith fanno tappa qui allo Sweden Rock per dare il loro “Aero-vederci”: infatti, questo “dovrebbe” essere il loro ultimo tour (la cautela è d’obbligo, come il “No More Tours” di Ozzy nel 1992 insegna). La band rappresenta forse anche l’unico gigante presente in questo festival insieme agli Scorpions (altro gruppo che ha un rapporto complicato con i tour d’addio, visto che il loro va avanti da un lustro), però con questi mostri sacri sul viale del tramonto non si può mai sapere come andrà a finire, considerando anche il fatto che il loro ultimo passaggio da queste parti nel 2010 fu tutto fuorché memorabile. Bene, alla fine del loro concerto, il confronto con tutte le altre band che li hanno preceduti farà sembrare la recente finale di Cardiff una partita equilibrata. Lo show offerto dai “toxic twins” spazza via tutto ciò che è passato prima e alza l’asticella così in alto che nei prossimi due giorni nessuno sarà in grado di arrivare nemmeno a sfiorarla con le dita: gli Aerosmith suonano semplicemente in maniera mostruosa, tengono il palco come nessun’altro (Steven Tyler è ancora oggi forse il miglior frontman sulla piazza) e, senza bisogno di chissà quali scenografie mastodontiche – che in molti casi servono solo a coprire la pochezza musicale di un gruppo (ogni riferimento ai patetici Mötley Crüe visti sempre in Svezia nel 2015 non è per niente casuale) – né di cabaret per tirare il fiato, tirano fuori il concerto perfetto. “Let The Music Do The Talking”, che apre il loro spettacolo, è una promessa mantenuta: la scaletta privilegia la loro produzione piùrecente e conosciuta a chiunque abbia un paio d’orecchie – ed è giusto che sia così, ad un festival! – ma la qualità della loro esecuzione ha convinto anche i rocker oltranzisti che avrebbero preferito sentire piùbrani tratti dalla loro produzione settantiana, qui limitata, oltre a “Mama Kin” e “Back In The Saddle”, alle irrinunciabili “Sweet Emotion”, “Dream On” (con Perry sopra il pianoforte a coda bianco suonato da Tyler) e “Walk This Way”. C’è anche spazio per un paio di cover: un tributo ai Fleetwood Mac (“Stop Messin’ Around” e “Oh Well”) nel quale Joe Perry si diverte anche alla voce, mentre Steven Tyler ci delizia con la sua armonica – perché non sia mai che vada a riposarsi nel backstage per due minuti; o forse è una misura per tenerlo a distanza di sicurezza da qualche vizio pericoloso? Mah – ed una versione davvero eccellente di “Come Together”. Anche i suoni sono eccezionali, in un’edizione dello Sweden Rock dove – stranamente – in piùoccasioni ho avuto modo di storcere il naso, a causa di chitarre fantasma, bassi che coprivano tutto il resto, e volumi talvolta davvero troppo timidi. Tutti i membri della band sono un portento, nonostante abbiano passato i sessant’anni già da un po’: i segni del tempo si vedono soprattutto sul volto di Brad Whitford e di Joey Kramer, evidentemente piùrestii di alcuni loro compagni a ricorrere alle cure di un chirurgo estetico, ma ciò non va assolutamente a scapito dell’energia e della performance. Mr. Tallarico dal canto suo finisce il concerto con la camicia aperta, nonostante la temperatura non certo mite, mettendo in mostra a 68 anni suonati un fisico da fare invidia. Ho sentito alcuni pazzi lamentarsi della sua voce o, in maniera piuttosto contraddittoria, di accusarlo di abusare di tracce preregistrate, quando invece bisogna levarsi il cappello davanti alla bravura di Buck Johnson, tastierista e corista della band, in grado di dare sostegno nelle parti piùostiche senza mai uscire dalle righe. Insomma, un concerto clamoroso, che a conti fatti valeva da solo la trasferta scandinava. Concludo con giusto un paio di riflessioni. La prima va a riprendere quanto scritto per Ian Hunter: se le migliori performance rock sono suonate da persone che a casa non hanno solo figli, ma nipoti, vuol dire che le generazioni piùgiovani hanno poco, molto poco da dire. La seconda è che Joe Perry e Steven Tyler sono la prova vivente che la droga fa male solo a certe persone, ma di sicuro non a loro due. (EC)

Dopo un concerto del genere, l’ingrato compito di dover portare avanti lo spettacolo sul Rock Stage tocca agli Edguy, anche loro qui per festeggiare un anniversario, e cioè i loro primi 25 anni di carriera. Tobias Sammet è ben conscio di quanto sia difficile esibirsi a questo punto, ma non è certo un personaggio facile da scoraggiare e, anzi, ne approfitta per scherzarci su piùvolte, celebrando la storia della sua band, arrivata ad avere un gruppo come gli Aerosmith ad “aprire” per loro… Nonostante tutto comunque il concerto è davvero bello e divertente, con una vera e propria scaletta da “best of”, dove non possono mancare “Vain Glory Opera”, “Mysteria”, “Tears Of A Mandrake”, ma nella quale trova spazio anche una inaspettata “The Piper Never Dies”. Certo, se Mr. Sammett ogni tanto si contenesse nei suoi sproloqui ci sarebbe spazio anche per qualcosa in più, ma si sa che quell’ometto è un concentrato di esuberanza. Verso la fine del set comincio ad essere un po’ distratto: vuoi la stanchezza della giornata, vuoi la mia capacità di attrarre come un magnete gli individui piùmartoriati dall’alcol – sarà una costante per i giorni a venire, ed interesserà anche, ehm, il mio compagno di stanza – ma quando il concerto finisce con “Superheroes” sono colto un po’ di sorpresa. Si torna alla macchina, e non si può fare a meno di parlare ancora di quel capolavoro che ci hanno regalato gli Aerosmith. (EC)

Venerdì, 9 Giugno

Il terzo giorno comincia con la necessaria sosta all’Ape Cross rossa della Fogarolli per prendere quel terribile caffè che tuttavia mi ostino a bere. Fortunatamente, anche se il palato soffre, le orecchie gioiscono: è il momento di un altro pezzo di storia, un gruppo inglese che ci ha lasciato in eredità una delle copertine piùbelle della storia del rock, ma soprattutto quelle “twin guitars”, che poi diverranno il trademark di band del calibro di Thin Lizzy, Judas Priest e Iron Maiden) e senza le quali la nostra musica sarebbe una cosa molto piùtriste. Dei Wishbone Ash è rimasto il solo Andy Powell, circondato da musicisti che potrebbero essere suoi figli, ma che forse proprio per questo portano nuova linfa alla band e probabilmente giovano anche allo stesso Andy, che sembra abbia vent’anni di meno e sorride dall’inizio alla fine del set. La scaletta dedica particolare attenzione ai primi tre capolavori e la band si lascia andare ad estese versioni lisergiche di “Warrior”, “Throw Down The Sword”, “The King Will Come” e “Phoenix”, brani arricchiti da lunghi assoli di chitarra in pieno stile anni ‘70 che rapiscono un pubblico non particolarmente numeroso, ma decisamente bello sveglio e coinvolto nonostante l’ora. È un peccato, a tal proposito, notare che quest’anno piùche nelle precedenti edizioni parecchie band di nome siano state fatte suonare molto presto, creando difficoltà al pubblico piùfestaiolo che ha deciso di vivere l’atmosfera del festival ben oltre l’ultima esibizione della giornata, bevendo la temibile “terz’ultima birra”, rischiando lo scontro fisico pogando durante il dj-set nel backstage bar, o venendo troppo affettuosamente abbracciato da personaggi un po’ alticci (ogni riferimento a fatti o persone realmente esistenti è puramente casuale”… o forse no). (EC)

Contemporaneamente all’esibizione dei Wishbone Ash i tedesconi Primal Fear incendiano il Rock Stage, davanti ad una folla decisamente piùconsistente. Con il loro consueto muro sonoro di tre chitarre, “Mastro Lindo” Ralf Scheepers dietro al microfono (leggermente sotto tono rispetto alle ultime volte che lo avevamo visto live) ed una possente sezione ritmica – composta dal veterano Mat Sinner al basso e dal nostro Cisco Jovino ancora oggi dietro le pelli dopo essersi già esibito ieri con gli Hardline – i sei danno decisamente la sveglia a suon di power metal al numeroso pubblico accorso sotto il palco già al mattino presto per assistere al loro concerto. Bordate come “Final Embrace”, “In Metal We Trust” e “Angel In Black” o la piùcadenzata “Rulebreaker” seguono il solco tracciata dagli Accept e non fanno prigionieri. Chiusura d’obbligo con l’inno “Metal Is Forever”, con le teste che cominciano a rotolare”… (AD)

Foto di Karolina Vohnsen (SRF)

Un’ulteriore sferzata di energia, necessaria per affrontare un’altra giornata piena di musica e birra, ci arriva con l’heavy metal piùtradizionale suonato dai Picture. La band olandese, che si fregia del titolo di “first dutch metal band”, si presenta sul 4Sound Stage nella formazione originale con l’aggiunta di un secondo chitarrista: i brani presentati sono perciò quasi esclusivamente tratti dai primi album “Picture 1”, “Heavy Metal Ears” e quel “Diamond Dreamer”, che, pur non essendo stato registrato dal cantante Ronald van Prooijen, contiene alcuni tra i migliori pezzi del gruppo. Inizialmente avrei voluto scrivere che i Picture dal vivo suonano esattamente come i loro dischi, con l’intenzione di fare un plauso alla band che, nonostante siano passati piùdi trentacinque anni, non ha perso in carica ed impatto: ma ripensando agli orrendi suoni, mi sono reso conto che non sarebbe stata un’immagine felice e non avrebbe reso giustizia alla loro performance. Un’altra cosa che i Picture non hanno cambiato è il guardaroba: va ammirata la nonchalance con la quale questi signori a cavallo tra i cinquanta ed i sessant’anni indossano sul palco gli abiti di scena ottantiani, ma va anche detto che, grazie a ciò, i Picture vincono a mani basse il titolo di band piùbrutta di questa edizione del festival, nonostante due temibili campioni della categoria come i Grave Digger ed i Saxon. Musicalmente comunque, niente da dire: “No No No”, le title tracks “Heavy Metal Ears” e “Diamond Dreamer” ed, in chiusura, “Unemployed”, “Bombers” e “Lady Lightning” sono gemme del genere che costringono anche il piùpigro e distaccato a muovere il culo. Va infine registrato che il pubblico dei Picture sfoggia i piùbei giubbini jeans – rigorosamente smanicati – coperti dalle toppe dei gruppi piùimprobabili dell’heavy metal tradizionale degli anni 80. (EC)

Nei giorni scorsi non avevamo ancora fatto tappa al tendone del RockKlassiker Stage, il palco piùpiccolo (ed unico coperto) del festival dove sono soliti esibirsi i gruppi minori o con minor seguito. Oggi però siamo attratti dalla consueta convention di musicisti svedesi che si ritrovano da qualche anno a suonare classici di hard rock sotto il moniker RockKlassiker AllStars, proprio nella tenda sponsorizzata da una delle due stazioni radio rock svedesi, dove sono soliti andare in onda personaggi del calibro di Ian Haugland degli Europe e Nicke Borg dei Backyad Babies. La “house band” è come negli anni scorsi composta dallo stesso Ian, dall’altro Europe Mic Michaeli, dai fratelli Lindmark dei Dalton e da Pontus Norgren degli Hammerfall, cui quest’anno si aggiunge il funambolico chitarrista Rob Marcello ed una serie di ospiti che vanno da Nicke Borg a Mats Levén. Purtroppo se nei primi anni l’idea era anche stata carina, col passare delle edizioni il tutto è diventato un po’ troppo ripetitivo soprattutto perché le canzoni coverizzate tendono ad essere sempre le stesse (“Highway To Hell”, “Crazy Train”, “We’re Not Gonna Take It”). Il pubblico però sembra gradire, forse grazie anche alle decine di t-shirt lanciate in regalo in mezzo alla folla. Due i momenti clou: Ian Haugland che chiama sul palco la sua donna e si inginocchia davanti a lei chiedendole la mano davanti a tutti, prima di dedicarle “Whiskey In The Jar” (proprio una canzone d’amore, non c’è che dire”…) e Rob Marcello che rischia seriamente di rompersi una falange spaccando la chitarra a fine esibizione in perfetto Fantozzi-style. (AD)

Lasciato nei giorni precedenti il caro amico Erasmo a sollazzarsi coi gruppi dediti al power metal, genere anti-figa per eccellenza, oggi abbiamo finalmente l’occasione di deliziarci con del sano hard rock americano grazie alla band dei Kix, band in Italia poco considerata, ma fautrice di uno show elettrizzante grazie al loro rock’n’roll divertente e trascinante a metà strada tra Aerosmith e Ac/Dc. Finalmente nelle prime file sotto al palco del Rock Stage torna a far capolino – dopo lo show degli Steel Panther – un consistente numero di belle donzelle accaldate ed in abiti succinti che, danzando sinuosamente sulle note delle coinvolgenti canzoni della band del Maryland, ci riporta per un’ora abbondante alle bollenti atmosfere del Sunset Strip negli anni ‘80. Steve Whiteman, stilosissimo nel suo completo rosso, sembra lo scarabocchio dello scomparso Rick Parfitt ma è in grado di tenere in pugno la folla grazie ad una simpatia innata e ad un gran sense of humour (esilarante il suo botta e risposta col pubblico sui temi dei piaceri del sesso orale e delle dimensioni, piùo meno notevoli, degli attributi maschili, con orgogliosa rivendicazione finale delle dimensioni “minion” di parte del pubblico maschile). I due chitarristi Brian Forsythe e Ronnie Younkins, dalle chiome folte e dal look curatissimo come si addice ad una band sleaze, si scambiano incessantemente riff e assoli in una scaletta in cui trovano spazio un po’ tutti i classici del gruppo, da “Ring Around Rosie” a “Midnite Dynamite”, da “Hot Wire” all’emozionante power ballad “Don’t Close Your Eyes”. Nel finale arrivano poi a bomba tutti i classici come “Get It While It’s Hot” “Cold Blood”, “Blow My Fuse” e “She Dropped Me The Bomb”. Uno dei concerti sicuramente piùdivertenti del festival, goduto insieme al simpaticissimo bassista degli Eclipse Magnus Ulfstedt, di fianco a noi in mezzo al pubblico, presente al festival in qualità di semplice spettatore, come peraltro anche alcuni membri di Bullet, Thundermother e vari altri personaggi dell’intera scena rock scandinava. (AD)

Il concerto dei King’s X era uno di quelli che aspetto con piùinteresse, non avendo mai avuto modo di vederli in precedenza. Doug Pinnick, Ty Tabor e Jerry Gaskill danno impressione di divertirsi come dei matti sul palco dello Sweden Stage, presentando ad un pubblico piùdi fan che di curiosi brani provenienti principalmente dalla prima decade della loro carriera, con qualche escursione nell’ultimo album “XV”, risalente oramai ad una decina di anni fa. Il trio è musicalmente ineccepibile, ma ci vogliono quattro brani prima che si regolino a dovere i suoni del basso, esageratamente alto e distorto nei primi brani. La seconda metà del loro spettacolo vede un maggior coinvolgimento del pubblico, che chiede a gran voce la bellissima “Summerland” e “We Were Born To Be Loved” e viene coinvolto dalla band a partecipare a “Dogman”. A voler fare i puntigliosi, l’unica nota stonata sono state le armonizzazioni vocali, che in piùdi un’occasione hanno lasciato un po’ a desiderare. Ma, ripeto, giusto per fare i puntigliosi, perché lo spettacolo è stato nel complesso davvero bello e coinvolgente. Al termine di “Over My Head” Doug Pinnick, unico tra tutti gli artisti che ho visto quest’anno, si prende due minuti per esprimere i suoi pensieri sulla situazione internazionale, in particolare in relazione al terrorismo, invitando tutti a non cedere alla paura, a continuare a seguire e a condividere le proprie passioni, “ad amarsi, essere felici ed andare ai concerti, perché domani potremmo non esserci piùe chiudersi in casa non è una soluzione”. A tal proposito, volevo approfittarne per dire due parole sui Kansas, gruppo che amo alla follia e che non vedevo l’ora di rivedere con Ronnie Platt alla voce, capace, a mio modestissimo parere, di ridare grande vitalità ad una band che, specie dal vivo, ultimamente zoppicava. Invece no: i Kansas, con un comunicato tra il ridicolo ed il vergognoso, hanno fatto sapere di aver cancellato la loro partecipazione al Festival e a tutte le altre date europee previste per l’estate per motivi di sicurezza legati al terrorismo. Premesso che trovo difficile che la CIA abbia allertato Phil Ehart e Rich Williams di probabili attentati volti a sterminare temibili progsters europei, mi è sembrata davvero un’uscita infelice quella di utilizzare una paura piuttosto diffusa per giustificare la loro poca voglia di muovere i loro grossi culi fuori dagli Stati Uniti. Ok, rant over. (EC)

Relegati al modesto 4Sound Stage, perché in contemporanea sul Festival Stage stanno suonando i Gotthard, in una delle concomitanze piùsanguinose dell’intera storia dello Sweden Rock, The Dead Daisies riescono comunque a riempire all’inverosimile tutta l’area di fronte (e ben oltre) il proprio palco. D’altra parte stiamo parlando di una band composta da quattro assoluti fuoriclasse e da un onesto mestierante alla seconda chitarra – che però è anche quello che ha i soldi e che paga”… – che appare oggi piùcoesa che mai e che è oramai diventata una macchina da guerra live; se agli inizi potevano sembrare un accozzaglia di eccellenti musicisti e basta, ora il gruppo di David Lowy è sempre piùuna vera e propria band fatta da musicisti che, tra l’altro, danno l’impressione di divertirsi davvero tanto a suonare insieme. Rispetto alla spettacolare esibizione di pochi giorni fa al Druso di Bergamo, la scaletta è un pochino piùcorta – per esigenze legate ai timing del festival – ma non per questo meno esplosiva e coinvolgente, soprattutto in brani come “Make Some Noise” e “Mexico”. Doug Aldrich, ultimo entrato nel gruppo in ordine di tempo, è sempre piùprotagonista e leader silenzioso del gruppo. E se qualcuno potrebbe obiettare che ci sono troppe cover nella loro setlist, è da sottolineare il fatto che, ad esempio, ascoltare “Highway Star” suonata dal vivo a questi livelli terremotanti non capita oramai piùda molto tempo: una vera e propria delizia per gli occhi e per le orecchie, soprattutto grazie agli assoli di uno strepitoso Aldrich. Certo, tutto diventa piùfacile quando si ha a che fare con musicisti di questo livello: l’istrionico frontman John Corabi, Marco Mendoza sempre a suo agio nel ruolo di latin lover dallo sguardo assassino e Brian Tichy, ruffianissimo con la maglia della Svezia, che, ci ripetiamo, per botta e dinamicità è sempre piùil Bonham di quest’epoca. Insomma promossi a pieni voti come una delle band piùapprezzate di tutto il festival. (AD)

Quest’anno è stata un’edizione dello Sweden Rock ricca di anniversari e tour speciali: abbiamo già parlato dell’”Aero-Vederci”, dei 25 anni di carriera degli Edguy e degli Apocalyptica, e piùavanti avremo modo di parlare del “Farewell Tour” dei Rhapsody. Anche per i Gotthard è arrivata l’occasione di celebrare le nozze d’argento con un tour che non a caso hanno chiamato – così come il nuovo album – “Silver”, quindi è lecito aspettarsi una scaletta composta dai loro grandi classici. A dire il vero le aspettative vengono un po’ deluse, perché i Gotthard decidono di presentare una scaletta standard, equamente divisa tra i brani del periodo Steve Lee e quelli scritti con Nic Maeder, tra cui ben tre estratti dal loro ultimo lavoro. Tuttavia devo ammettere che il concerto è stato davvero piacevole, carico e molto, molto emozionante, tanto che si è arrivati alla chiusura dello show con “Anytime, Anywhere” Â con la sensazione di essere arrivati a metà set o poco più. La band è come sempre una garanzia e Maeder ha solo l’ingrato compito di dover sostituire il povero Steve Lee, perché francamente è davvero un gran cantante ed ora anche perfettamente a suo agio a vestire i panni del frontman. Fatta eccezione per un piccolo inconveniente tecnico che costringe il gruppo ad invertire l’ordine di un paio di canzoni – che porterà a buffe incongruenze con le immagini proiettate sul fondale, che continuano a seguire l’ordine stabilito in precedenza – il concerto procede alla grande, tra momenti piùenergici (“Mountain Mama”, “Sister Moon”) e brani piùemozionali. Tra questi, oltre a “Remember It’s Me”, è necessario ricordare la splendida “Heaven”, dove Leo Leoni e soci vengono accompagnati dalle immagini e dalla voce registrata di Steve Lee. Cinico come sono, non ho potuto fare a meno di pensare che si trattasse di una marchetta; ma devo altrettanto onestamente ammettere che non ho potuto resistere alle emozioni scatenate da quelle immagini e da quella voce. E guardandosi un po’ intorno non era difficile vedere le lacrime scorrere sulle guance del pubblico, rockers piùduri compresi. (EC)

Foto di Josefin Larsson (SRF)

Mentre i Clutch, nonostante una presenza scenica poco raccomandabile – a metà strada tra il look da barbone e quello da delinquentello di periferia (roba da farti cambiar strada se li incroci per caso di notte) – riescono a richiamare sotto il Rock Stage un gran numero di fans (la band evidentemente gode di un certo seguito a queste latitudini), noi decidiamo di riprenderci dalle forti emozioni provate con i Gotthard, concedendoci, almeno nelle intenzioni, una bella sferzata di energia fornita dal metal made in USA degli storici Metal Church, che si stanno esibendo in contemporanea sullo Sweden Stage per la gioia del pubblico meno giovane. Tra il rientro di Mike Howe, il recente arrivo dell’ex-WASP Stet Howland alla batteria e alla luce del loro ultimo lavoro “XI” (davvero un album di livello eccellente), c’erano tutte le premesse per un grande concerto. Premesse, ahimè, in parte disattese fin dall’inizio, quando la band inizia a suonare con volumi davvero imbarazzanti, talmente bassi da permettermi di sentire la tizia alla mia destra tirare su con la cannuccia dal suo drink. Il problema si risolve parzialmente nei brani seguenti, ma il concerto fatica a decollare, vuoi per una scaletta non indovinatissima (come si può lasciare fuori “Metal Church”?) che dà forse troppo spazio a brani piùricercati come “Gods Of Second Chance”, vuoi per una presenza scenica non propriamente esplosiva. La band sembra decisamente piùa suo agio nel riproporre i brani piùrecenti, ed infatti “No Tomorrow” e “Killing Your Time” sono tra i migliori episodi del loro concerto. Verso la fine il pubblico – tra cui va segnalata la presenza dello Zio Tibia – si risveglia dal torpore sulle note di “Watch The Children Pray” e “Beyond The Black”, per poi spegnersi nuovamente con l’encore “Badlands”, tra i brani meno indicati per chiudere un concerto. (EC)

I Ratt rappresentano per me uno dei maggiori motivi di interesse di questa edizione dello Sweden Rock, non avendo ad oggi mai avuto la fortuna di incrociarli dal vivo (ci andai vicino proprio qui nel 2010, ma proprio all’ultimo diedero forfait e vennero rimpiazzati dai Pretty Maids). Giunta allo Sweden Rock in assoluta esclusiva europea, la band si presenta con l’ex Quiet Riot Carlo Cavazo alla chitarra e con il nuovo batterista Jimmy DeGrasso – recentemente fuoriuscito dai Black Star Raiders – in luogo di Bobby Blotzer col quale la band si sta trascinando in una lunga faida giudiziaria. La band appare subito un po’ stanca, forse perché provata dal jetlag, e ci mette un po’ ad ingranare per via anche di una scaletta all’inizio poco azzeccata e coinvolgente: Stephen Pearcy, scavatissimo in faccia, assomiglia sempre piùal povero Mino Reitano, mentre il bassista Juan Croucier, irriconoscibile coi capelli corti, sembra una via di mezzo tra Little Steven e un pappone cubano; l’unico a mantenersi in gran forma, sia fisica che musicale, è il chitarrista Warren De Martini, che si dà tanto da fare per tenere in piedi la baracca praticamente da solo. La sensazione è che i topolini siano tornati insieme “just for the money”, ma fortunatamente nel finale arrivano gli intramontabili classici come ”Lay It Down”, “You’re In Love”, “Back For More” e “Round And Round” a farci ballare tutti quanti, regalandoci finalmente qualche sorriso. Ci aspettavamo sinceramente di più. (AD)

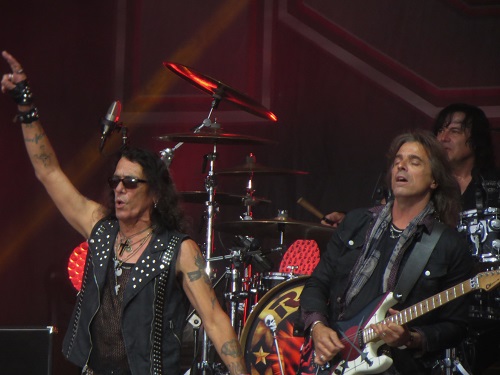

Si arriva così all’altro grande, storico nome del festival. Gli Scorpions proseguono con il loro neverending tour d’addio e nel frattempo si prendono anche il tempo per cambiare il batterista: fuori James Kottak, per non precisati motivi di salute, dentro lo svedese Mikkey Dee, orfano – come tutti noi – dei Motörhead. La band tedesca ha oramai 45 anni di carriera, buona parte dei quali passati nelle parti alte delle classifiche: sono autori di un brano diventato simbolo della fine del blocco dell’Est come “Winds Of Change”, mentre “Rock You Like A Hurricane” l’ho sentita anche in sala d’attesa dal medico di base. Insomma, è inevitabile fare il paragone con gli headliner della sera precedente. Ed il paragone è impietoso: la scaletta offre una panoramica della loro carriera, nella quale i gloriosi anni ’80 la fanno da padroni, ma dove trovano spazio sia i brani degli anni ’70 con Uli Jon Roth, che le canzoni piùrecenti, che tutto sommato si amalgamano bene con i loro classici. La band tiene bene il palco, rimediando con esperienza ai segni degli anni che passano: in particolare la voce del quasi settantenne Klaus Meine, pur rimanendo migliore di molti altri che potrebbero essere suoi figli, ha perso tutta la potenza che sprigionava su brani come “Can’t Get Enough”; tuttavia, con la sua faccia sempre piùstirata – che ricorda quella di un nostro ex presidente del consiglio/ex presidente di una società calcistica milanese/ex (?) tombeur de femmes – porta a casa la pagnotta senza mai fare figure barbine, alla faccia della maledizione del Festival Stage che tante vittime illustri ha mietuto in passato; al limite qualche brano suona un po’ spompato – dolorosamente spompato – come nel medley settantiano composto da “Top Of The Bill”, “Steamrock Fever”, “Speedy’s Coming” e “Catch Your Train”. Ma è proprio questo il problema: gli Scorpions non vanno oltre al compitino. Aggiungo inoltre che Mikkey Dee c’entra con gli Scorpions come i cavoli a merenda e che l’unico brano dove davvero si sente a suo agio, la cover di “Overkill”, è la peggiore versione che abbia mai sentito in vita mia, con le chitarre improvvisamente sparite dal mix. Non si può voler loro male, perchè “Bad Boys Runnig Wild”, “Big City Nights” e “Still Loving You” le canti anche se non vuoi e non si può che voler bene a Rudolf Schenker quando si presenta con una tamarrissima Flying V acustica per il mini set unplugged. Ma forse sarebbe arrivato il momento di godersi una dorata e meritata pensione. O quantomeno di evitare di suonare in festival dove hanno suonato gli Aerosmith. (EC)

Anche questa giornata si conclude nel nome del power tedesco, con una band che ha trovato una sua identità ben riconoscibile… e da lì non si è mai mossa. I Running Wild sono uno di quei gruppi che ci ha già regalato un farewell tour nel 2009 e che, ahimè, nonostante non abbia piùniente da dire da decenni, ci ha ripensato. Dal vivo però Rock ‘n Rolf dovrebbe comunque fare uno spettacolo di livello, anche se la mia precedente esperienza ad un Gods Of Metal di inizio millennio dovrebbe ridimensionare notevolmente le mie aspettative. In effetti la band è solida, i brani si susseguono senza la minima interazione col pubblico ed anche il palco si presenta privo di scenografie piratesche: l’unico effetto scenografico che si concedono sono fuochi e fiamme, anche se i primi piùche richiamare rombi di cannone, portano alla mente gli anni delle micette. È evidente che il gruppo ora punti tutto sulla loro musica: basti pensare che dal loro ultimo lavoro “Rapid Foray” vengono presentati ben quattro brani, limitando gli estratti da “Pile Of Skulls” e “Death Or Glory” e addirittura richiamando ad “Under Jolly Roger” solamente con la title track. Ma se il concerto si trascina via lentamente con rari picchi, il pubblico intorno a me offre numerosi spunti di riflessione. Oltre all’ormai immancabile scandinavo, composto per due terzi di birra e per un terzo da tabacco da masticare, che decide di intavolare con me una discussione in una lingua sconosciuta ai più, si vede una povera giovane africana, immobile, silenziosa e priva di ogni espressione emotiva, trascinata lì dal moroso svedese che, temendo la sua fuga, le si abbarbica addosso come un’edera. Constatando che la presenza femminile si riduceva a quella povera ragazza, circondato da pance tanto importanti da coprire i bottoni dei jeans e sfuggire alla copertura delle magliette e da nani di tolkieniana memoria, comincio a chiedermi per quale motivo io abbia cominciato ad ascoltare metal, anziché frequentare le discoteche come buona parte dei miei amici, dedicando tempo e denaro a rimorchiare. Poi parte “Conquistadores” e non ci penso più. (EC)

Sabato, 10 Giugno

L’ultimo giorno del festival è spesso il giorno che fatica a decollare, quello nel quale diventa difficile ignorare gli abusi dei giorni precedenti. Quest’anno le cose sono andate un po’ diversamente e di sicuro bisogna ringraziare per questo gli Amorphis che hanno aperto questa quarta giornata di Sweden Rock con un concerto davvero eccellente. I finlandesi, nonostante suonino una musica non propriamente adatta al sole di mezzogiorno, conquistano senza indugio il pubblico, anche se il set si articola soprattutto intorno alla loro produzione piùrecente: in altre occasioni ho storto il naso, ritenendo piùadatto puntare su una scaletta fatta di classici in occasione dei festival, ma gli Amorphis sono un’eccezione, perché sono uno dei pochi gruppi in grado di rendere i loro brani in sede live meglio che su disco. Tra i loro punti di forza c’è sicuramente Tomi Joutsen, un cantante davvero eccezionale, in grado di alternare con la sua voce melodia e growls come pochi, facendosi apprezzare anche da coloro i quali, di norma, provano disgusto alla sola parola “growl”. Inoltre è dotato pure di una ottima presenza scenica, accompagnato dal suo tipico microfono “manubriato” (che qualcuno di noi ha simpaticamente nominato “anal intruder”). Va anche detto che, a differenza di altri gruppi che abbiamo visto nei giorni precedenti, i loro ultimi album sono ancora pieni di ottime canzoni. Tra tutte, segnalo le grandi versioni di “Bad Blood”, “Hopeless Days”, “Death Of A King” e la conclusiva “House Of Sleep”. Per il finale però si va a pescare nella prima parte della loro carriera, con le splendide “My Kentele” e “Black Winter Day”. Davvero un grande show. (EC)

Mentre Erasmo si gode gli Amorphis, noi preferiamo cominciare l’ultima giornata del festival facendoci deliziare i padiglioni auricolari dall’ottimo melodic rock venato di funky e psichedelia anni ‘70 messo in mostra dagli Electric Boys. Arriviamo proprio nel momento in cui la band attacca con la beatlesiana “Mary In The Mistery World”, il brano preferito dal sottoscritto, e questo fatto ci mette subito nella condizione ideale di dare il via alle danze per quest’ultima giornata che si rivelerà parecchio impegnativa, non solo per motivi strettamente legati ai concerti da seguire. Il quartetto svedese, guidato dall’istrionico cantante chitarrista Conny Bloom – una sorta di Hendrix bianco dei giorni nostri, sia per il ricercato look da hippie che per il vezzo di suonare lo strumento tenendolo dietro la testa – festeggia oggi i 25 anni dall’uscita del loro album di maggior successo, quel “Groovus Maximus” che viene oggi presentato pressoché nella sua interezza. Il gruppo appare decisamente tirato a lucido ed i brani presentati (tra i quali hanno spiccato due intense versioni di “The Sky Is Crying” e “Tear It Up”) risultano, nonostante i bassi volumi, molto incisivi grazie anche alla presenza sul palco di un percussionista e di due coriste. Dopo un sentito omaggio al recentemente scomparso Chris Cornell, la cui memoria è stata tributata con un breve accenno a “Fell On Black Days”, interpretato in ginocchio da Conny, lo show prosegue senza troppi scossoni davanti a qualche centinaio di spettatori purtroppo ancora un po’ troppo addormentati per fornire il giusto feedback alla band (e, d’altro canto, si sa, non è che quello svedese sia proprio il pubblico piùcaldo del mondo). Questo almeno fino all’ultimo brano, quando la loro (piccola) hit “All Lips N’ Hips” dà finalmente la sveglia a tutti quanti, con le ragazze che cominciano a sculettare. Esibizione comunque decisamente sopra la media per una delle band piùoriginali dell’intera scena melodic rock scandinava dagli anni ‘80 a oggi. (AD)

Dal funky rock degli Electric Boys passiamo al solido bluesy hard rock di matrice britannica dei Thunder che oggi inaugurano il Festival Stage, palco forse un po’ troppo ampio e dispersivo per poter essere gestito al meglio da una band sicuramente piùa proprio agio in ambienti piùristretti, nei quali Danny Bowes e soci solitamente riescono ad avere un contatto piùravvicinato e diretto col pubblico. Il risultato è un’esibizione purtroppo un po’ freddina e poco appassionante, anche se tecnicamente come di consueto impeccabile, con sugli scudi il solito Luke Morley, chitarrista dal gusto sopraffino. La buona riuscita del concerto viene inoltre purtroppo penalizzata dall’incredibile decisione di lasciar fuori dalla setlist due classici imprescindibili come “Dirty Love” e “Love Walked In”, in favore dei brani tratti dai piùrecenti “Wonder Days” e “Rip it Up”. E in una scaletta di soli dieci brani queste scelte purtroppo si pagano: non bastano  “Higher Ground”, “River Of Pain” e “Backstreet Symphony” per risollevare un concerto che finisce col scivolare via nell’indifferenza generale di chi preferisce farsi l’ennesima birra o dedicarsi ad approfondire la conoscenza della fauna autoctona (e, perché no, pure straniera). (AD)

Qualche anno fa, sempre qui allo Sweden Rock, mi ero imbattuto per l’ultima volta nei Candlemass: ricordo una buia e freddissima notte svedese, squassata dal vento e da una pioggerella infame, che però aveva permesso di creare il giusto ambiente per godersi appieno un concerto di doom metal. Oggi me li ritrovo qui con tutte le loro atmosfere lugubri, la loro scenografia cimiteriale ed un enorme croce bianca a fare da supporto per l’asta del microfono. Peccato solo che siano le tre del pomeriggio e che ci sia un sole che manco in Riviera a Ferragosto: il risultato è paragonabile a quello di pretendere di gustarsi un film horror chiusi in casa in un assolato pomeriggio estivo, mentre tutti sono in spiaggia a divertirsi; insomma una cosa un po’ da sfigati. Pazienza, proviamo a non pensarci e a godere di uno show in cui la band come al solito non lesina la presentazione di tutti i loro classici (da “At The Gallows End” a “Dark Are The Veils Of Death”, da “Bewitched” a “Crystal Ball”), ma soprattutto mette in mostra un cantante di levatura superiore, ossia quel Mats Levén, che – oltre a sfoggiare la piùbella t-shirt del festival, raffigurante Morissey in versione vampiresca – ce la mette davvero tutta nell’impegnarsi nel difficile compito di misurarsi con un genere non propriamente nelle sue corde (saremmo davvero felici in cuor nostro di rivederlo nuovamente all’opera in ambiti sonori a lui piùcongeniali e spensierati, leggi: melodic hard rock): nonostante le sue indubbie capacità , dobbiamo comunque ammettere che continua a mancarci il grande (e grosso) Messiah Marcolin. Nel finale si sprecano le fiammate e, sulle note dell’allegrissima “Solitude”  lo show si chiude con il lancio dei coriandoli. Ovviamente neri. (AD)

Quando qualche mese fa, tra gli ultimi nomi del bill del festival, era stata annunciata la presenza della Sweden Rock Symphony Orchestra, devo ammettere che nessuno di noi aveva fatto i salti di gioia all’idea (in verità nemmeno troppo nuova) di riascoltare una serie di classici della musica rock, riproposti da una manciata di grandi vocalist (John Lawton, Joe Lynn Turner, Tarja Turunen, Dan McCafferty) accompagnati da un orchestra sinfonica. Ebbene, per quanto noi continuiamo a non capire l’utilità di tali iniziative all’interno di un festival, bisogna dire che il pubblico svedese evidentemente non la pensa affatto come noi ed affolla il Festival Stage come se fossimo di fronte agli headliner nella giornata (poche ore piùavanti, gli In Flames si scorderanno una simile affluenza); non solo, in diversi, terminato il concerto lasceranno l’area del festival in anticipo, anticipando il rientro verso casa o andando a gozzovigliare (e a fare altre cose”…) al camping. Ma veniamo allo show: l’inizio è da brividi veri, con John Lawton (presente al festival anche con i Lucifer’s Friend) ad apparecchiare la tavola con la riproposizione di due megaclassici degli Uriah Heep come “July Morning” e “Easy Living”, per poi lasciare spazio prima a Tarja (”Love To Hate” e “Nemo”) e poi al “parruccone” Joe Lynn Turner con due belle versioni di “Rising Force” e “I Surrender”. Dan McCafferty commuove tutti con la riproposizione della splendida “Love Hurts” dei Nazareth, prima che sul palco arrivino anche le leve piùgiovani come Peter Tà¤gtgren (Hypocrisy, Pain) e Joacim Cans (Hammerfall). Gran finale con tutti i vocalist sul palco a interpretare “Thunderstruck” con il pubblico in delirio. Occorre dire che la scaletta è stata scelta con intelligenza e che il risultato è sembrato meno pacchiano di quanto ci eravamo attesi. Bene, ma meglio non riproporre nuovamente l’iniziativa nelle prossime edizioni. (AD)

Foto di Stefan Johansson (SRF)

In un festival piuttosto avaro per quanto riguarda il rock melodico in generale, in questo pomeriggio si concentrano le esibizioni di tre act imperdibili per chi ama il genere. Si parte con i britannici Lionheart, una di quelle band che, se non le becchi allo Sweden Rock, non le becchi proprio più. Tornati in pista a piùdi trent’anni dal bell’esordio, stanno per pubblicare il loro secondo album “Second Nature”, del quale oggi propongono in scaletta ben cinque brani, inframezzati con le canzoni del loro debutto, tra cui le ottime “Hot Tonight” e “Wait For The Night”, ed un’apprezzata cover di “Anytime” del MSG. Sembra incredibile che tra i due dischi siano passate piùdi tre decadi vista la naturalezza con la quale si susseguono i brani, intrisi di quel gradevole hard rock melodico “made in UK” fatto di ottimi arrangiamenti, buoni assoli e curate armonizzazioni vocali. Per chi non lo sapesse la band è composta da personaggi del calibro di Steve Mann, Rocky Newton (entrambi ex-MSG) e soprattutto di colui che suonò la chitarra nel primo album degli Iron Maiden, ossia quel Dennis Stratton che, con un po’ di cattiveria, potrebbe essere preso a simbolo di tutti quelli che per un pelo non ce l’hanno fatta, abbandonando il carro giusto, subito prima che arrivasse il successo. Oramai è sicuramente troppo tardi per provarci ancora, ma auguriamo comunque a questi cinque coraggiosi “ragazzi” di riuscire a ritagliarsi il loro piccolo spazio tra le tante band che inflazionano l’attuale scena melodica europea. (AD)

Per tutti gli ultimi tre giorni di festival, sotto la minuscola tenda di uno degli sponsor, la Cylinda/Elon, si sono esibiti nel tardo pomeriggio The Defiants, ossia Bruno Ravel, Paul Laine e Rob Marcello, che – sotto il moniker della loro ultima formazione che ha pubblicato lo scorso anno un ottimo album d’esordio – hanno intrattenuto i numerosi fans accorsi per salutarli, suonando completamente in acustico i piùgrandi successi dei Danger Danger, inframezzandoli con alcuni brani storici della musica rock. Oggi abbiamo un buco nel nostro programma e pertanto decidiamo di tornare a vederli dopo aver già assistito al loro mini-show di giovedì scorso: i tre si confermano artisti di spessore assoluto, divertendosi un sacco ad esibirsi in questo contesto del tutto particolare, con scalette improvvisate al momento, anche sulla base delle richieste del pubblico. Paul Laine è sicuramente uno dei migliori vocalist in giro al momento e le sue versioni di “Under the Gun”, “Don’t Break My Heart Again”, ”I Still Think About You” e della “sua” “Dorianna” regalano emozioni davvero a tutti. Nel finale i tre vengono poi raggiunti dalla cantante svedese Nina Söderquist per la consueta carrellata di classici, da Anouk agli Ac/Dc, per chiudere con l’immancabile inno “Don’t Stop Believin’” prima di fermarsi per intrattenersi con i fans, in un clima da festa tra amici. Applausi. (AD)

Intrattenendoci con Bruno e soci, finiamo col perderci l’inizio dello show dei Dare, band chiamata all’ultimo momento per sostituire i defezionari Kansas (dei quali vi ha già parlato Erasmo): la band, guidata da un Darren Wharton al solito impeccabile nella sua camicia bianca, è davvero amatissima da queste parti (pensare che da noi in Italia non se li fila praticamente nessuno”…) e anche oggi attira un buon numero di persone sotto al Rock Stage. Il suo sound molto easy, ma ricercatissimo e ricco di influenze celtiche che ti colpiscono dritto al cuore, sembra fatto apposta per spingerti fra le braccia di qualche bionda bellezza indigena, anche se, con il tasso alcolico oramai a livelli di guardia, si corre poi il rischio di finire col tampinare per sbaglio qualche vichingo di passaggio. Uno splendido sole, l’emozionante voce di Darren, il chitarrismo sopraffino di Vinny Burns e una band tutta sorrisi – sorpresa da cotanta accoglienza – sono gli ingredienti perfetti per uno dei momenti piùbelli della giornata, cui fanno da colonna sonora brani come le nuove “Home” e “Days Of Summer”, le piùvecchie “Abandon”, “Into The Fire” e “We Don’t Need A Reason” e l’immancabile omaggio a Phil Lynott rappresentato dalla cover di “Emerald”. Sulle ultime note di ”Return The Heart” i cinque si congedano, felici e consapevoli di aver fatto centro ancora una volta. (AD)

Dopo essere passato davanti a quella che credevo fosse una lavatrice amplificata ed aver scoperto che si trattava invece dei Merciless, mi dedico allo shopping vinilico, prima di prepararmi per l’ultimo evento-nostalgia di questo festival. Sullo Sweden Stage stanno per salire i triestini Rhapsody in quella che dovrebbe essere “la reunion dei membri originali” per celebrare i 20 anni di carriera, prima che i componenti prendano strade diverse. Poco importa se, per celebrare il loro esordio, buona parte della scaletta sarà occupata dal loro secondo e non dal primo lavoro; poco importa che della formazione originale ci siano solo Luca Turilli e Fabio Lione (del buon Daniele Carbonera ho perso le tracce da tempo, mentre l’altro fondatore, Alex Staropoli, è rimasto da solo a portare avanti la versione Rhapsody Of Fire): si tratta comunque di un altro tuffo nella mia adolescenza, da condividere con compagni di sventura. Evidentemente non sono il solo, vista la folla che si assiepa davanti al palco già prima che il concerto inizi. Alla fine viene fuori uno spettacolo coinvolgente, dove si susseguono “Emerald Sword”, “Land Of Immortals”, “Dawn Of Victory”, giusto per citare quelle dove mi sono sgolato maggiormente. Lione è un po’ lievitato, ma la sua voce mantiene tutta la carica tragica che aveva caratterizzato i primi album dei Rhapsody, e Turilli è commovente per quanto creda ancora veramente – novello Joey DeMaio – nell’epicità della sua musica: con la sua chitarra ascellare non sta fermo un attimo, scuote il suo taglio da paggetto e suda ettolitri di sudore, per la gioia di giovani e meno giovani, uomini e donne (sì, c’erano anche giovani ragazze carine a cantare con noi, lo giuro!) che hanno partecipato con calore a questa ultima incarnazione della band, che ormai ha collezionato piùepisodi della loro Emerald Sword Saga. (EC)

La già citata maledizione del Festival Stage non sembra colpire i Rival Sons: se si tralascia il loro look un po’ troppo da hipsters (il vocalist Jay Buchanan si presenta sul palco scalzo, con degli imbarazzanti pantaloni ascellari e i capelli laccati e raccolti in uno chignon che fortunatamente scioglierà presto) e ci si concentra sulla musica, non si può che restare coinvolti da uno show davvero trascinante, sia per la qualità dei brani proposti che per la capacità di interagire col pubblico, col vocalist perennemente sulla passerella per stare il piùvicino possibile alla gente. Ottimi strumentisti – in particolare il drummer Mike Miley, scatenatissimo dietro le pelli di un kit minimalista – i quattro si confermano forse la band al momento piùbrava a far rivivere lo spirito e il feeling del grande hard rock dei seventies, attualizzandolo in chiave moderna per il pubblico piùgiovane. La scaletta seleziona brani soprattutto dagli ultimi due album in studio “Great Western Valkyrie” e “Hollow Bones” (intensissime le versioni di “Secret” e “Tied Up”), andando a ripescare dal passato le sole “Pressure And Time” e la conclusiva “Keep On Swinging”, presentando la quale Jay introduce se stesso come “I’m the singer and I scream for a living”. Tra le prestazioni piùapplaudite dell’intero festival. (AD)

Non tutti i mali vengono per nuocere. All’uscita del running order del festival un fantozziano “maporcaput***aaaa!” si era levato da casa mia, quando avevo visto che nell’ultima giornata Kansas e Carcass avrebbero suonato esattamente alla stessa ora. Dopo la decisione degli americani di non venire a suonare in Europa quest’anno, ho potuto dedicarmi interamente ai grinders di Liverpool. Orfani del povero Ken Owen – ed anche del carismatico Michael Amott – Bill Steer e Jeff Walker vanno avanti per la loro strada, offrendo al loro pubblico – non particolarmente numeroso, va detto – una sorta di “best of” della band, inserendo però anche alcuni pezzi del piùrecente “Surgical Steel”. I Carcass sono come sempre impressionanti, pesanti come macigni e precisi come… chirurghi. La scaletta attinge a piene mani da “Heartwork” e “Buried Dreams”, “Carnal Forge”, “No Love Lost” e “This Mortal Coil” scatenano un moderato pogo, fenomeno piuttosto raro allo Sweden Rock. Nelle pochissime pause tra le canzoni, Walker scambia due battute col pubblico, beve birra e offre da bere al pubblico: piùche su un palco da festival, sembra che siano in sala prove con gli amici. Nella seconda parte dello show, i due medley “Genital Grinder/Pyosisified (Rotten to the Gore)” e “Black Star/Keep On Rotting In The Free World”, intervallate da “Exhume To Consume”, offrono in pochi minuti una panoramica dell’evoluzione musicale dei Carcass. Sì, come avrete capito li amo. Ma, obiettivamente, dal vivo non li ho mai visti perdere un colpo e lo show di oggi è l’ennesima conferma di ciò. (EC)

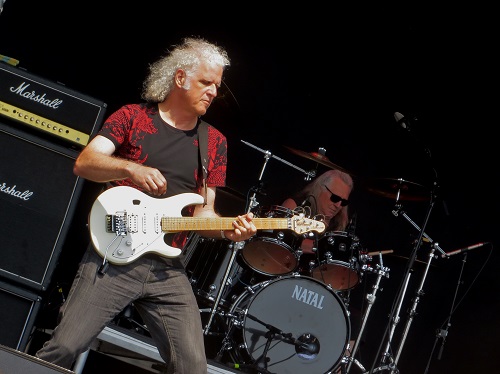

I Saxon sono i veri headliner della giornata: non me ne vogliano gli In Flames ed i loro fan, ma non ho mai visto così tanta gente davanti al Rock Stage, come quando qui si esibiscono Biff e compagnia bella. Ed i Saxon anche a questo giro non deludono le aspettative: dopo essersi inizialmente scaldati con un paio di brani recenti – anche se “Let Me Feel Your Power” ha ormai 10 anni suonati! – Biff fa la fatidica domanda “Volete sentire le canzoni nuove o quelle vecchie?”. Sapete già quale è stata la risposta del pubblico. E da quel momento in poi i Saxon non sono piùusciti dalla loro produzione ottantiana””con la sola eccezione di “Solid Ball Of Rock” – riuscendo a fare felici praticamente tutti, visto che alla fine, in un’ora e mezzo, riusciranno a suonare 18 pezzi! Il loro concerto è stato il solito concerto dei Saxon: Biff Byford mattatore ed intrattenitore, supportato alle spalle da una band solida ed esperta, e pubblico partecipe che non vede l’ora di cantare anche quando non viene interpellato. Ma come non gridare, pugni al cielo, “Power And The Glory”, “Heavy Metal Thunder”, “Strong Arm Of The Law” o quella “747 (Strangers In The Night)” che suonata qui in Svezia ha sempre un fascino particolare (“This is Scandinavian 101””…)? Dopo “Princess Of The Night”, Biff chiede al pubblico di scegliere l’ultimo brano tra “Wheels Of Steel”, “Crusader” e “Denim And Leather”: dopo che queste vengono messe ai voti – con una netta preferenza per la seconda – i Saxon finiscono per suonarle tutte e tre. E la storia dell’heavy metal si dipana davanti ai nostri occhi: signori, giùil cappello. (EC)

Foto di Maria Johansson (SRF)

Contemporaneamente ai Saxon, sullo Sweden Stage si sta esibendo un’altra storica band della scena britannica dei primi anni ’80. Con Mantas e Abaddon a titare le fila dei Venom Inc., della formazione originale dei Venom è rimasto oggi il solo leader Cronos: appesantito e con l’attaccatura dei capelli sempre piùarretrata, il nostro è ancora qui a suonare la “musicaccia”, quella cattiva, quella del Diavolo. Il caprone è sempre lì, guardingo a minacciarci col suo sguardo torvo dal backdrop, ma il tutto sembra molto meno impressionante e sconvolgente di un tempo: anche il loro spettacolo pirotecnico di botti e fiamme è molto ridimensionato rispetto al passato ed il fatto di suonare all’aperto, con ancora la luce naturale dell’ultimo sole svedese, non aiuta di certo a creare l’atmosfera adatta ad esaltare il sound della band. Con una scaletta nella prima parte eccessivamente incentrata sulla produzione piùrecente del gruppo, il concerto comincia a prendere quota solo dopo una buona mezzora quando arrivano i brani piùvecchi: “Countess Bathory”, “Warhead” e “Welcome To Hell” (pur se notevolmente rallentata) fanno ancora oggi la loro malefica figura ed i Venom restano, volenti o nolenti, un gruppo che ha creato dal nulla un nuovo genere chiamato black metal, influenzando di conseguenza miriadi di gruppi delle generazioni successive alla loro. E proprio con una furiosa “Black fucking Metal” si chiude il loro show prima dell’unico encore “Witching Hour”. La band suona indiscutibilmente meglio di un tempo, ma la magia degli inizi è forse oramai perduta per sempre. (AD)

Lo spazio davanti al piccolo 4Sound Stage è gremitissimo quando comincia il concerto dei Treat, anche loro alle prese con la celebrazione di un anniversario, ovverosia i 30 anni del loro album di maggior successo “Dreamhunter”. Nelle ultime occasioni in cui li avevamo visti dal vivo, la formazione era sempre stata raffazzonata per le piùsvariate ragioni, ma a questo giro, vista l’occasione la line-up della band è al completo, guidata come sempre dal vocalist Robert Ernlund, vero e proprio sosia di Enzo Paolo Turchi. La setlist spazia per tutta la loro gloriosa carriera, dagli inizi fino alle recenti “Ghost Of Graceland” e “Skies Of Mongolia”, mentre “Dreamhunter” viene giustamente celebrato con un lungo medley nel quale vengono suonate tutte le prime sette tracce del disco con chiusura sulle note della splendida “World Of Promises”. Terminano, come è giusto che sia, acclamati dal pubblico, alla faccia del detto “Nemo Propheta In Patria”. (AD)

E veniamo agli headliner di quest’ultima giornata: gli In Flames, nonostante giochino in casa, si ritrovano ad esibirsi sul palco principale davanti ad uno dei pubblici numericamente piùscarsi visti per uno dei gruppi principali qui allo Sweden Rock (forse peggio di loro riuscirono a fare i Soundgarden nel 2012 ma con l’attenuante di un tempo da lupi). Questa sera invece il clima è l’ideale, ma la band appare fredda, statica, e poco convincente. Anche cercando di esimermi dall’esprimere giudizi di merito sulla loro musica e sulla loro evoluzione musicale, è indubbio che il loro concerto lasci ben pochi segni: pure i brani che avrebbero potenziale per coinvolgere il pubblico (come ad esempio “Alias”, “Come Clarity” e “Cloud Connected”) scivolano via, generando tuttalpiùqualche movimento della testa poco convinto. I vari componenti della band suonano evitando, per quanto possibile, ogni interazione tra di loro ed il palco è lasciato principalmente in mano a Anders Fridén, che ha la grinta e la presenza scenica del vecchio con cappello ed occhiali alla guida di quella Duna che inevitabilmente ti trovi davanti quando sei di fretta. Il peggio di sé lo regala in un lungo discorso offerto al pubblico, dopo aver suonato gli unici pezzi legati alla fase iniziale della loro carriera (“Moonshield”, “The Jester’s Dance”, “Only For The Weak”): al di là del fatto che non ho la minima idea di cosa stia dicendo, visto che ha ben pensato di farlo in Svedese – scelta davvero poco felice e impopolare per un festival con un pubblico ad altissimo tasso di internazionalità – fa male vedere quanto stia soffrendo nel farlo, con gli occhi che si rifugiano in cielo o sulle sue scarpe, mentre si tormenta nervosamente il volto con la mano. A poco serve la suggestiva scenografia e le ottime luci: forse schiacciati dall’ingombrante responsabilità di dover chiudere il festival (scelta alla luce dei fatti ben poco azzeccata), gli In Flames non riescono ad impressionarci e il nostro unico vero sussulto arriva quando, alla fine del loro show, dagli speaker escono le note di “Black Hole Sun” in memoria di Chris Cornell. (EC)

Foto di Josefin Larsson (SRF)

Si chiude qui l’edizione 2017 dello Sweden Rock Festival. A noi, che ci prepariamo per tornare a casa, restano nella mente gli indelebili ricordi di un’esibizione, quella degli Aerosmith, che da sola avrebbe valso il biglietto dell’intero festival, ma anche tanti altri concerti di ottimo livello (Grand Magus, Black Star Riders, Hardline, Edguy, Fates Warning, Kix, The Dead Daisies, Electric Boys, Amorphis, Dare, Carcass, Rival Sons e Saxon) e qualche inevitabile delusione (Ratt, Scorpions, Thunder, Metal Church e In Flames). Un grosso plauso va come sempre all’ineccepibile organizzazione del festival, alla quale muoviamo un solo piccolo appunto, riguardo alla limitata presenza di gruppi emergenti in questa edizione: qui, negli anni precedenti, avevamo scoperto giovani band allora esordienti come gli H.e.a.t o i Firewind, mentre quest’anno sono stati privilegiati i nomi di rilievo sin dalle prime esibizioni pomeridiane. Dobbiamo invece sottolineare come non vi sia stato alcun problema legato alla sicurezza del pubblico del festival: discreta e mai invadente, la polizia era presente a vigilare, pronta ad intervenire in caso di necessità (fortunatamente non ce ne è stato alcun bisogno).

Lo Sweden Rock offre tanta, tantissima roba ma, quando non hai più20 anni, cominci a sentire anche la necessità di un po’ di riposo tra un gruppo e l’altro; e la compagnia di amici (vecchi e nuovi), donnine e alcol costituisce un enorme elemento di distrazione che rende praticamente impossibile riuscire a seguire tutto quanto era stato in partenza pianificato. Però, grazie anche all’aiuto degli amici Andrea Sivini e Maxx Barzelatto di Rock On ”“ Radio City Trieste, speriamo di essere riusciti a darvi una panoramica abbastanza completa di quello che per noi rimane senza dubbio il miglior festival rock europeo.

Arrivederci pertanto al 2018.

Comments are closed.