Report a cura di Andrea Donati e Erasmo Castellani.

Sweden Rock Festival 2018! Anche quest’anno la compagine lombarda-veneta-emiliana-giuliana si è ritrovata in quel di Sölvesborg, nel sud della Svezia, per quattro giorni di rock, drinkini”… ed un rigoroso “NO” alle gioie del gentil sesso.

Si è trattato di un anno pieno di novità : questa è stata infatti la prima edizione completamente gestita da Live Nation, che lo scorso anno aveva rilevato la maggioranza delle quote dello Sweden Rock dagli organizzatori storici. Le differenze si sono viste: una capienza portata da 32.000 a 35.000 spettatori ufficiali (ma fonti attendibili parlano anche di 40.000) e misure di sicurezza piùrigorose che hanno conseguentemente comportato code significative, sia nel tragitto per avvicinarsi all’area del festival che davanti ai cancelli d’ingresso; ma anche un headliner come gli Iron Maiden – che da solo garantisce il sold-out – ed un’offerta piùvariegata di stand gastronomici. Al di là di qualche piccola rimostranza per i motivi succitati, per il resto, fortunatamente, l’organizzazione si è rivelata ancora una volta assolutamente impeccabile e l’atmosfera non è mutata granché rispetto agli scorsi anni, confermando lo Sweden Rock ai vertici della classifica dei piùbei festival rock europei.

Ma le novità non sono finite qui. Infatti per la prima volta siamo riusciti a trascorrere piùdi ventiquattro ore in Svezia senza dover affrontare la pioggia, di solito particolarmente fastidiosa da queste parti. Un bel sole e temperature miti ci hanno infatti accompagnato per tutta la durata del festival, comportando parecchi nasi rossi come quello di Geppetto, un brulicare di aragoste con disegnate addosso le impronte di magliette, canotte e cappelli, e la chiusura delle vie respiratorie a causa del quantitativo di polvere che si sollevava dal suolo arido: se questa fosse una testata dedicata al grindcore ci  potremmo dilungare nel descrivere piùnel dettaglio gli effetti collaterali di tutto ciò, ma crediamo sia meglio sorvolare.

Mercoledì, 6 giugno

Il primo giorno, come da tradizione, è una sorta di warm-up con inizio dei concerti solo a metà pomeriggio, ma nonostante ciò riusciamo nell’intento di impigrirci sui divanetti del cottage che ci ospita in questi giorni, finendo – anche a causa delle lunghe code di auto formatesi in direzione festival – col perderci purtroppo (?!?) le prime due esibizioni in programma, ad opera rispettivamente di Three Dead Fingers (un gruppo di preadolescenti alle prese con strumenti piùgrandi di loro) ed Astral Doors, impegnati piùche altro ad intrattenere la folla con la riproposizione in chiave rock dell’inno svedese “Du Gamla, Du Fria” (oggi qui è infatti Festa Nazionale). Evitati quindi con malcelata noncuranza questi due “imprescindibili” eventi, il Festival per noi ha inizio con gli  Alive And Dangerous, che altro non sono che una sorta di tribute band dei Thin Lizzy, capitanata dallo storico batterista Brian Downey che credevamo – erroneamente – ritiratosi ormai da anni dalle scene e felice di esibirsi saltuariamente a suonare jazz nel giro dei locali di Dublino. Ed invece evidentemente la pensione non è sufficiente a garantire al buon Brian un’agiata vecchiaia e quindi eccolo qui dietro le pelli a menare le danze intrattenendo a dovere il pubblico per un’ora abbondante con tutti i classici dei Lizzies, accompagnato da tre baldi giovanotti irlandesi che si impegnano ad imitare in tutto e per tutto il look e le pose sul palco di Phil Lynott, Scott Gorham e Brian Robertson (impressionano in particolare le movenze machiste del cantante bassista Matt Wilson che, indovinate un po’, sfoggia capigliatura afro e un’abbronzatura degna di Carlo Conti). Il set scorre via piacevolmente e non potrebbe essere altrimenti vista la qualità dei brani proposti (da “Jailbreak” a “Bad Reputation”, da “Dancing In The Moonlight” a “Massacre” e “Suicide”, sino all’immancabile “The Boys Are Back In Town” e alla sempre emozionante “Still In Love With You”), ma alla fine resta in bocca il gusto amarognolo di aver assistito a nulla piùche ad un onesto tributo dedicato a uno dei piùgrandi rocker mai esistiti. Resta comunque da sottolineare come Mr. Downey, alla soglia dei settant’anni, sfoggi ancora una tecnica invidiabile, grazie soprattutto ad un abile lavoro di polso (non nel senso che avrete maliziosamente pensato, ma nell’uso delle bacchette). (AD)

C’è chi, per iniziare ad entrare nello spirito festivaliero, opta per andare a vedere una tribute band e c’è chi invece decide di andarsi a vedere la copia carbone di un gruppo a scelta della scena thrash a stelle e strisce degli anni ottanta. Così mi precipito a vedere gli F.K.àœ. nel tendone RockKlassiker, riservato alle band piùdi nicchia o emergenti: i “ragazzi”, il cui esordio risale alla fine del secolo scorso, in realtà sono in giro dal 1987… e si sente! Il loro thrash non inventa nulla, ma assembla molto bene i tratti distintivi dei maestri del genere: quindi tanto Slayer, tanto S.O.D., un po’ di Anthrax, Testament e D.R.I qua e là , eseguiti con grande impatto. I quattro svedesi, che si presentano sul palco con un look a-la “mi-è-esploso-il-serbatoio-del-Garelli-in-faccia”, offre una prova senza tanti fronzoli, dando molto spazio al piùrecente album “1981” (sorta di concept sui film horror degli anni ’80), ma ripescando anche dagli album precedenti, in particolare da “When Moshers Dwell”, e proponendo una cover grezza e potente di “Evil Dead” dei Death, dedicata al compianto Chuck Schuldiner. Il pubblico, davvero numeroso (nonostante l’evidente assenza di quote rosa, caratteristica che si ripeterà piùvolte e comune a molti dei concerti seguiti dal sottoscritto) risponde con un mosh pressoché continuo, evento raro e fino a qualche anno fa proibito dalla security svedese. Schiaffoni per tutti, davvero un ottimo inizio! (EC)

Si prosegue con un’altra band svedese, in questo caso dedita al power melodico di matrice nordeuropea. Dei Nocturnal Rites degli inizi sono rimasti soltanto Fredrik Mannberg alla chitarra e Nils Eriksson al basso, tuttavia la band sembra ben coesa e valida ed una nota particolare va fatta per le armonizzazioni vocali, davvero ben eseguite, come sull’epica “New World Messiah”. Peccato che il concerto sia stato penalizzato da suoni davvero non all’altezza di un festival del genere – caratteristica che, sfortunatamente, come avremo modo di vedere, colpirà anche altre band specie sul 4Sound Stage – e da una presenza scenica che Nilla Pizzi avrebbe messo tranquillamente in ombra. Ma il pubblico svedese, si sa, è particolarmente generoso e basta pronunciare “Hej, Hur mår du?”, o qualsiasi altra cosa in svedese, per scatenare un entusiasmo esagerato. Concludo con una mia crociata: se nei tuoi album le tastiere sono una componente importante, perché ostinarsi a presentarsi su un palcoscenico così importante – e a casa tua per giunta! – senza un povero cristo dietro una Bontempi? Le tracce registrate stridevano con quanto suonato dal vivo e brani come “Not The Only” sono risultati fortemente penalizzati. (EC)

Festival è anche sinonimo di divertimento, no? E allora quale band migliore dei Quireboys è possibile invitare allo Sweden Rock? Non per nulla la band di Spike credo detenga il record di partecipazioni alla kermesse scandinava e anche quest’anno è qui presente, chiamata all’ultimo momento per rimpiazzare il defezionario Joe Lynn Turner, colpito purtroppo da un infarto lo scorso aprile. Coinvolgenti come sempre con il loro rock’n’roll venato di blues, questi inglesotti dal vivo sono una garanzia, anche a scapito di una scaletta cambiata pochissimo nel corso degli anni, nella quale fanno sempre bella mostra brani come “There She Goes Again”, “Mona Lisa Smiled” e “Hey You”; questa volta c’è spazio però anche per un paio di cover, tra cui spicca l’intensa “Going Down” degli Alabama State Troupers. Spike è il solito mattatore indiscusso, nonostante un tutore alla gamba sinistra col quale ci tiene a sottolineare con orgoglio la differenza tra la “working class” di Newcastle, che butta giùun paio di birre e saltella sul palco nonostante un piede rotto, ed i fighetti d’oltreoceano, che approfittano delle fratture per salire sui troni neanche fossero da Maria De Filippi. Visibilmente su di giri come al solito, il bandanato vocalist invita il pubblico a far festa sulle note delle conclusive “7 O’Clock” e “Sex Party”: prima lo fa invitando tutti a bere una birra – invito chiaramente inutile, perché in questo contesto è un po’ come ricordare ad un essere umano qualsiasi di respirare – e poi esortandoci ad abbandonarsi alla passione ed al sesso, scatenando l’entusiasmo degli omosessuali e dei gerontofili presenti. La classe operaia va in paradiso. (AD)

La serata per il sottoscritto si conclude ancora con una band di casa, questa volta relativamente giovane (nella scena rock di oggi, significa che i componenti sono appena quarantenni). I Bullet riescono a presentare un heavy metal fortemente legato alla tradizione piùottantiana, reso in qualche maniera non banale dalla voce di Dag “Hell” Hofer, conosciuto anche come “ciccio pastina”, un uomo così sgraziato da far apparire Messiah Marcolin elegante come una pantera, una sorta di Naomi Campbell svedese. La scarsa avvenenza dei membri della band però diventa proprio uno dei loro punti di forza, enfatizzato da costumi di scena che ricordano un ibrido tra i Judas Priest e gli Spinal Tap… come dite? Ah, sono gli abiti che indossano quotidianamente? Ops! Comunque i cinque tengono benissimo il palco, sono perfettamente coordinati con i movimenti ed il pubblico reagisce alla loro musica con grande coinvolgimento, fin dall’energetica opener “Speed And Attack” e poi con pezzi come “Riding High”, “Dusk Til Dawn”, “Storm Of Blades” e la conclusiva “Bite The Bullet”. Botti, fiamme e fuochi si sprecano, dando un tocco extra alla loro esibizione, nella quale spiccano purtroppo anche la giornata-no incontrata dal batterista Gustav Hjortsjö, che non è stato in grado di trasmettere l’energia come in altre occasioni, nonché i cori, su alcuni brani davvero monocordi. Ma per il resto ottimi e ottima maniera per concludere la mia prima giornata di festival. (EC)

Headliner di questa prima giornata è una delle band piùamate di Svezia: gli Hardcore Superstar. I quattro di Göteborg qui allo Sweden Rock hanno sempre regalato esibizioni memorabili – sia suonando sotto il diluvio nel 2011, sia suonando sotto il sole alla una del pomeriggio sul Festival Stage davanti a una folla incredibile nel 2015 – ed anche oggi ci sono tutte le premesse per consolidare questa tradizione: impressiona la quantità di gente accalcata davanti allo Sweden Stage, sul quale fanno bella mostra di sé due croci giganti che ripropongono l’artwork del prossimo album della band “You Can’t Kill My Rock N’ Roll”, annunciato da mesi ed in uscita il prossimo autunno. L’ancora baffuto Jocke Berg – che a fine concerto avrà macinato piùchilometri di Sami Khedira nel corso di tutto l’intero ultimo campionato di Serie A – è il consueto trascinatore della band, nella quale spiccano anche il gran lavoro alla chitarra del folletto Vic Zino e la presenza dietro le pelli di Adde Moon, sempre a petto nudo ed ormai pronto a raccogliere l’eredità di batterista piùsexy del pianeta dopo il ritiro di Tommy Lee con i Mötley Crüe. Era un po’ di anni che non li vedevamo così carichi come questa sera: il ritorno in scaletta di brani come “Kick On The Upperclass” e “Sadistic Girls”, insieme ad una “Someone Special” in versione ballad (“Run To Your Mama” cominciava effettivamente a scassare un po’ le palle) dona un po’ piùdi freschezza allo show, anche se bisogna dire che i brani nuovi non riescono ad impressionarci piùdi tanto, se non dal punto di vista visivo (le croci che si rovesciano in “You Can’t Kill My Rock’n’Roll” e le giacche e le cravatte esibite durante l’esecuzione di “Baboon”). Rimangono la consueta presenza sul palco dell’Hardcore Superbar, dal quale vengono lanciati sulla folla bicchieri pieni di birra nel corso di “Last Call For Alcohol”, l’esecuzione dell’inno “We Don’t Celebrate Sundays” e lo smontamento del palco alla fine mentre la band continua a suonare “Above The Law”. Uno show decisamente gradevole, alla fine del quale la band saluta soddisfatta sulle note di “For Those About To Rock”, note che ci culleranno nel nostro veloce rientro alla base, consci di quello che ci attenderà domani. (AD)

Giovedì, 7 Giugno

La seconda giornata dello Sweden Rock ci costringe infatti ad una levataccia per poter assistere all’esibizione del primo gruppo della giornata, ossia i Crazy Lixx, posti in cartellone alle 11:30(!): l’offerta di quest’anno è infatti talmente elevata che anche gruppi con alle spalle cinque album, come nel caso del quintetto di Malmö, sono costretti ad esibirsi in orari antelucani. Purtroppo anche oggi le code chilometriche di auto dirette al festival ci fanno perdere l’inizio dello show di Danny Rexon & Co., ma quando finalmente arriviamo di fronte al 4Sound Stage l’impressione è decisamente positiva: la band sta facendo decisamente presa sul buon numero di spettatori presenti (considerato l’orario) e fa piacere notare finalmente la presenza di diverse ragazze giovani e carine belle prese a cantare sotto al palco, attirate probabilmente dalla presenza dei due “velini” Jens & Jens che affrontano la seconda metà del set a torso nudo, mettendo in mostra pettorali tonici ed abbronzati da surfista. Brani come “Blame It On Love”, “Hell Raising Women” e la conclusiva “21 Till I Die” sembrano essere stati scritti apposta per essere cantati tutti insieme ed infatti il pubblico non si tira indietro nonostante la canicola di questa bizzarra estate svedese. I Crazy Lixx hanno le canzoni, il look, la presenza scenica e un discreto seguito (anche, o soprattutto, femminile). Quindi perché non hanno ancora sfondato davvero? La risposta ai lettori. (AD)

Mentre qualcuno di noi decide di passare dal bar a bersi la prima birra e a molestare piùo meno consciamente qualche musicista di passaggio, i Battle Beast si stanno esibendo sullo Sweden Stage davanti a una collinetta gremita di persone. La band finlandese capitanato dalla corpulenta e grintosa Noora Louhimo ci dà dentro col suo power metal, ben rappresentato da brani come “Black Ninja”, “Bastard Son Of Odin” e la piùmelodica “King For A Day”. Il pubblico gradisce e li acclama sulle note della conclusiva “Beyond The Burning Skies”: a noi son sembrati solo dei cloni degli Stratovarius con una donna alla voce e decidiamo di passare oltre. (AD)

Foto di Andrea Sivini

Il secondo giorno per me si doveva aprire con uno dei momenti che piùattendevo di questo Sweden Rock Festival: la performance dei Buckcherry. Seguo il gruppo di Josh Todd dal 2001, quando ascoltai per la prima volta “Time Bomb”, e ritengo “15” uno degli album piùriusciti degli anni 2000: fresco, diretto, ma allo stesso tempo capace di fare presa anche su un pubblico piùvasto, arrivando addirittura a far sculettare giovani donne. Nonostante tutto, non ero finora mai riuscito a vederli a causa di date annullate, malattie improvvise e aerei persi: insomma, è finalmente giunta l’occasione per rompere la maledizione! E invece no: mi trovo ad assistere probabilmente al loro peggior concerto di sempre, in cui dei suoni davvero indegni (probabilmente il tecnico del suono a quest’ora del mattino sta ancora dormendo) ed una band davvero loffia rendono brani come “Ridin’” e “Lit Up” mosci come la sacca scrotale di un ottantenne. Ma è soprattutto la perfomance vocale di Josh Todd ad essere imbarazzante: senza voce e stonato, francamente inascoltabile. Non riesco ad andare oltre la pessima esecuzione di “Sorry” ed decido di abbandonare il Festival Stage, da loro inaugurato con quello che è stato senza dubbio il peggior concerto di questa edizione dello Sweden Rock, per andare a vedere gli Avatarium, che, pur suonando in un contesto non proprio adatto alla loro proposta musicale, portano a termine un buon concerto. (EC)

Con gli Avatarium facciamo un salto temporale indietro negli anni ’70, perlomeno a livello di sonorità : il gruppo guidato dalla fascinosa Jennie-Ann Smith e dal chitarrista Marcus Jidell (marito della suddetta ed ex-membro dei Royal Hunt), nonostante non sia proprio una band da festival e nonostante sia costretta a ricreare le atmosfere crepuscolari e ossianiche dei propri brani in pieno solleone, riesce a portare a casa il risultato pieno. Brani tirati – come l’iniziale “Into The Fire/Into The Storm” e “Girl With The Raven Mask” – si alternano a brani lunghi e cadenzati – come “Pearls And Coffins”, “Moonhorse” e “Medusa Child” – che riescono a ipnotizzare comunque il pubblico del 4Sound Stage, nonostante le circostanze poco favorevoli. La vera vincitrice è tuttavia proprio lei, la biondissima sacerdotessa Jennie-Ann che, avvolta in un lungo abito bianco e nero (complimenti per la scelta dei colori), mette in mostra ottime doti canore abbinate ad un’assoluta padronanza del palco, ben coadiuvata dagli altri musicisti, fra i quali spicca la presenza al basso di Mats Rydström, ormai membro fisso della band al posto del fondatore Leif Edling, costretto a collaborare col progetto Avatarium solamente da dietro le quinte a causa degli oramai cronici problemi di salute. (AD)

Sul versante delle sonorità piùmoderne, è sicuramente da citare l’esibizione sul Rock Stage degli americani In This Moment. La band gode di un discreto seguito da queste parti e così, quando Maria Brink ed il resto del gruppo, salgono sul palco sulle note di “Blood” vengono accolti da una marea di corna rivolte al cielo. Concerto molto teatrale, con Maria e le sue back up dancers “The Blood Girls” – truccate in maniera da risultare praticamente identiche a lei – assolute protagoniste ed in grado di mantenere alta l’attenzione del pubblico per tutta la durata dello show, con continui cambi di abito per ogni canzone, sino a giungere al culmine sull’intro della conclusiva “Whore” in cui Maria si diverte ad incitare la folla da un alto scranno con in testa un cappello d’asino sul quale in lettere rosso sangue è vergata la parola che dà il titolo al brano, mentre palloncini bianchi e neri sorvolano il pubblico. Concerto eccessivamente breve, anche a causa dei numerosi siparietti che inframezzano i brani presentati – solo sette alla fine – ma tutto sommato coinvolgente, perlomeno a livello visivo. (AD)

Ancora con i latrati di Josh Todd dei Buckcherry nelle orecchie, mi preparo al peggio mentre mi avvicino allo Sweden Stage dove si devono esibire gli scozzesi Nazareth: dei membri originali è rimasto solo Pete Agnew e degli altri il piùgiovane è suo figlio Lee alla batteria, che comunque va per i cinquanta. Ma le mie paure si dimostrano per fortuna assolutamente infondate: i Nazareth presentano una hit dietro l’altra, senza perdere un colpo, a loro agio sia con i brani piùpesanti come “Razamanaz”, “Hair Of The Dog” od il plagio zeppeliniano “Changin’ Times”, così come nelle ballatone che tante mutande hanno fatto strappare negli anni come “Dream On” ed ovviamente come la loro versione di “Love Hurts”, conosciuta anche dalla signora Marisa che la canticchia allegramente mentre si sistema i bigodini per ravvivare la spenta permanente fatta due settimane prima. Nonostante la canicola del primo pomeriggio, il pubblico è numeroso e danzereccio, ben diretto dal “nuovo” frontman Carl Sentance, già nei Persian Risk e davvero ottimo nel non far rimpiangere l’oramai pensionato Dan McCafferty. (EC)

È proprio vero che “You Can’t Kill Rock ‘n Roll” ed un altro giovanotto inglese di sessantacinque anni ce lo ribadisce poco dopo, senza dare alcuna possibilità di ribattere. Glenn Hughes sale sul palco principale del festival sorridente (la dentiera sembra essere stata rubata al Berlusca – NdA) e sfoggiando una zazzera “rosso Vanna Marchi” che va a richiamare la sua effige lungocrinita che si staglia sul backdrop in fondo al palco. Sono passati piùdi 40 anni tra quel Glenn Hughes e quello in carne ed ossa davanti a noi oggi, ma dalla voce non si direbbe: potente, unico nel suo modulare la voce e nei suoi falsetti, ci regala una scaletta che si “limita” a ripercorrere i suoi anni all’interno dei Deep Purple, con pezzi del calibro di “Stormbringer”, “Sail Away”, “Mistreated” (clamorosa) e “Burn”. Certo, è tutto piùfacile quando presenti brani storici tratti da due tra i piùgrandi album della storia del rock e quando con te sul palco ci sono signori musicisti, tra cui spiccano senza dubbio lo strepitoso chitarrista danese Soren Andersen ed un certo Markus Kullmann dietro le pelli, al suo primo concerto con Hughes e con una sola prova alle spalle! Ma si è trattato davvero di un grande concerto che ha lasciato a bocca aperta tutti quanti. Ammetto che avrei preferito sentire qualche altro brano tratto da “Burn” e “Stormbringer” al posto di “Highway Star” e “Smoke On The Water” (“che la suona anche mio zio alla sagra della ciliegia a San Dorligo della Valle” [cit.]), ma va benissimo lo stesso. Divino. (EC)

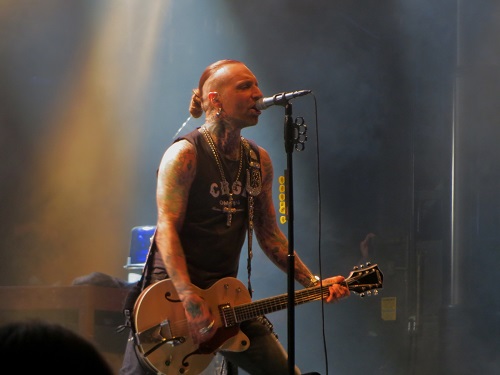

Arriva il momento degli australiani Rose Tattoo, adorabili perdenti per antonomasia. Il loro sound è il medesimo che ha portato i connazionali Ac/Dc al successo planetario, ma sono troppo brutti, troppo sporchi e troppo disillusi per quel tipo di fama. Angry Anderson e soci, tra cui si segnala – guarda caso – l’ex-Ac/Dc Mark Evans al basso, si sentono a proprio agio a suonare davanti ad un nutrito zoccolo di panciuti operai che compensano la caduta dei capelli coprendosi le braccia con tatuaggi di dubbio gusto e fattura ed i gilet di jeans con toppe di band di culto (vale a dire di terzo e quart’ordine). E, quando suonano, parlano proprio a loro: “One Of The Boys”, “Rock‘n’Roll Outlaw”, “Black Eyed Bruiser”, oltre al conclusivo manifesto “Nice Boys”, sono pugni in faccia che parlano di vita vissuta, e non stiamo parlando di quella di David Lee Roth. Se ancora non fosse chiara la loro attitudine, vi riporto le parole con cui Angry Anderson ha riassunto “Scarred For Life”: “Pain? Pain will be with you every step of your life. So, make a friend of pain, don’t be afraid” (Il dolore? Il dolore ti accompagnerà per tutta la tua vita. Quindi non aver paura, abituati a lui, fattelo amico). Come avrebbe detto il buon Mike: “Allegriaaa!”. Grande live band comunque, impossibile da ascoltare senza muoversi. E senza riempirsi la pancia di birra. (EC)

Giusto il tempo per spostarsi dal Festival Stage al Rock Stage e prendere posizione nella già nutrita folla in fremente attesa per la reunion piùimportante degli ultimi tempi: “Pumpkins United”, son tornati gli Helloween! Dopo anni di litigi e screzi, Michael Weikath ha seppellito l’ascia di guerra e ha riaccolto a casa Michael Kiske e Kai Hansen, che si sono imbarcati insieme al resto della band in un tour mondiale celebrativo. Inutile cercare di fare il distaccato: si tratta di uno dei gruppi coi quali sono cresciuto, uno di quelli che mi ha distratto dalle pulsioni ormonali adolescenziali. Perciò poco importa quali siano le ragioni che li hanno portati di nuovo insieme sul palco: conta solamente sentire di nuovo Hansen urlare sgraziatamente nel medley “Starlight/Ride The Sky/Judas/Heavy Metal (Is The Law)” o ascoltare la voce di un imbolsito Kiske volare con l’aquila di “Eagle Fly Free”. Sì, il cantante dei due “Keeper” riesce ancora a cantare: magari non piùdi tre/quattro pezzi per concerto, ma tanto basta e deve ringraziare il buon Andi Deris, che, non solo si cimenta con i brani del suo periodo (“Power”, “If I Could Fly”), ma tiene in piedi la baracca nel resto del concerto, sobbarcandosi buona parte dei passaggi piùimpegnativi dei suoi compari. Si conclude con una pioggia di palloni-zucca gonfiabili lanciati sul pubblico, che stampano sulle facce del pubblico sorrisi destinati a rimanere lì per un po’. E così succede anche a me, nonostante la sensazione avvertita in piùoccasioni che i sette sul palco si stiano limitando a timbrare il cartellino. (EC)

Ed eccoci giunti all’evento piùatteso da alcune decine di migliaia di fan. Gli Iron Maiden ed il loro “Legacy Of The Beast” stanno per travolgere anche lo Sweden Rock Festival. La tensione è palpabile, tanto che un personaggio di nostra conoscenza – che qui rimarrà innominato – si lancia alla forsennata conquista della transenna e, una volta raggiuntala a concerto iniziato, per l’emozione decide di celebrare con un pisolino, necessario per riprendere con una carica pazzesca una volta svegliato da un perplesso uomo della security. Senza arrivare a tanto, io ero convinto che, avendo avuto modo di vederli piùvolte dalla reunion con Bruce Dickinson, mi sarei goduto lo spettacolo in tranquillità , sapendo cosa aspettarmi. Che sciocco. Come si può resistere ad un concerto che inizia con “Aces High”, mentre uno Spitfire aleggia sopra la band? Come rimanere indifferenti a quei grandi classici che non sempre figurano nelle loro scalette, come “Where Eagles Dare”, “Revelations” o “Flight Of Icarus” (per l’occasione accompagnata da un gigantesco Icaro alato abbattuto a colpi di lanciafiamme da Bruce)? Non ci sono momenti morti in questo excursus che va a ripescare brani da quasi tutti i loro album: piùche un concerto, questo è uno spettacolo a tutto tondo, con cambi di scenografia, botti, fiamme, fuochi d’artificio, che però non sono mai a scapito della musica e neppure utili a coprire imbarazzanti lacune esecutive (qualcuno ha detto Mötley Crüe?). Il protagonista assoluto è però senz’altro uno solo: Bruce Dickinson. Non sta fermo un attimo, salta, corre, cambia costumi, fa scherma con Eddie prima di sparargli, interpreta da vero attore i brani e comanda il pubblico quasi senza bisogno di parole. E canta. Eccome se canta! Un performer così stupirebbe a trent’anni, a quasi sessanta è semplicemente irreale. Forse sarebbe ingeneroso nei confronti di Steve Harris e soci chiamarli Bruce Dickinson & Iron Maiden, però è un po’ questa l’impressione data da questo show, il cui livello comunque rimane di un altro pianeta. (EC)

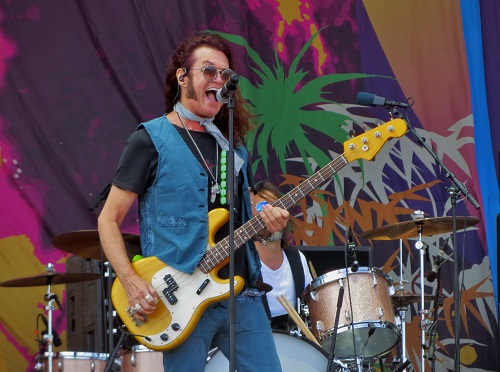

Detto che i Maiden giocano da soli in un campionato a parte (un po’ come la Juventus negli ultimi sette anni), ritrovarsi nel running order del festival subito dopo di loro potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio: da una parte è vero motivo d’orgoglio poter suonare dopo leggende di tale calibro (specialmente per una band che qualche anno fa qui allo Sweden suonava ancora in pieno pomeriggio), ma dall’altra parte il confronto con quanto la gente ha appena visto potrebbe farti a fettine. Ben consci di ciò, gli H.e.a.t salgono sul palco decisi a provare a conquistare tutti col loro show pirotecnico e, per ingraziarsi un po’ il pubblico che magari ancora non li conosce, il bassista Jimmy Jay sfoggia proprio una t-shirt di “The Number Of The Beast”. Purtroppo per i primi tre-quattro brani i suoni non sono proprio dei migliori e lo show fatica un po’ a decollare, ma a poco a poco la band si riprende grazie soprattutto all’elegante chitarrismo di Dave Dalone e ad un Erik Grönwall solito animale da palco iperattivo, incapace di restare fermo per un solo attimo e sempre pronto a lanciarsi a fare body surfing sulla folla, dimenticandosi però che il palco dello Sweden Stage è alto almeno tre metri e costringendosi poi a fare una fatica boia per risalirci sopra. Da segnalare il ritorno in setlist di “Heartbreaker”, “Late Night Lady” e “Tearin’ Down The Walls” (perfetta per far cantare la gente ad un festival) e la chiusura del concerto affidata al classico “Living On The Run” e “A Shot At Redempion”, interrotta a metà perché la crew del festival stacca la corrente con la band ancora intenta a suonare sul palco perché si è andati oltre l’orario limite… Mah. (AD)

Come detto, ruolo ingrato quello di suonare dopo un gruppo come gli Iron Maiden, perché finisci per rivolgerti ad un pubblico che ha gridato e saltato per le due ore precedenti e perché l’impressione di quello spettacolo è ancora bella viva. I Kreator non sono però né sprovveduti né timidi ed infatti salgono sul palco facendo quello che sanno fare meglio: prendere tutti a sberle in faccia. La potenza sonora che esce dalle casse del palco è davvero impressionante e la band di Mille Petrozza alterna brani piùcadenzati come “Satan Is Real” e “Phobia” a pezzi piùrapidi e taglienti come “Civilization Collapse” e “Endless Pain”. La scaletta, pur senza dimenticare i brani che li hanno resi famosi negli anni ’80, è principalmente incentrata sul materiale recente piùelaborato e melodico. La direzione musicale viene accompagnata da un allestimento del palco che in qualche modo sottolinea la distanza dalla crudezza ed essenzialità thrash delle origini, con filmati che scorrono sui numerosi schermi, giochi pirotecnici e spari di coriandoli rosso sangue sul pubblico. Forse chi li ha amati per “Pleasure To Kill” avrà storto un po’ il naso, ma visto il numero di spettatori rimasti fino al termine del concerto, direi che la mossa dei Kreator è stata vincente. (EC)

Foto: YouTube

L’estate svedese non offre molte ore di oscurità e quelle poche a disposizione bisogna sfruttarle bene: visto che di dormire non se ne parla, allora dedichiamole all’occultismo! Ecco quindi che ci avviciniamo al palco dove stanno per esibirsi i Coven: il pubblico non è dei piùnumerosi, in gran parte composto da curiosi e da alcuni soggetti che evidentemente hanno perso qualche scommessa col diavolo. Jinx Dawson invece ha evidentemente concluso con successo un vantaggioso patto con Satana, perché decisamente non dimostra i suoi quasi settant’anni né nella voce né nel fisico. Sul palco i musicisti incappucciati accompagnano i rituali della sacerdotessa che brandisce un teschio, sviluppando sonorità che ricordano i Jefferson Airplane, come su “Coven In Charing Cross”, “Dignitaries of Hell” e “Epitaph”. Per il disappunto dei gerontofili che la sera precedente avevano esultato al brindisi di Spike, Jinx non si è levata le vesti per celebrare un rituale di magia nera, ma ci ha accompagnato nel suo mondo cristallizzato alla fine degli anni sessanta, dove il Satana di Anton LaVey veste pantaloni a zampa d’elefante. (EC)

Venerdì, 8 Giugno

Il terzo giorno di festival si apre con delle vecchie glorie dell’hard rock americano come le Vixen, unica band femminile degli anni ‘80 a vendere oltre un milione di album, collezionare sei video di successo su MTV ed avere quattro canzoni nella Top 100 di Billboard (fonte Wikipedia: mi sa che si sono scordati delle Heart). Gli anni purtroppo passano per tutti ed oggi, delle avvenenti fanciulle cha facevano seg… – ops, sognare – i piccoli e grandi rockers negli eighties,  è rimasta poca traccia: Janet Gardner sembra oramai una matrona reduce da “Dynasty” (ma fortunatamente l’aneurisma che l’aveva colpita lo scorso anno sembra essere oggi solo un brutto ricordo), la valida bassista Share Pedersen sfoggia una lunga parrucca platinata ed un’altrettanta vistosa tracolla della chitarra color fucsia fastidio, la funambolica Roxy Petrucci (che non ha mai spiccato per bellezza) sembra sempre piùpiccola e magra dietro le pelli (ma continua ad avere la “pacca” giusta), mentre decisamente carina ci è sembrata la nuova giovane chitarrista Britt Lightning, che ha rimpiazzato degnamente la povera Jan Kuehnemund, portata via da un tumore qualche anno fa. Al di là di queste considerazioni puramente estetiche che le nostre lettrici bolleranno come maschiliste (non abbiamo infatti mai sentito le nostre amiche disquisire sull’indubbia avvenenza dei vari Jon, Joey, Seb e Axl di turno, vero?), dobbiamo dire che la loro esibizione ha fatto un po’ fatica a prendere il volo, partendo un po’ col freno tirato. Le nostre ragazze, o meglio le nostre milf, si sono però pian piano riprese, infilando a metà set anche un paio di cover (“Perfect Strangers” dei Deep Purple e “I Don’t Need No Doctor” degli Humble Pie, cantata dalla bassista Share, decisamente a suo agio anche dietro al microfono) e chiudendo alla grande con belle versioni di “Love Is A Killer” e del mega classico “Edge Of A Broken Heart” cantato da tutto il pubblico. Ben ritrovate. (AD)

I Pretty Maids tornano dopo qualche anno allo Sweden Rock ed inaugurano oggi il Festival Stage con un’esibizione breve (un’oretta scarsa) ma di ottimo livello: Ronnie Atkins, dopo qualche mese di riposo a seguito del collasso che lo aveva colpito lo scorso marzo (questo report sta diventando sempre piùsimile ad un bollettino medico”…), è tornato in splendida forma e la band (nella quale, oltre all’altro storico leader Ken Hammer alla chitarra, spicca la presenza di Chris Laney alle tastiere e occasionalmente alla seconda chitarra) lo coadiuva alla grande nella proposizione di una scaletta che accanto alle piùrecenti “Kingmaker” e “Little Drops Of Heaven” trova anche spazio per vecchi brani come “Future World”, “Back To Back” e “Love Games”. Peccato capitale l’assenza di “Savage Heart”, ma la band sta preparandosi per la riproposizione per intero dell’album “Future World” (che quest’anno festeggia il trentennale) al prossimo Bang Your Head Festival e quindi dà piùspazio proprio ai brani tratti da quell’album. Buono show, considerata soprattutto la difficoltà di dover suonare sul palco principale a quest’ora del giorno (ed avendo ancora in mente la sciagurata esibizione di ieri a questa stessa ora dei Buckcherry). (AD)

In un festival non dedicato al genere, la presenza di band prog può risultare a molti un po’ indigesta, visto che la loro proposta musicale non mira di norma a fare saltare il pubblico. Meglio, dico io: potrò godermi un bel concerto dei mitici Focus senza la ressa! Gli olandesi salgono sul palco con il sole a candela che comunque non spaventa Thijs van Leer, che si accomoda dietro al suo Hammond XB3 con uno spolverino di pelle nero. Da lì non si smuoverà , se non per alzarsi suonando il flauto e deliziarci con gli ermetici, ma profondi, testi dei suoi brani: il “pe pe pe perorororo perope pe cià bleblobleblow bla” che conclude “All Hens On Deck” rimane una delle pagine piùimportanti della poesia fiamminga del secolo scorso. Nonostante le numerose jam e i due (due!) assoli di batteria, il pubblico non si distrae né si allontana, anzi si diverte e dimostra tutto il suo gradimento con calorosi e prolungati applausi. Il perché è semplice: la gioia che la band prova sul palco suonando le varie “Focus I”, “Sylvia” e “Harem Scarem” è contagiosa e genuina. E la conclusiva “Hocus Pocus” è un tripudio in grado di far resuscitare i morti. È tristemente impressionante quanto sia piùfacile notare questa gioia di suonare tra musicisti settantenni che tra gruppi di ventenni e trentenni. (EC)

Terzo tentativo per cercare di apprezzare i Graveyard dal vivo. Le altre due volte mi avevano lasciato veramente molto poco e mi avevano tendenzialmente annoiato, nonostante rimangano un gruppo che considero molto interessante. Ma anche questa volta mi hanno deluso: sarà perché le atmosfere che creano con il loro hard blues psichedelico non si possono esprimere al meglio in un pomeriggio assolato di un grande festival? O sarà invece perché questi giovani svedesi non si divertono come i Focus di cui abbiamo parlato prima? D’altro canto, era stato proprio il cantante chitarrista Joakim Nilsson, in un’intervista rilasciata a fine 2017, a spiegare che lo scioglimento della band (durato appena qualche mese) era stato necessario perché “Ci eravamo stufati di tutto. Non era piùdivertente, e non c’era piùchimica tra i componenti del gruppo”. Ecco, direi che tutto questo era piuttosto evidente: “Slow Motion Countdown”, posta in apertura, sembra una dichiarazione d’intenti ed anche brani un po’ piùmovimentati, come “Magnetic Shunk” o “An Industry Of Murder” sono riusciti a farmi battere il piede giusto un paio di volte; il pubblico, davvero numeroso all’inizio, si sfoltisce inesorabilmente man mano che il concerto prosegue. Alla fine cedo anche io, irresistibilmente attratto dal fare l’ennesimo giro tra i negozi di dischi posti appena fuori dei cancelli del festival. (EC)

Non paga di aver da poco terminato di esibirsi con le Vixen, Roxy Petrucci torna dietro le pelli con la sua prima band, quei Madam X formati nei primissimi anni 80 insieme a sua sorella Maxine. Diciamolo subito: i Madam X son sempre stati un gruppo da seconda fascia che ha tra le attrattive principali l’autolesionismo che il possente bassista Chris “Godzilla” Doliber mette in atto sul palco maltrattando il proprio strumento con varie parti del proprio corpo; ma mentre qualche anno fa, sempre qui allo Sweden, il nostro era riuscito nell’intendo di spaccarsi il naso col basso, questa volta non va al di là di qualche graffio sanguinante sulle nocche, deludendo un po’ tutti. La band è da poco tornata sul mercato col secondo album “Monstrocity”, pubblicato a soli trentatré (!) anni di distanza dal primo, ma il pubblico sembra ignorare la cosa, al punto che quando l’imbarazzante (almeno a livello scenico) vocalist Bret Kaiser si spinge a chiedere al pubblico se qualcuno conosce il titolo del suddetto disco, dalla folla spontaneo si alza un corale “NO” che avrebbe il potere di ammazzare un elefante. Ma i nostri non si perdono d’animo e continuano a suonare a lanciare plettri come se non ci fosse un domani, chiudendo il set con l’unico brano davvero memorabile della loro carriera, ossia “High In High School”. (AD)

Il concerto dei The Darkness quest’anno è la vittima designata delle necessarie pause che, alla nostra non piùgiovane età , ci tocca necessariamente prendere per riuscire a sopravvivere a quattro giorni di Sweden Rock Festival: chi è riuscito a vederli, ci ha descritto una band decisamente piùin palla rispetto alle ultime esibizioni alle quali avevamo assistito. Peccato: sarà per la prossima volta. (AD)

Impossibile invece per me non presenziare al concerto degli Uriah Heep, un concerto che è una sorta di “Greatest Hits Live” con tutti i classici della prima fase della loro gloriosa e lunga carriera, dall’iniziale “Gypsy” a “Look At Yourself”, da “July Morning” a “The Magician’s Birthday”: l’unico brano “recente” presentato è stato “Between Two Worlds” (che risale comunque al 1998!). L’atmosfera che si viene a creare sotto il solleone è qualcosa di magico: Mick Box e soci danno l’impressione di divertirsi moltissimo a suonare davanti a un folto ed adorante pubblico di ex-ragazzi (qui l’età media è abbondantemente sopra i cinquant’anni, perché i piùgiovani sono tutti a vedere i Turbonegro che stanno suonano in contemporanea sul Rock Stage) e così ci si ritrova catapultati in pieno negli anni ’70, fra jeans a zampa d’elefante e coroncine di fiori (che da queste parti peraltro paiono non essere mai passati di moda). Bernie Shaw è un ottimo vocalist “vecchia scuola” in grado di coinvolgere alla grande il pubblico e di trovare il tempo di scherzare con un Mick Box in forma stellare. E quando parte la folk ballad “Lady In Black” nessuno può proprio esimersi dal cantare. La band, dopo un’oretta intensissima, si accomiata con “Easy Livin’” tra gli applausi convinti di tutti, annunciando che tornerà in autunno per una serie di date sul suolo svedese. Strepitosi, tra i migliori della giornata. (AD)

Il premio “eleganza e raffinatezza” per quest’anno va decisamente ai Turbonegro, una band in grado di esprimere il famoso gusto estetico norvegese, in connubio con dei testi solo vagamente allusivi alla sfera sessuale. Scherzi a parte, sono stati indubbiamente tra i migliori del festival: un concerto potente, una presenza sul palco volutamente sguaiata che strizza l’occhio (e forse qualcosa di più) all’immaginario gay ed un’interazione col pubblico tale da farlo sentire davvero partecipe. C’è spazio per i classici come “City Of Satan”, “All My Friends Are Dead” e “The Age Of Pamparius”, ma è l’ultimo album “Rock’n’Roll Machine” a farla da padrone, con versioni di grande impatto di “Hot For Nietzsche” e “Special Education” fra le altre. Il cantante The Duke Of Nothing ci spiega con orgoglio e dovizia di particolari come il loro “Apocalypse Dudes” sia responsabile di un boom di nascite a fine anni ’90, avendo eccitato i membri – in tutti i sensi -della Turbojugend, così tanto da far loro dimenticare di fare il salto della quaglia. Mi sono costati il concerto dei mitici Uriah Heep, mica poco. Ma i Turbonegro non mi hanno fatto pentire della scelta. (EC)

Foto di Maxx Barzelatto

Sul piccolo 4Sound Stage intanto tocca agli Inglorious di un Nathan James sempre piùingombrante a livello fisico (gira voce che l’ex chitarrista Wil Taylor non abbia mai lasciato la band ma che in realtà sia stato da lui mangiato). La band anglo-svedese (come Nathan ci ha tenuto a sottolineare, regalando un’ovazione all’idolo di casa Andreas Eriksson – ovazione che, a nostro parere, egli meriterebbe a priori, anche semplicemente per il fatto di girare per l’area del festival facendosi accompagnare da una modella ungherese dalla bellezza spropositata) soffre per i primi brani di parecchi problemi nell’equalizzazioni dei suoni, con le chitarre che spariscono per lunghi tratti dal mixer. Nonostante ciò, tra un saluto agli Steel Panther (coi quali la band era stata in tour un paio di anni fa) e gli urletti di Nathan, la band si destreggia bene sul palco col suo hard rock di matrice britannica e riesce a portare a termine un concerto dignitoso con la proposizione nel finale delle loro due canzoni piùnote “Holy Water” e “Until I Die”. (AD)

Il palco principale del festival si prepara ad accogliere gli statunitensi Stone Sour. La band è decisamente un rullo compressore e Corey Taylor è un frontman d’impatto: la formula dei loro brani, pur essendo sempre quella, con parti particolarmente pesanti alternate a linee melodiche molto catchy, in piùdi un caso ha dato dei buoni frutti (“Say You’ll Haunt Me”, “30/30-150”, “Get Inside” e “Red Rose Violent Blue”, qui proposte in successione a metà concerto). Ma perché, perché dei professionisti come loro (e non sono i soli: anche il buon Mark Tremonti si fa spesso prendere la mano) devono comprimere così tanto i suoni, producendo un pastone sonoro indistinguibile dal quale emerge solo a tratti la voce? Alla fine il pubblico partecipa con calore solo su “Through Glass”, forse perché uno dei pochi brani distinguibili dall’inizio alla fine. (EC)

Foto: YouTube

Arriva il momento che per me rappresenta uno degli highlight personali di questo festival: l’attesissimo comeback degli Heavy Load, cult band dei primi anni ’80. Si tratta probabilmente della prima heavy metal band ad essere uscita dalla Svezia, col suo immaginario fatto da invincibili guerrieri vichinghi, scorrerie barbare e famelici orsi bianchi: testi ispirati a questi temi avrebbero potuto secondo voi non far presa sul mio adolescenziale animo imberbe, qualche anno prima che i Manowar facessero lo stesso effetto sul mio erudito compagno di penna? Poi per fortuna siamo cresciuti, ma il fanciullino che continua a vivere dentro di noi (dotta citazione Pascoliana per far vedere che siamo gente che, tra una schitarrata e l’altra, trovava anche il tempo di studiare) continua a nutrirsi di queste cose. E così eccoli lì di fronte a noi sul Rock Stage: Ragne Wahlquist e il resto della truppa attaccano subito con una dichiarazione d’intenti come “Heavy Metal Angels (In Metal And Leather)” ed è subito festa. Una festa riservata esclusivamente al pubblico maschile, in quanto tutte le donne presenti nell’area del festival si sono improvvisamente e volontariamente eclissate per motivi imprecisati, ma che noi conosciamo – purtroppo – benissimo. Arrivano in sequenza brani come “Run With The Devil”, “The King” e “The Guitar Is My Sword” (motto che appare anche ricamato sul basco di Ragne), i fuochi pirotecnici si sprecano e c’è anche l’apparizione on stage del vecchio chitarrista e leader della band Eddy Malm – storica figura dell’heavy metal scandinavo – il quale oggi si è però tragicamente trasformato nell’ex ministro Razzi, noto per la sua amicizia con Kim Jong-un (particolare che ci insinua il sospetto che la politica estera della Corea del Nord tragga ispirazione proprio dalle canzoni degli Heavy Load). Nel finale arriva anche la splendida “Roar Of The North” (Il Ruggito del Nord) – che ci permettiamo di suggerire a Salvini come nuovo inno della Lega – prima delle immortali “Stronger Than Evil” e “Singing Swords”. Uno spettacolo terrificante, ma proprio per questo eccezionale. (AD)

E si arriva all’headliner della giornata, il mitico Ozzy Osbourne in quello che, per l’ennesima volta dal 1992, dovrebbe essere il suo tour d’addio. Per l’occasione Ozzy ha voluto essere accompagnato da Zakk Wylde: vuoi per il bisogno di gestire lo sforzo sul palco, vuoi per pagare tributo ad un musicista carismatico come Zakk, il concerto si trasforma in una sorta di “Ozzy presents: Zakk Wylde plays Ozzy”. Sia ben chiaro, il Madman fa il suo, magari aiutato da qualche brano un po’ rallentato (piuttosto evidente su “I Don’t Know”), dando come sempre l’impressione di essere sul punto di cadere – sia fisicamente che vocalmente – ma riuscendo in qualche modo a portarla a casa con successo, facendosi anche due corsette attraverso il palco ed incitando come di consueto il pubblico con le immancabili sue frasi. Zakk ha una presenza sul palco inimitabile e, quando scende dal palco per prodigarsi in un assolo acrobatico che unisce “Miracle Man”, “Crazy Babies”, “Desire” e “Perry Mason” davanti alle transenne, il pubblico va in delirio. Per i primi tre minuti. Forse, dico forse, quasi venti minuti di shredding imperterrito, fatto per soddisfare sia la gente alla sinistra che alla destra del palco, sono un po’ troppi, specie se vi si aggiunge il solito, inutile, assolo di batteria. Canzoni come “Bark At The Moon”, “Mr. Crowley” e “No More Tears” non si discutono, la band nemmeno (arricchita alle tastiere/cori/chitarre dal figlio d’arte Adam Wakeman) e la chiusura è emozionante con “Mama, I’m Coming Home” prima dell’immancabile “Paranoid”, ma non sarà certo un concerto che rimarrà indelebile nella mia memoria. (EC)

Foto di Andrea Sivini

Sabato, 9 Giugno

Il sabato è sempre dura: i tre giorni passati tra concerti, una dieta piùorientata verso i liquidi alcolici e pochissime ore di riposo cominciano a non essere piùtrascurabili. Quest’anno, fra l’altro, l’assenza delle solite piogge ci ha fatto respirare costantemente nubi di polvere e non oso pensare cosa avrebbe potuto estrarre dal suo naso Joachim Löw – l’allenatore della nazionale tedesca di calcio, famoso esperto di rino-speleologia – se fosse venuto allo Sweden Rock, anziché imbarcarsi nella fallimentare campagna di Russia. Per fortuna che, a darci il buongiorno, ci siano oggi i Doc Holliday, meraviglioso gruppo di perdenti che non si può non amare. Dell’originale formazione di Macon, Georgia, è rimasto solo Eddie Stone, ma i suoi attuali compagni di viaggio sono assolutamente all’altezza della situazione: basta solo l’iniziale “Last Ride” per trasmettere agli assonnati presenti la carica necessaria per far partire un concerto eccezionale, energico e in grado di stampare un bel sorriso sulla faccia di tutti, pubblico e musicisti. Il loro southern rock è forse un po’ piùeducato di quello di Molly Hatchet e Blackfoot, ma non per questo meno genuino e coinvolgente: difficile resistere a brani come “Redneck Rock’n’Roll Band” ed al suo fischio iniziale, o a “Southern Man” e “Moonshine Runner”, per l’occasione abbondantemente allungate per permettere ai chitarristi di prolungare i loro duelli. “Lonesome Guitar” ha il compito di chiudere un concerto bellissimo, velando di malinconia i sorrisi che ancora non si sono spenti. È qui c’è tutto il southern rock: la consapevolezza della fine, raramente gloriosa, dopo tutto il sudore e la terra mangiata – in questo caso, come dicevo, letteralmente. Ma, vada come vada, nessuno potrà mai toglierti le emozioni provate lungo il percorso. And that was one hell of a ride! (EC)

Mentre i Doc Holliday stanno intrattenendo il pubblico del Rock Stage, sullo Sweden Stage prendono possesso delle assi del palco i Crashdà¯et, davanti ad un pubblico stanco ed assonnato. Avevamo visto la band – tornata sulle scene quest’anno con il nuovo cantante Gabriel Keyes – in buona forma in quel di Milano pochi mesi fa, ma oggi le cose non sembrano girare altrettanto bene: vuoi per il fatto di suonare a mezzogiorno appena svegliatisi, vuoi per una serie di problemi tecnici sia alla chitarra che alla batteria, ma quelli che una volta erano considerati i nuovi re dello sleaze rock falliscono nel tentativo di trasmettere un po’ di energia al pubblico ancora comatoso dalla notte precedente. Il buon Gabriel ce la mette tutta per cercare di coinvolgere la folla, corre su tutto il palco, si arrampica sui tralicci laterali del palco, ma c’è poco da fare: il pubblico rimane poco partecipe e canzoni come “Riot In Everyone”, “In The Raw” e la nuova “We Are The Legion” scorrono via nel disinteresse generale. Probabilmente si è trattato di una giornata no, o forse la band ha ancora un po’ di rodaggio da fare dopo diversi anni di pausa: ci aspettiamo di rivederli presto con uno show all’altezza di quel gruppo che ha fatto da colonna sonora alla “Generation Wild” degli anni 2000. (AD)

Stranamente non pagano invece il conto di suonare avendo il sole in faccia coloro che sono stati ribattezzati gli “Helsinki Vampires”, ossia i 69 Eyes, che sul piccolo 4Sound Stage danno vita ad una delle esibizioni migliori di tutto il festival: anziché ridursi in cenere al contatto col primo raggio di sole come il Dracula interpretato da Christopher Lee nel film del 1958, il cantante Jyrki 69, allacciato il chiodo in pelle nera e inforcato un paio di occhiali da sole, sfida sprezzante la luce e dà il via al concerto con “Devils”, “Jet Fighter Plane” e “Perfect Skin” in rapida sequenza. Â A questo giro i suoni sono ottimi sin dall’inizio e ci consentono di godere al meglio delle sonorità gotiche del gruppo, sonorità che riescono a far buona presa sul pubblico nonostante l’atmosfera assolutamente non idonea a farle apprezzare al meglio. Jussi è il solito ossesso dietro le pelli della batteria (unico a torso nudo) e il resto della band, pur senza muoversi molto, si conferma molto solido e all’altezza della situazione. “Gothic Girl”, “Dolce Vita”, la sempre splendida “Wasting The Dawn”, “The Chair” si susseguono senza pausa alcuna e nel finale c’è spazio per le classiche “Brandon Lee” e “Lost Boys”. Grandi professionisti, grande concerto. (AD)

Contemporaneamente ai 69 Eyes, i Circus Maximus stanno infiammando il tendone del RockKlassiker gremito all’inverosimile per loro. I suoni purtroppo all’inizio lasciano ancora una volta a desiderare, ma una volta sistemato il tutto, il concerto prende quota e il prog metal della band norvegese conquista tutti i presenti, grazie anche al cantante Michael Eriksen che col cellulare si mette a filmare la gente dal palco, scatenando le reazioni piùdisparate. “Abyss”, “The One”, “Namaste”, “Arrival Of Love” e la conclusiva “I Am” i brani piùapprezzati da un pubblico davvero molto partecipe vista l’ora. Un buon successo per l’unico gruppo prog metal presente quest’anno al festival. (AD)

Foto: YouTube

Non avendo mai avuto l’opportunità di vedere gli Slade, aspetto trepidante il loro concerto anche perché, fra le altre cose, il loro “Slade Alive!” è stato uno dei primi live che io abbia mai ascoltato – e che live! Presto mi rendo conto di non essere il solo: la collinetta di fronte al palco è completamente ricoperta da signore e signori, in gran parte giunti agli anta nel secolo scorso. Guidati da Don Powell e Dave Hill, gli Slade salgono sul palco per portarci attraverso quasi mezzo secolo di carriera, mezzo secolo di pub puzzolenti, ettolitri di birra e denti sistemati un po’ a casaccio in bocche sguaiate e scurrili; insomma, mezzo secolo in Inghilterra, nella Black Country. Quando vedo gente attempata divertirsi così, di norma per me è un ottimo segnale, ma questa volta faccio fatica a condividere la loro partecipazione: “Gudbuy T’Jane”, “Mama Weer All Crazee Now” e anche “Run Runaway” suonano fiacche e smunte, “Far Far Away” diventa una nenia noiosa, “My Oh My” è sorprendente solo per la partecipazione del pubblico, che non ha nemmeno bisogno di essere coinvolto dagli artisti per cantarla a squarciagola, abbracciandosi in equilibrio precario. Forse ho visto un altro concerto, forse non ero sufficientemente ubriaco per godermelo appieno, forse non ho vissuto come gli altri nottate passate sui sedili posteriori della macchina mentre l’autoradio suonava le loro canzoni, ma decido di lasciare prima che mi si rovini anche il ricordo di “Cum On Feel the Noize”. (EC)

Inspiegabilmente invitati a suonare sull’enorme Festival Stage, gli Steelheart di Mike Matijevic fanno un po’ fatica ad occupare il palco in maniera consona, risultando troppo distanti uno dall’altro, ed i consueti problemi di bilanciamento dei suoni non aiutano certo a far iniziare nel migliore dei modi il concerto, aperto da “Blood Pollution” e “Livin’ The Life” (tratti dalla colonna sonora del film “Rockstar”); Mike però si dimostra una persona intelligente e, rispetto all’ultima volta che lo avevamo visto al Frontiers Rock Festival, decide di incentrare la scaletta soprattutto sugli intramontabili classici del primo album e limitando i brani nuovi a “My Dirty Girl” e alla bella “You Got Me Twisted”: questo aiuta sensibilmente a far decollare il concerto, anche se i numerosi spazi vuoti davanti al palco ci convincono ancora di piùdell’errore di valutazione dell’organizzazione. Nonostante qualche passaggio a vuoto , soprattutto su “She’s Gone”, Mike si conferma vocalist di classe e anche la band, con chitarrista e bassista nuovi di zecca, fa degnamente la propria parte: poteva andare un po’ meglio, ma anche molto peggio, quindi bene così. (AD)

Foto di Andrea Sivini

Ho davvero poco da dire sul concerto delle Girlschool, che salgono sul palco con il consueto piglio combattivo, presentando una scaletta fortemente incentrata sui loro primi quattro album, album che hanno segnato la storia della NWOBHM. “C’mon Let’s Go”, “Demolition Boys”, “Hit And Run”, “Screaming Blue Murder”, “Emergency”: ci sono tutti i pezzi che le (ex) ragazze devono suonare, così come anche l’eccezionale cover dei Gun “Race With The Devil”. Ci sono poi le dediche a Kelly Johnson, a Lemmy e “Fast” Eddie Clarke dei Motörhead e a Ronnie James Dio, che vengono celebrati con “I Spy” – brano cantato, per l’appunto, da Dio nel loro album “Legacy”. Però il concerto scivola via senza lasciare traccia: un compitino portato a casa senza infamia e senza lode. (EC)

Dei Torch (band svedese attiva nei primi anni ’80 e riformatasi da qualche anno, dedita ad un old school heavy metal piacevole ma nulla di più) ci rimane impressa soprattutto la prestazione del cantante Dan Dark: piccoletto, vestito d’arancione e con un gran barbone grigio che lo fa assomigliare a un personaggio dei fumetti, si fa prendere così tanto dalla situazione – per lui irreale – di ritrovarsi a suonare davanti ad un cospicuo pubblico composto anche da belle figliole, da decidere di spogliarsi quasi completamente e desistendo all’ultimo dal mostrare i gioielli di famiglia alle prime file: in compenso decide di arrampicarsi sulla struttura laterale del palco, facendo preoccupare tutti i presenti all’interno del RockKlassiker. Fortunatamente la struttura tiene e il concerto può fortunatamente proseguire per la gioia dei loro fans. (AD)

Foto di Maxx Barzelatto

I milanesi Lacuna Coil non sono certo la prima band italiana ad essere invitata allo Sweden Rock (negli scorsi anni sono passati da queste parti anche i Rhapsody e i Death SS), ma sono i primi a suonare sul Rock Stage, ossia sul secondo palco per grandezza del festival, rubando gran parte del pubblico agli Stratovarius che stanno suonando in contemporanea sul piùpiccolo Sweden Stage. Il gruppo, che gode di un discreto seguito anche a queste latitudini, mette in mostra un nuovo look di scena d’ispirazione horror molto intrigante (la cura anche di questi dettagli è decisamente un punto a loro favore), ma è soprattutto con la musica che i nostri riescono piano piano a portare tutto il pubblico, anche quello piùscettico, dalla propria parte dopo un inizio anche qui condizionato da suoni non proprio ottimali. Forse galvanizzati anche dalla presenza di un manipolo di fan italiani che li incita incessantemente dalle prime file (e che vengono ripagati da ripetuti sorrisi e lanci di plettri), i cinque, trascinati da Andrea Ferro e da una Cristina Scabbia in forma sfavillante, danno vita a una prestazione davvero vigorosa che raggiunge il culmine proprio nel finale sulle note della consueta cover di “Enjoy The Silence” dei Depeche Mode e della conclusiva “Nothing Stands In Our Way”, che vede una grande partecipazione del solitamente freddo pubblico svedese. “We Fear Nothing” (Non abbiamo paura di nulla) ripete la band dal palco: ed i fatti hanno dato loro ragione. Orgoglio nazionale. (AD)

Ognuno ha i suoi scheletri nell’armadio, e lo Sweden Rock mi dà occasione ogni anno di rivelarne almeno uno. Quest’anno faccio “outing” con gli Stratovarius: inutile negarlo, quando li ascoltai, specie con “Episode” e “Visions”, me ne innamorai follemente. Erano gli anni nei quali vivevo e respiravo power metal, quelli nei quali preferivo i giochi di ruolo alle uscite con le ragazze… insomma, anni disastrosamente formativi, quelli che non si possono cancellare. A causa loro, qualche giorno fa sono stato pure deriso in treno da due turiste americane che mi stavano filmando mentre ero presissimo a “suonare” air drums ascoltando “Hunting High And Low”: quando me ne sono accorto, da navigato air drummer ho roteato la mia air drumstick fino a dirigerla nella loro direzione e trasformarla in un dito medio poco air e molto reale. Non avendoli visti dal vivo dal lontano 2000, sono emozionato e curiosissimo: della formazione che avevo visto allora, sono rimasti solo Timo Kotipelto e Jens Johansson, ma vedo che ci tengono all’immagine ed alla chitarra Matias Kupiainen si sta adoperando per riuscire ad arrivare ad avere la fisicità di Timo Tolkki. Guardandomi intorno vedo che molti, moltissimi, hanno avuto un’adolescenza simile alla mia, anche loro frementi di cantare le classiche “Forever Free”, “Black Diamond”, “Paradise” e le piùrecenti “Shine In The Dark” e “Unbreakable”. Peccato che questa volta, oltre ai suoni che in piùdi un’occasione hanno penalizzato le band di questo Sweden Rock, si aggiungano dei volumi regolati assolutamente a caso: le tastiere in piùoccasioni sono talmente forti da sovrastare il resto del gruppo e la voce di Kotipelto, già di suo potente quasi come quella di Don Dokken (leggi: inesistente) è talmente bassa che, chiudendo gli occhi, lo si può immaginare mentre canta chiuso in bagno. Il popolo del power metal, abituato alle sconfitte, non si fa piegare ed infatti la partecipazione è totale e sincera ma francamente la performance degli Stratovarius è stata un manifesto degli stereotipi legati ai finlandesi: gelidi e privi di passionalità e trasporto. (EC)

Con il moniker The Defiants questa sera, sotto la piccola tenda dello sponsor Cylinda/Elon, si esibiscono in versione acustica Paul Laine, Rob Marcello e Steve West (tutti membri in varie incarnazioni dei Danger Danger), accompagnati da Steve Janevski e Jason Old della band australiana dei Radio Sun. L’occasione è giusta, oltre che per dissetarsi grazie alle bottigliette d’acqua gentilmente offerte dallo sponsor (ricordiamo che l’acqua qui in Svezia costa come la birra), per rilassarsi e passare un’oretta in compagnia di gente simpatica ad ascoltare del buon melodic rock d’annata (genere per la verità ben poco rappresentato nel bill del festival di quest’anno), grazie a brani come “Don’t Blame It On Love”, “Dead, Drunk And Wasted”, “Dorianna” (tratta dalla produzione solista di Paul Laine) e la conclusiva “Naughty Naughty” sulla quale interviene anche il batterista dei Poodles Christian Lundqvist ai cori. Al termine tutti i musicisti si trattengono piacevolmente a chiacchierare col pubblico in un clima disteso e amichevole. Anche questo è Sweden Rock. (AD)

Comincio a chiedermi se il sabato si faccia sentire anche per gli artisti, specie quelli un po’ piùà¢gée, viste le deludenti prestazioni di molti dei gruppi visti in giornata. Sono preoccupato, perché stanno per salire sul palco principale gli Yes featuring ARW – vale a dire nell’incarnazione del successo di massa – con Trevor Rabin (64 anni) alle chitarre, Jon Anderson (73) alla voce e Rick Wakeman (69) alle tastiere. All’ingresso del pit mi viene consegnata una bandierina con logo del gruppo, che mi fa tornare alla mente la scena del varo della turbonave della Contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare di fantozziana memoria. Intorno a me solo uomini, tanto che, accortomi della presenza di due teenager alle mie spalle, decido di prendere il telefono per immortalarne l’eccezionalità : tempo di estrarlo dalla tasca e le due ragazze sono sparite, probabilmente avendo realizzato di essere finite lì per errore. Appena saliti sul palco, “Cinema” e “Hold On” fanno sparire ogni mia paura. Gli Yes suonano divinamente: la voce di Anderson non accusa minimamente il passare degli anni; Wakeman, nonostante la stazza, fa svolazzare con naturalezza e leggiadria il suo classico mantello dorato tra le tastiere che lo circondano; Rabin è semplicemente inumano, anche vocalmente, sia nei cori che da solista, come su “Changes”. Anche Lee Pomeroy e Lou Mulino III, rispettivamente al basso e alla batteria, sono assolutamente all’altezza del loro ruolo ed è evidente che si stanno godendo ogni singolo secondo sul palco. I brani spaziano, includendo classici come “Heart Of The Sunrise” e la conclusiva “Roundabout”, ma si privilegiano brani della produzione ottantiana, come “Rhythm Of Love” e, ovviamente, “Owner Of A Lonely Heart”. Un concerto che ha lasciato tutti a bocca aperta, tranne il curioso personaggio che si trovava alla mia destra, che è riuscito a ballare – col prog! – per tutta la durata del concerto. Il prog non è certo il mio pane quotidiano, ma gli Yes/ARW di questa sera per me vincono la palma di migliori del festival. (EC)

L’avvenente Tarja si presenta sul Rock Stage in ottima forma, inguainata in un attillato outfit di pelle nera e issata su tacchi da vertigine: il suo è un set che va a pescare sia dal suo vecchio repertorio con i Nightwish (il medley “Tutankhamen/Ever Dream/The Riddler/Slaying the Dreamer” inserito giusto a metà concerto) che dalla sua produzione solista piùrecente (”No Bitter End”, “Calling From The Wild”, “Until My Last Breath”, “Die Alive”) e nel quale trovano pure spazio la cover di “Supremacy” dei Muse, eseguita in maniera molto azzeccata, nonché “Over The Hills And Far Away” di Gary Moore. La band (della quale purtroppo non fa piùparte la nostra Anna Portalupi) svolge il proprio compito in maniera discreta, ben conscia che tanto gli occhi del pubblico (specie quello maschile) sono tutti diretti in direzione di Mrs. Turunen, la quale continua a dispensare sorrisi e dialogare coi suoi fan piùdedicati assiepatisi sotto palco già parecchio tempo prima dell’inizio del suo concerto. Tutto sommato, una prova piùche buona. (AD)

Foto di Andrea Sivini

L’ultimo slot da headliner di questa edizione dello Sweden Rock Festival è appannaggio dei Judas Priest, che si presentano orfani di Glen Tipton, vittima del morbo di Parkinson e rimpiazzato alla chitarra dal produttore Andy Sneap. Gli assoli di chitarra che una volta venivano spartiti tra i due chitarristi sono ora quasi tutti in carico all’ottimo Richie Faulkner, oramai assunto a elemento di punta della band insieme a Rob Halford (non male per chi fino a una decina di anni fa accompagnava in giro per l’Europa la figlia di Steve Harris quando questa cercava inutilmente di farsi strada nel music business cercando di sfruttare i servigi del papi). Halford, dal canto suo, cambia quattro-cinque mantelli borchiati uno piùpesante dall’altro, ma qualche difficoltà sulle note piùalte, la ridotta mobilità sul palco e le inquadrature da vicino sono implacabili per ricordarci che anche lui è vicino ai settanta. La scaletta è bella ma perfettibile, e ripercorre un po’ tutta la carriera del gruppo: accanto alle classiche “Sinner”, “The Ripper”, “Hell Bent For Leather” e “Painkiller”, trovano spazio anche pezzi che non venivano piùsuonati da tempo come “Tyrant”, “Freewheel Burning”, “Bloodstone” e “Saints In Hell”, nonché tre brani tratti dall’ultimo ottimo album “Firepower” (la titletrack, “Lightning Strikes” e “Rising From Ruins”). Certo, fa specie non vedere in scaletta “Electric Eye”, “Beyond The Realms Of Death” e soprattutto “Victim Of Changes”, ma bisogna tener conto del fatto che magari Halford non ce la faccia piùa interpretarle alla perfezione. Il concerto è comunque godibilissimo ed è impreziosito nel finale dall’apparizione a sorpresa proprio di Glen Tipton che raggiunge i compagni per suonare insieme a loro “Metal Gods”, “Breaking The Law” e “Living After Midnight”: è commovente vedere come questo vecchio guerriero non voglia arrendersi ad un fato bastardo, ma rendersi conto che tutti i tuoi eroi di quando eri giovane ti stanno pian piano abbandonando fa male al cuore e ti fa capire che stai diventando vecchio anche tu. (AD)

Con questi pensieri un po’ malinconici ci avviamo in direzione dello Sweden Stage dove stanno per salire sul palco i Backyard Babies per chiudere questa edizione dello Sweden Rock: ieri sera i quattro hanno suonato vicino a Verona e oggi, prima di venire qui a Sölvesborg, hanno trovato il tempo di fare anche un salto a suonare in un altro festival in Svizzera: d’altra parte oggi le band vivono soprattutto di ingaggi per concerti e quindi sono ben disposte anche a suonare tre volte in due giorni. Nonostante ciò, la band di Dregen e Nicke Borg non mostra alcun segno di stanchezza e dà vita a uno show ricco di energia che, da questo punto di vista, non ha nulla da invidiare a quanto messo in scena sullo stesso palco qualche giorno fa dai “rivali” Hardcore Superstar: “Made Me Madman”, “U.F.O. Romeo”, “Brand New Hate”, “Highlights” sono i soliti cazzotti in pieno viso e c’è spazio anche per la recente “Th1rte3n Or Nothing” e per un brano ancora inedito intitolato “Shovin’ Rocks”. Il pubblico che non vuole rassegnarsi ad andare a casa dimostra di apprezzare, resistendo fino alla fine, quando le note di “Minus Celsius” e “Look At You” fanno spegnere definitivamente le luci su questa edizione dello Sweden Rock Festival. (AD)

Come al solito, al momento di rientrare alla base occorre fare i bilanci. Anche quest’anno lo Sweden Rock Festival ci ha regalato una serie di esibizioni top, su tutte nettamente quella degli Iron Maiden, ma bisogna dire che anche gli altri headliner (Ozzy, Judas e HCSS) si sono dimostrati pienamente all’altezza del ruolo; fra tutti gli altri ci hanno particolarmente impressionato i concerti di Glenn Hughes, Yes, Turbonegro, Uriah Heep, Helloween, The Quireboys, The 69 Eyes e la convincente esibizione dei Lacuna Coil. Mentre tra le delusioni piùsonore non possiamo che citare in primis i Buckcherry, ma anche gli Slade, i Crashdà¯et, gli Stratovarius ed i Graveyard. Occorre sottolineare il fatto che, tra una birra e l’altra, qualche necessario momento di riposo e le necessarie interazioni con gli altri rocker provenienti un po’ da tutto il globo terracqueo (numerosi come al solito i componenti di band svedesi presenti tra il pubblico: abbiamo incontrato membri di Poodles, Wildness, Confess, Aerodyne e Devil’s Gun), purtroppo diventa praticamente impossibile riuscire a seguire tutte le oltre ottanta band presenti in cartellone e quindi per questo motivo in questo report non troverete traccia di band come Dark Tranquillity, Killswitch Engage, Body Count, Pestilence, Baroness, The New Roses, Pain e Destruction.

Tra le note negative, come già detto all’inizio, piùdi qualche seccatura legata ai problemi di afflusso per accedere all’area del festival, specie nei primi due giorni, code piùlunghe legate alla maggiore affluenza e diversi problemi di regolazione dei suoni all’inizio dei concerti: ma nonostante tutto, l’atmosfera dello Sweden Rock Festival rimane sempre unica ed ineguagliabile, specie se la compagnia è quella giusta: ringraziamo quindi i nostri compagni di avventura Andrea Sivini e Maxx Barzelatto di Rock On ”“ Radio City Trieste (che ci hanno anche regalato qualche foto e piùdi qualche spunto per la realizzazione di questo report), Pietro Horstmann e Luciano Tomassia. Tutta gente che oramai da anni i primi di giugno siete sicuri di trovare dalle parti di Sölvesborg per godersi quattro giorni con le migliori band hard rock/heavy metal del mondo: quindi, perché l’anno prossimo non vi unite all’allegra combriccola?

Foto di Andrea Donati ed Erasmo Castellani, tranne ove diversamente indicato

Foto di Andrea Sivini

Comments are closed.