Tra i sempre piùnumerosi festival open air che si svolgono ogni estate nel Vecchio Continente (dagli storici Wacken e Download ai piùrelativamente nuovi Hellfest e Rock Fest), lo Sweden Rock Festival, giunto quest’anno all’edizione numero venticinque, mantiene sempre una posizione di prestigio, grazie a bill sempre ben assortiti ed in grado di soddisfare i palati di tutti gli appassionati dei vari sottogeneri della musica hard rock e metal, ma soprattutto grazie anche ad un’organizzazione esemplare sotto ogni punto di vista e ad un’atmosfera davvero unica che riesce sempre a coinvolgere ed appassionare migliaia di rockers provenienti non solo dalle varie nazioni europee, ma anche da Stati Uniti, Sud America e addirittura Australia.

La presenza di cinque palchi e di piùdi ottanta acts in programma, rende purtroppo praticamente impossibile riuscire a seguire tutto quanto si vorrebbe, obbligandoci a volte a prendere decisioni sofferte e a doverci dividere tra uno stage e l’altro: ho pertanto chiesto all’amico Erasmo Castellani, che mi ha accompagnato in questa avventura, di darmi una mano (per la verità , piùche consistente) a redigere questo report, cercando di coprire piùesibizioni possibili e di renderlo almeno un po’ piùesaustivo.

Mercoledì, 8 giugno

Il compito di accoglierci spetta al grande (leggi: con qualche chiletto in più) Mike Tramp e il suo Rock n’ Roll Circuz: lontano dagli eccessi ottantiani, Mike si presenta in versione molto piùsobria, circondato da una band di ragazzini che essendo piùgiovani delle sue canzoni potrebbero -parole sue- essere suoi figli, e presenta una manciata di pezzi, alternando i grandi classici del suo passato coi White Lion (“Hungry”, “Little Fighter”, “When The Children Cry”) a quelli della sua produzione solista piùrecente (“Give It All You Got” e la splendida “Trust In Yourself”). Il nostro danese si racconta al pubblico con ironia, ricordando gli anni ’80 come un periodo d’oro ormai malinconicamente andato per sempre (smettetela di chiedergli cosa stia facendo ora Vito Bratta, perché non lo sa), e presentandosi come uno di quelli che ormai suonano solo per tenere viva la fiamma del rock‘n’roll, sbattendosene del successo. E quando si cimenta nei pezzi piùrecenti, il risultato è convincente: le canzoni hanno tiro e suonano bene nel loro minimalismo rock moderno. Sfortunatamente, i brani targati White Lion nei nuovi arrangiamenti suonano scarni, privi di mordente e lasciano un po’ di amaro in bocca, eccezion fatta per “Broken Heart”, sempre magnifica anche con le tonalità ribassate e gli arrangiamenti ridotti all’osso.

A seguire, forti del fatto di giocare praticamente in casa, arrivano da Stoccolma gli Eclipse, con il loro show fatto di energia, gran gusto e belle canzoni. Erik Mårtensson e Magnus Henriksson confermano ancora una volta di avere il controllo del palco, eseguendo piùo meno la consueta scaletta incentrata soprattutto sugli ultimi due lavori della band, ed offrendo ad un pubblico partecipe la loro miscela di melodia e suoni moderni in salsa svedese, con brani come “I Don’t Wanna Say I’m Sorry”, “The Storm” e “Wake Me Up”, divenuti oramai dei piccoli classici del genere. Uniche novità rispetto alla loro ultima calata in terra italica la presentazione del brano “Runaway” col quale hanno preso parte alla scorsa edizione del MelodiFestivalen svedese, e la presenza, dietro alle pelli, del nuovo batterista Philip Crusner, il quale, oltre a non far rimpiangere il buon Robban Bà¤ck, si dimostra un ottimo showman e cattura molti degli sguardi del pubblico femminile, giovane e meno giovane.

Impegnati in un’intervista con gli Amaranthe (presto su queste pagine), ci perdiamo i Bonafide, dei quali ci viene riportato uno show carico ed un pubblico ben coinvolto dal loro solito boogie rock à la Ac/Dc, e ci avviamo verso il tendone del Rockklassiker dove stanno per esibirsi i Diamond Head: una delle cose belle dello Sweden Rock è che ti offre la possibilità di vedere uno dei gruppi piùinteressanti degli ultimi tempi come gli Eclipse e subito dopo di proiettarti indietro nell’Inghilterra dei primissimi anni ‘80, davanti ad un gruppo seminale della NWOBHM. Non importa se del gruppo che scrisse quei pezzi che tanto colpirono un adolescente Lars Ulrich, come “The Prince”, “Helpless”, e “It’s Electric”, è rimasto il solo chitarrista e leader Brian Tatler: la vecchia guardia è lì sotto al palco, felice di poter mulinare i capelli (o quelli rimasti) al ritmo di brani tratti principalmente dai primi due album “Lightning To The Nations” e “Borrowed Time” (dal quale presentano, tra le altre, l’emozionante “In The Heat Of The Night”). Peccato solo che trascurino completamente il bellissimo “Canterbury”, ma pazienza: nel momento in cui partono le prime note di “Am I Evil?” sono tutti troppo impegnati ad urlare e ad agitare le corna al cielo per lamentarsi. Un piccola critica va rivolta a Rasmus Anderson, il giovane cantante danese, che sarà anche tecnicamente piùdotato di Sean Harris, ma che non conosce cosa sia la personalità ed a tratti annoia col suo cantato veramente troppo piatto.

Lo show degli Amaranthe è sicuramente uno dei piùattesi di questa prima giornata: la massa di spettatori che si accalca in massa sotto allo Sweden Stage (soprattutto, per la verità appartenenti alle generazioni piùgiovani) sembra proprio confermare quanto a queste latitudini sia cresciuta la popolarità di Elize Ryd & Co., i quali solo un paio di anni fa si erano esibiti sul palco piùpiccolo del Festival. Forse siamo noi troppo vecchi per riuscire ad apprezzare il loro sound moderno che miscela tre lead vocals (maschile, femminile e growl), chitarre aggressive e sonorità ai limiti della dance elettronica, ma la band non riesce proprio a coinvolgerci, se non grazie all’indubbia avvenenza di Elize ed ai giochi pirotecnici che dominano lo spettacolo. Il pubblico invece apprezza decisamente piùdi noi e, a conferma del loro successo in costante aumento, a fine concerto i sei componenti della band vengono omaggiati con la consegna dei dischi di platino conquistati dai singoli “Amaranthine” e “The Nexus”.

La recente esibizione al Frontiers Rock Festival aveva lasciato il pubblico in gran parte perplesso per la sua prestazione vocale ed è quindi con un po’ di timore che ci accingiamo ad assistere al concerto di Graham Bonnet, per i pochi che non lo sapessero già al microfono di Rainbow, MSG e Alcatrazz, bands sul cui repertorio si incentra principalmente la scaletta di questa sera. L’inizio è di quelli che lasciano il segno. Negativo. Il trio di canzoni che apre il set è di quelli invincibili: “Eyes of the World”, “All Night Long” e “God Blessed Video”; fortunatamente il pubblico le canta a piena voce, perché il buon Bonnet, come da infauste previsioni, la voce l’ha lasciata nei camerini e, del suo modo di cantare elegantemente sguaiato, purtroppo ora di elegante è rimasta solo l’immancabile giacca (cit. Erasmo Castellani). La situazione un po’ migliora dopo la tragedia iniziale, tra pezzi del periodo MSG (“Desert Song”, “Assault Attack”) e Alcatrazz (“Island In The Sun”, “Jet To Jet”). La band è solida: in particolare sfoderano una prestazione eccellente il grande Mark Zonder alla batteria e Conrado Pesinato alla chitarra; nota di merito in particolare per quest’ultimo, abile ad eseguire brani suonati originariamente da gente come Blackmore, Vai, Malmsteen e Schenker”… insomma, difficilmente potrebbe capitarti un compito peggiore. Ah, da segnalare la presenza al basso di Beth-Ami Heavenstone, giovane compagna di Bonnet: complimenti Graham, a quasi settant’anni la voce l’avrai anche persa, ma evidentemente ti è rimasta bella viva la… passione! (cit. Erasmo Castellani).

Il warm up day si conclude all’insegna del power metal teutonico dei Blind Guardian ed il loro immaginario squisitamente tolkieniano. Rispetto ai loro concerti di metà -fine anni ‘90, il gruppo avrà perso il poderoso batterista Thomen, ma francamente l’assenza non pesa, anzi il gruppo sembra in ottima forma: il buon Hansi Kürsch ha addirittura perso la sua tipica figura a pera ed ha quasi imparato a fare il frontman. La scaletta, ripescando brani soprattutto da “Imaginations From the Other Side” e “Nightfall In Middle-Earth” sembra fatta per fare felici i vecchi fans: “Bright Eyes”, “The Script For My Requiem”, “Into The Storm” accendono il pubblico che, sorprendentemente numeroso anche nella componente femminile, accompagna con entusiasmo il gruppo nei cori. “The Bard Song” è come sempre emozionante, e ci si trova inconsapevolmente con le braccia sulle spalle del vicino ubriaco a cantare come vecchi amici, “Valhalla” (col suo contagioso coro “Valhalla ”“ Deliverance, Why’ve You Ever Forgotten Me”, prolungato a dismisura nel finale per essere cantato eroicamente da tutti i presenti) diventa irresistibile anche per il piùstrenuo denigratore e “Mirror Mirror” scatena un principio di pogo sotto al palco, cosa assai rara in quel di Sölvesborg (come avremo modo poi di vedere nei giorni seguenti con gli Anthrax). Alle due di notte la band si congeda tra l’entusiasmo del suo pubblico (in realtà , il gruppo si stava preparando addirittura a riprendere gli strumenti per un ultimo encore, dovendo abbandonare il piano perché l’ignaro batterista Frederik Ehmke stava già lanciando le pelli verso la folla). A detta dei loro fans piùsfegatati, si è trattata di una delle loro migliori performance di sempre, al termine della quale non ci resta che farci un’ultima birra prima di rientrare alla base per qualche ora di riposo, in attesa della seconda giornata in cui i concerti cominceranno già a mezzogiorno.

Giovedì, 9 Giugno

L’inizio del secondo giorno del Festival vede suonare in concomitanza su due stage differenti i Kentucky Headhunters e i Lordi. I primi, nati dalle ceneri degli sfortunati Itchy Brother, riescono ad allietare con il loro southern rock, venato da tinte hard blues e country, i circa duecento temerari che a mezzogiorno sono già davanti allo Sweden Stage per assistere al loro show. Visti recentemente da Erasmo in America di spalla ai Blackberry Smoke, gli Headhunters sono tra quei gruppi che hanno certe sonorità nel sangue, e si sente, ma che sono arrivati un po’ tardi (il bell’esordio “Pickin’ On Nashville” è del 1989, non male per gente nata nei primi anni 50…) e soprattutto mancano di quel pezzo memorabile che li farebbe entrare nell’Olimpo dei grandi; così, ingiustamente, verranno ricordati piùche altro perché alla batteria siede il papà di John Fred Young, che occupa lo stesso ruolo nei ben piùcelebri Black Stone Cherry.

Tutt’altra storia all’inaugurazione del Lemmy Stage (quest’anno lo Sweden Rock Festival ha voluto ricordare il compianto leader dei Motörhead proprio intitolandogli il palco sul quale era solito esibirsi con la sua band ”“ ben otto presenze nel bill dal 1998 in poi- e proiettando sui megaschermi, nelle pause tra una band e l’altra, un breve video commemorativo della sua intramontabile figura). Un numero di spettatori impressionante per l’orario (stiamo parlando a occhio e croce di 10.000-12.000 persone, tra i quali molti giovanissimi) sta assistendo allo show dei finlandesi Lordi: snobbati dai piùcome fenomeno da baraccone, inspiegabili vincitori dell’Eurovision 2006, oppure considerati buoni solo per avvicinare alle sonorità rock i bambini attratti dall’innocua mostruosità dei loro costumi (chi ha detto KISS?), i cinque smentiscono in questa occasione piùdi un detrattore. Il gruppo c’è, e nonostante suonino in pieno giorno col sole in faccia, il loro spettacolo in versione horror rende bene. Sia ben chiaro: non stiamo parlando di niente di trascendentale, ma le canzoni sono carine ed orecchiabili, anche al di là del loro grande successo “Hard Rock Hallelujah”, ed il pubblico risponde alla grande alle incitazioni del mostruoso Mr. Lordi, tributando alla band la giusta ovazione al termine della conclusiva “Would You Love A Monsterman?”.

Il rimpianto -e, come detto, succede spesso allo Sweden Rock- è quello di perdersi un gruppo perché sta suonando alla stessa ora di un altro. Così succede con i Painted Sky, giovane gruppo svedese del quale riusciamo a gustarci solo gli ultimi due brani. Ed il rimpianto cresce dopo questa decina di minuti nei quali apprezziamo la qualità della loro proposta: un retro rock, come va tanto di moda in Scandinavia ultimamente, con qualcosa piùdi “un piede negli anni ‘70”, come dicono nel loro sito. Si sente chiaramente che uno dei loro riferimenti maggiori per modernizzare le sonorità da loro amate sono gli Spiritual Beggars, e magari un po’ anche i Witchcraft; quello che però li rende particolarmente gustosi, per quanto ci riguarda, è la combinazione di queste sonorità con una voce che spesso e volentieri ricorda piùgli anni ‘80, una voce che va a graffiare quelle note alte e sporche che di solito sono di competenza street. Provate ad ascoltare, e diteci se non vi viene in mente a tratti un certo Axl Rose. Da tenere d’occhio.

Altra birra, altro palco. Anzi due, perché anche in questo caso dobbiamo dividerci tra due gruppi che ci incuriosiscono. Il loro album d’esordio “Everybody Wants” ci aveva già particolarmente colpito e dal vivo gli Struts non deludono le aspettative. Il gruppo inglese manifesta già confidenza con il palco, non limitandosi a suonare bene, ma mostrando attenzione anche alla forma. Nella loro musica si sentono chiari richiami ai Rolling Stones, ma anche agli Slade, ai Kinks e ai Supergrass: il risultato è un glam rock di stampo inglese che però riesce a fare breccia anche tra le generazioni piùgiovani, grazie ad un suono che ammicca all’alternative rock. Ed infatti tra il pubblico in molti cantavano i loro pezzi, orchestrati da un truccatissimo Luke Spiller.

Mentre il pubblico sculettante si gode lo show dei The Struts, all’inaugurazione del palco principale del Festival gli Halestorm di Lzzy Hale non sono altrettanto convincenti, anzi: sarà per il sole in pieno viso, sarà per il fatto di suonare all’ora di pranzo, sarà per la difficoltà di esibirsi su un palco enorme come quello del Festival Stage, ma la band non realizza tutte le nostre (forse troppo alte) aspettative, deludendo su tutta la linea: gruppo molle, senza mordente, Lzzy scosciatissima ma quasi afona e brani che scivolano via senza lasciare alcun segno. Siamo sicuri si sia trattato di un concerto sfortunato e nato male, anche perché sia su disco che sui video live la band ci aveva sempre ben impressionato e quindi contiamo di andare a rivederli presto, magari in un contesto piùadatto a far emergere le capacità del gruppo, nonché la “bad girl attitude” della bella Lzzy, che oggi, piùche una ribelle rock, ci è sembrata un cucciolo smarrito su un palco molto piùgrande di lei.

I Sixx:A.M. sono un altro dei gruppi piùattesi di oggi, non solo per l’oggettiva qualità dei loro album, ma anche per i nomi coinvolti nel progetto: oltre ovviamente a Nikki Sixx, che qualche concerto in vita sua l’ha fatto, l’attenzione sul palco viene catalizzata da DJ Ashba, con il suo stile chitarristico fresco ed inconfondibile, e da James Michael, uno che ha prodotto artisti di calibro internazionale (dagli Scorpions a Hilary Duff) e che ha pure una magnifica voce. Come detto, le canzoni ci sono, ben bilanciate tra melodia, potenza ed una freschezza data da una produzione assai accattivante ed il look è ben studiato davvero in ogni dettaglio. Quindi, concerto memorabile? Assolutamente no. La macchina non gira. I brani tratti da “This Is Gonna Hurt” e “Modern Vintage” si susseguono senza mai fare breccia: “Rise”, “Prayers For The Damned”, “Stars”… niente. Che siano un prodotto fatto un po’ troppo a tavolino?

Quando, dopo due esibizioni che non ci hanno coinvolto per nulla, ci stiamo convincendo che i nomi nuovi della scena rock americana non siano per nulla in grado di reggere la competizione con i grandi gruppi del passato, ecco arrivare gli Shinedown a spazzare via tutte le nostre amare considerazioni. L’inizio è senza molti cerimoniali: band sul palco, chitarrista con maglia degli Slayer, batterista con quella dei Ghost e Brent Smith (ed il suo orrendo taglio di capelli) con l’iconica immagine del K.O. inflitto da Mohamed Alì a Sonny Liston stampata sulla t-shirt, per ricordare la recente scomparsa del grande campione. “Asking for It”, “Fly From The Inside” e “Diamond Eyes” sono suonate in maniera impeccabile, ma senza il minimo contatto col pubblico. Poi qualcosa cambia. Brent comincia a parlare e poi scende in mezzo alla gente per rendere piùchiaro che gli Shinedown hanno bisogno della partecipazione della folla per fare esplodere la magia. E il pubblico risponde: ad ogni suo comando, tutti saltano sollevando nuvoloni di polvere, battono le mani e soprattutto cantano, e tanto! Da lì in poi il concerto è un continuo crescere. Anche coloro che non amano le loro sonorità rock da terzo millennio (per piacere, non chiamiamolo new grunge!) non hanno potuto fare altro che riconoscere la caratura della band. La scaletta alterna pezzi di grande impatto e potenza (“Enemies”, “Devour”) a ballad d’effetto (“I’ll Follow You”, ”Second Chance”). Lo spettacolo si conclude con la riuscitissima e commovente versione acustica di “Simple Man” dei Lynyrd Skynyrd e con l’ultimo cazzotto ben assestato sulle note di “ Sound Of Madness”. Point, game, set: una delle performance migliori di questo festival. L’unica nota negativa: troppe sequenze registrate, francamente non così necessarie per la buona riuscita dello show.

Tra il preascolto del nuovo album “The Last Stand” e un’intervista in compagnia dei simpatici Sabaton (headliner del sabato, ma presenti già da oggi al Festival per promuovere appunto il loro nuovo lavoro in studio, in uscita ad agosto), riusciamo anche a seguire l’esibizione degli svedesi Graveyard, i quali però non ce la fanno proprio a ricreare dal vivo la magia che impregna i loro album. Il loro vintage hard blues “bucolico” ricco di richiami all’era hippy, evidenti anche dalla scenografia e dal look della band, è forse poco adatto all’atmosfera caciarona tipica di un grande festival all’aperto e finisce con l’annoiarci un po’: così a metà set preferiamo spostarci allo Sweden Stage, per dedicare le nostre attenzioni ai piùcoinvolgenti L.A. Guns. Rispetto alla loro recentissima calata in Italia (qui potete leggere il report della data di Vercelli), Phil Lewis e soci sembrano decisamente piùa loro agio e caricati a mille dal fatto di suonare davanti a un pubblico molto numeroso e partecipe: la scaletta è praticamente la stessa dello scorso mese, compresa l’evitabile riproposizione di “Purple Rain” cantata dal chitarrista Michael Grant, ma la band è davvero in palla e i pezzi ne guadagnano in tiro e potenza: “Sex Action”, “One More Reason”, “Rip And Tear” sono pugni in pieno viso e le piùtranquille “Over The Edge” e “The Ballad Of Jayne” scaldano i cuori dei numerosi e variopinti glamsters presenti sotto il palco in questa splendido e assolato pomeriggio svedese. Il sorriso soddisfatto stampato sulla faccia di Phil a fine concerto vale piùdi ogni altra considerazione.

Gli Slayer, dal canto loro, fanno il solito compitino: scaletta senza sorprese e ottima prestazione di tutto il gruppo (a parte i soliti assoli raffazzonati di Kerry King, ma questa è una opinione personale). Sono ormai un po’ di anni che la band di Tom Araya suona col pilota automatico: sempre di qualità , sia chiaro, ma sempre lo stesso, indipendentemente dalla reazione del pubblico (invero piuttosto freddo, come d’abitudine da queste parti) e senza dare la benché minima idea che ci stiano mettendo davvero passione in quello che stanno facendo. Certo che un finale di show con “Raining Blood”, “South Of Heaven” e “Angel Of Death” (praticamente la storia del thrash metal) sono in pochi ancora oggi a poterselo permettere.

Mentre Erasmo, avendoli già visti a Bologna la settimana precedente, lascia da parte i Megadeth, per andarsi a vedere i Vanilla Fudge, io non ho nessun intenzione di perdermi il ritorno della band di Dave Mustaine, che mi hanno descritto come rivitalizzata dall’ingresso in line-up dell’ex-Angra Kiko Loureiro. Effettivamente la presenza del valido chitarrista brasiliano si sente eccome e ne beneficiano non solo i brani del nuovo dirompente album “Dystopia” (ben cinque i pezzi presentati), ma anche i grandi classici del gruppo, con i quali le nuove canzoni si integrano perfettamente in una scaletta dal tiro micidiale: “Hangar 18”, “Wake Up Dead” e “In My Darkest Hour” aprono lo show come meglio non si potrebbe ed anche la voce di Dave (seppure non certo ai livelli, peraltro mai trascendentali, di una volta) sembra migliorata rispetto alle ultime volte che abbiamo avuto occasione di incrociarlo live. Le eventuali riserve sulla voce (o, meglio, sul ringhio incazzoso) di Mustaine vengono comunque spazzate via dinanzi alle sue immutate capacità chitarristiche, specie quando dà vita insieme al neo entrato Loureiro a quegli assoli tecnici e iperveloci che costituiscono il trademark della band. “She Wolf”, “Sweating Bullets”, la nuova “The Threat Is Real”, le piùcadenzate “Trust” e “A Tout Le Monde” non lasciano scampo, prima della devastante title-track del nuovo album e di quella “Symphony Of Destruction” sulla quale il pubblico si scatena col consueto coro “Megadeth-Megadeth”. Il finale è come sempre rappresentato dalle terremotanti note di “Peace Sells”, con lo storico intro di basso di Dave Ellefson e l’apparizione sul palco della mascotte Vic Rattlehead, e dal cavallo di battaglia “Holy Wars”, dai testi purtroppo sempre piùattuali, nonostante sia stata composta quasi vent’anni fa. “You were great, we were Megadeth” è il consueto commiato della band, ma questa sera “Great” è stata sicuramente l’esibizione di Dave Mustaine e dei suoi pards.

Sì, ma i Vanilla Fudge?, direte voi. Un pezzo di storia della musica americana è presente questa sera sullo Sweden Stage, con tre membri originali del gruppo che esordì quarantanove(!) anni fa (Mark Stein, Vince Martell e Carmine Appice; Tim Bogert è stato sostituito da Pete Bremy) e… beh, che dire: ognuno si augurerebbe di arrivare a settant’anni in forma come loro. Per Stein ed Appice in particolare sembra che il tempo si sia fermato: il primo sfodera ancora una voce eccezionale e si dimena sull’Hammond come un ragazzino; il secondo pare ci tenga a sottolineare che due o tre cose le aveva insegnate lui ad un certo John Bonham. Non dimentichiamoci che nel 1968 infatti i Led Zeppelin, nel loro primo tour americano, aprirono proprio per i Fudge! Il gruppo presenta i loro classici, vale a dire una pletora di cover (“Break On Through (To The Other Side)”, “Gimme Some Lovin’”, “Dazed And Confused”, “Shotgun”,” You Keep Me Hangin’ On”) riarrangiate alla loro maniera, tra psichedelia, prog e una sorta di proto-heavy. La loro prestazione sa un po’ di amarcord, è innegabile. Ma la gioia di suonare che ognuno di loro trasuda è contagiosa. Emozionanti.

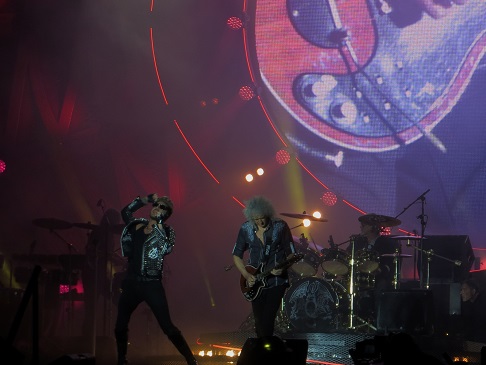

E si arriva così al momento forse piùatteso del Festival: i Queen + Adam Lambert stanno per salire sul palco principale. È innegabile: vedere lo stage principale coperto da quell’enorme telo con lo stemma dei Queen non può lasciare indifferenti. Sì, non c’è Freddie, lo sappiamo. Sì, John Deacon non è lì a suonare il basso. Ma c’è Brian May ed il suo suono di chitarra, e c’è anche Roger Taylor, la sua batteria e la sua voce. E ci sono le loro canzoni, e non è poco. Lo spettacolo che presentano non è un vero concerto; è piùuna celebrazione del mito Queen e del compianto Freddie Mercury. I grandi classici del gruppo si susseguono rapidamente (in molti casi in “formato ridotto” strofa-ritornello-assolo), accompagnate da uno spettacolo di luci ed immagini sui megaschermi che danno quasi un tocco da Broadway al tutto. Lambert è, per chi scrive, eccezionale. Il suo ruolo non è quello di fare il clone di Mercury (non è un Arnel Pineda con i Journey, per intenderci), ma deve interpretare dei veri e propri classici senza snaturarli. Deve portare sul palco quella teatralità ostentata, appariscente ed equivoca tipica dei Queen, conscio però che il suo ruolo è quello di comprimario del duo May-Taylor. E ci riesce benissimo, tra cambi di costumi, siparietti con pubblico e band, e con una voce che è davvero impressionante. Lo spettacolo riserva momenti celebrativi per i due membri storici della band: particolarmente toccante l’interpretazione di ”Love Of My Life” da parte di Brian May, a cui si unisce nel finale, in immagini e voce, sua maestà Mercury. E lì c’è poco da fare: la pelle d’oca è incontrollabile, così come quando sugli schermi appare l’immagine di David Bowie durante “Under Pressure”. Trascurabile “Last Horizon”, con annesso assolo del chitarrista-astrofisico in versione “ascensione”, davvero troppo lungo e neanche particolarmente ispirato. Due ore comunque volano via senza accorgersene ed è inutile stare ad elencarvi la scaletta: alla fine si pensa piùai brani che non hanno suonato, ma, man mano che li si elenca, ci si rende conto che sarebbero state necessarie almeno altre due-tre ore per poterle includere tutte. Non possiamo non citare però i brividi lungo la schiena che ci hanno dato le note di “Somebody To Love”, “Don’t Stop Me Now” e soprattutto “Bohemian Rhapsody”, nonché la soddisfazione di aver celebrato la grandezza di un gruppo assolutamente unico ed inimitabile, con uno show forse un po’ kitsch agli occhi di qualcuno, ma sicuramente godibile.

La giornata però non è ancora finita, perché sul Lemmy Stage sta per salire King Diamond. L’abbinamento con lo spettacolo dei Queen appena visto può sembrare quantomeno azzardato, ma nell’atmosfera del Festival non risulta così stridente. Pur non amando completamente la sua produzione solista post Mercyful Fate ed avanzando piùdi una riserva sul suo stile di canto ossessivamente virato sulle tonalità in falsetto, alla lunga davvero insopportabili, dobbiamo ammettere che il suo spettacolo sia stato davvero eccellente. Dopo i primi sei brani, tra cui gli inattesi e graditissimi classici dei Mercyful Fate “Melissa” e “Come To The Sabbath”, il concerto è stato incentrato sulla riproposizione completa del concept album “Abigail”: musicalmente il gruppo è impressionante quanto a potenza e precisione chirurgica (su tutti Andy La Rocque col suo gusto chitarristico sopraffino ed il valente bassista Pontus Egberg, già nei Poodles e visto di recente anche con i Treat), ed un grande plauso va anche a chi ha curato i suoni, veramente eccellenti. King, dal canto suo, canta e recita, sfruttando una scenografia molto teatrale, che sembra fatta apposta per catapultarci all’interno delle atmosfere gotiche di un classico film dell’orrore degli anni ’60, con tanto di scalinate, balaustre, mostruosi gargoyle, corvi impagliati, enormi croci rovesciate al lato del palco, pentacoli, raffigurazioni di Satana e del Cristo in croce e chi piùne ha piùne metta. Tra le comparse, da citare la presenza on stage della moglie di King, talmente convincente nei panni della donna in pena da richiamare alla nostra memoria quella Barbara Steele, attrice icona degli appassionati di horror movie. Uno spettacolo eccellente che, nonostante il genere proposto non sia proprio pane per i nostri denti, ci ha tenuti davanti al palco fino alla fine nonostante il freddo davvero pungente della notte svedese.

Venerdì, 10 Giugno

Il gelo della notte precedente si rivelerà purtroppo solo una premessa di quello che patiremo a breve durante i primi concerti della giornata odierna.

Ma andiamo con ordine: dopo un breve salto a dare un occhiata agli Epica, piùche altro per portare i nostri omaggi alla bella Simone Simons dai capelli ramati e la pelle di luna (unica a poter contendere lo scettro di Miss SRF 2016 ad Elize Ryd, anche se dobbiamo comunque dire che la piùstagionata Lita Ford si mantiene su ottimi livelli, almeno fisicamente), riteniamo piùinteressante dirigerci verso lo Sweden Stage dove si esibisce una delle band storiche del panorama rock svedese, e cioè i 220 Volt. Il gruppo dei due chitarristi Mats Karlsson e Thomas Drevin, nonostante l’orario, ci dà dentro con gusto presentando il loro hard rock melodico di gran classe ed al contempo di grande impatto, con una set list che bilancia la produzione piùrecente (l’ottimo “Walking In Starlight”) con quella degli anni ‘80 (“Eye To Eye”, “I’m On Fire”). La band, nonostante non suoni molto in giro, è solida anche se, oltre al bassista Mats “Vasse” Vassfjord dei Grand Design (unitosi al gruppo solo un paio di mesi fa) anche il cantante oggi è un ospite. Ma che ospite: Matti Alfonzetti! Vederlo seguire i testi su di un tablet non è particolarmente piacevole, ma la sua voce sembra dare una marcia in piùa tutto il gruppo. Purtroppo, ad un paio di canzoni dal termine della loro esibizione, si scatena un vero e proprio temporale, che ci costringe a trovare riparo da un vento che quasi ci sposta e da una pioggia ghiacciata che ci colpisce orizzontalmente.

Dopo esserci messi al sicuro sotto un tendone ed aver iniziato a bere per scaldarci, il cielo decide di dare tregua per un attimo e decidiamo così di separare momentaneamente le nostre strade: mentre io resto sotto al tendone in attesa della RockKlassiker All Stars, Erasmo sceglie di andare a vedere parte dello spettacolo di Dan Reed Network. Il loro funk melodico a forte tinte ottantiane scuote anche i sederi piùpesanti, e loro sono davvero in splendida forma: Brion James dà l’impressione di divertirsi come un matto alla chitarra, così come Melvin Brannon al basso, ed ovviamente lo spettacolo ci guadagna. Lo show è quasi tutto incentrato sulla triade vincente “Dan Reed Network”,“The Heat” e “Slam”, tenendo per il finale ovviamente “Ritual” e “Get To You”. Niente di meglio per scaldare un po’ l’ambiente.

Sotto il tendone intanto hanno preso posizione i componenti della RockKlassiker All Stars, come ogni anno pronti a riproporre il loro divertente e coinvolgente show, nel quale importanti musicisti della scena locale si cimentano nel riproporre i grandi classici dell’hard rock mondiale per la gioia del sempre numeroso pubblico presente. Della band, messa in piedi qualche anno fa dalla stazione radio RockKlassiker, fanno stabilmente parte Ian Haugland e Mic Michaeli degli Europe, Pontus Norgren di Talisman/Hammerfall ed i fratelli Bosse e Adde Lindmark dei Dalton: ad essi, di anno in anno, si viene ad affiancare una serie di ospiti speciali (nelle scorse edizioni abbiamo visto alternarsi sul palco gente del calibro di Jeff Scott Soto, Mikkey Dee dei Motörhead, Jocke Berg e Vic Zino degli Hardcore Supertar, Darren Wharton dei Dare e Nathan James degli Inglorious, giusto per nominarne alcuni). Cosi tra una “Crazy Train” e una “Living After Midnight” (quest’ultima con il sempre affabile Ian Haugland dietro al microfono), su “Rock You Like A Hurricane” fa il suo ingresso in scena Rob Marcello dei Danger Danger alla chitarra, prima che l’altro ospite, Nicke Borg dei Backyard Babies, imbracci a sorpresa l’acustica e ci delizi con una trascinante versione di “Ring Of Fire” di Johnny Cash, prima di riuscire a far scendere piùdi una lacrimuccia con “Every Rose Has Its Torn”, cantata davvero da tutto il tendone. Per la conclusiva “I Love It Loud”, come da prassi, i musicisti vengono raggiunti sul palco da tutto lo staff della radio, che allieta il pubblico con ripetuti lanci di magliette e altri gadget marchiati RockKlassiker. Divertimento garantito.

Giusto il tempo di asciugarci un attimo ed evitare l’ennesimo scroscio di pioggia, ed arriva il momento dei Loudness: premesso che buona parte della gente che ormai andiamo a veder suonare è piùvicina all’età dei nostri padri che alla nostra, e va bene (anche quando cantano “I’m Eighteen”, avendo sulle spalle mezzo secolo in più- cit. Erasmo Castellani), però i quattro giapponesi risultano davvero ridicoli con il loro abbigliamento da teenager. Il look della band è davvero imbarazzante: il guitar hero Akira Takasaki si presenta con un berrettino da baseball portato alla rovescia sopra i capelli tinti di biondo e con pantaloni al ginocchio, il cantante Minoru Niihara con una coppola e il gilet borchiato e il bassista Masayoshi Yamashita (che tra l’altro dimostra un ottantina d’anni pur essendo solo del 1961!) praticamente in tuta. L’unico a salvarsi è il batterista, peraltro unico membro non originale della band, con un paio di baffoni confuciani ed il codino. Nonostante lo shock visivo, il concerto sembra partire bene, con la proposizione di brani quali “Crazy Nights”, “Like Hell” e” Heavy Chains” tratte dal loro classico “Thunder in the East”: il gruppo fa il suo dovere e Akira suona preciso e veloce; peccato solo che dalla quarta canzone in poi la band preferisca dare spazio alla produzione piùrecente, non certo all’altezza del loro passato. La situazione migliora un po’ verso la fine con “Crazy Doctor” e “S.D.I.” ma resta la sensazione di un concerto riuscito solo a metà . Da sottolineare la curiosa presenza sul palco di bicchieri di thè caldo (!), al posto delle piùcanoniche birre d’ordinanza: va bene che non sono piùgli anni degli eccessi sfrenati, ma insomma”…

Da una band per nostalgici ad un’altra: contemporaneamente ai Loudness, stanno suonando gli Hawkwind, i quali, pur esibendosi sul Lemmy Stage, riescono nell’impresa di non inserire in scaletta quella “Motorhead” che ci sarebbe stata benissimo per ricordare il loro leggendario ex bassista (Ian Kilmister fece infatti parte della band britannica dal 1972 al 1975, prima di venirne paradossalmente cacciato dopo essere stato arrestato per possesso di anfetamine: il resto è storia). Il gruppo guidato dall’unico superstite della formazione originale, l’ormai settantacinquenne Dave Brock, propone il suo Space Rock fortemente psichedelico davanti ad un pubblico non particolarmente numeroso e tendenzialmente sonnacchioso, e non sembra nemmeno particolarmente interessato a svegliarlo. Gli unici brano nei quali la band ci mette un po’ di palle sono “Shot Down In The Night” e la conclusiva “Silver Machine”, ma per il resto il loro show scivola via senza lasciare traccia.

Fortunatamente non tutti i vecchietti sfigurano rispetto al loro passato: infatti, un certo Glenn Hughes offre la consueta prestazione spaventosa. Ad accompagnarlo, oltre al batterista Pontus Engborg, non c’è piùpurtroppo Doug Aldrich, entrato in pianta stabile nei Dead Daisies e rimpiazzato da un altro chitarrista di livello come Søren Andersen (col quale “The Voice Of Rock” sta registrando proprio in Svezia un nuovo album). Il concerto ripercorre l’intera carriera di Hughes, toccando Trapeze (“Medusa”, “Touch My Life”), Hughes/Thrall (“Muscle and Blood”), Black Country Communion (“One Last Soul” e “Black Country”), e tanto Purple (oltre all’opener “Stormbringer” e la conclusiva” Burn”, che da sole varrebbero l’intero concerto, vengono proposte anche la meravigliosa “Sail Away” e una “Mistreated” forse un po’ troppo urlata). I pezzi tratti dalla sua carriera solista si limitano ad estratti dal solo “Soul Mover”, ma va benissimo così. È impressionante come una vita di eccessi come quella di Glenn non ne abbia intaccato la voce, unica nel panorama attuale a riuscire a mettere insieme potenza, estensione e “groove”. Lo spettacolo è stato davvero magnetico, tanto che chi di noi nei piani iniziali aveva previsto di spostarsi negli ultimi venti minuti per andarsi a vedere i Monster Truck, se ne è dimenticato. Unica pecca forse l’eccessiva libertà che Andersen si prende nel reinterpretare i grandi classici del passato, anche se, per il nostro Erasmo, su “Mistreated”, come già accennato, è Glenn quello che… maltratta, vista l’eccessiva aggressività che esprime con la sua voce. Ma sono critiche che lasciano il tempo che trovano, di fronte ad un’esibizione che ha convinto praticamente tutti.

Decidiamo di dare una chance anche a Lita Ford, già intravista nel primo pomeriggio allo stand dello Sweden Rock Magazine, impegnata con la presentazione della sua biografia in uscita intitolata ”Living Like A Runaway”: l’unica volta che avevamo incrociato Lita, una decina di anni fa ad un Gods Of Metal in quel di Monza, non ci aveva lasciato esattamente una buonissima impressione. La biondissima ex-Runaway per questo tour si circonda di una band di tutto rispetto, tra le cui fila spicca il batterista Bobby Rock, già con Vinnie Vincent e Nelson. Nonostante ciò, la nostra Carmelita riesce a fare colpo solo grazie al suo fisico ancora prorompente, a fatica contenuto dal suo completo di pelle nera. A livello vocale purtroppo non ci siamo nemmeno questa volta, le stecche sono evidenti e neanche la proposizione di “Bitch Is Back” di Elton John o di “Cherry Bomb” della sua vecchia band riesce a sollevare le sorti dello show: un pochino meglio vanno le cose con la sensuale “Back To The Cave” o con “Close My Eyes Forever” (con le parti di Ozzy interpretate, per la verità senza troppo mordente, dal chitarrista Patrick Kennison), prima che sulle note di “Kiss Me Deadly” cali il sipario su una prestazione non certo indimenticabile.

Fortunatamente ci pensano i Foreigner a riportarci a livelli altissimi: come abbiamo già avuto modo di constatare tutte le precedenti volte che li abbiamo visti dal vivo, il gruppo è una garanzia, grazie ad una scaletta composta da una serie di hit invincibili che pochi altri possono vantare, come “Double Vision”, “Cold As Ice”, “Urgent”, “Juke Box Hero” e “Hot Blooded”; una sfilza di successi suonati magistralmente da una band che di originale ha -è vero- il solo Mick Jones, ma che è composta da grandi professionisti, tra cui spiccano, e non solo per fama, uno scatenato Jeff Pilson (ex Dokken) al basso e Chris Frazier (ex Whitesnake, tra gli altri) alla batteria. Kelly Hansen merita un capitolo a parte: dotato di una voce assolutamente stratosferica, sembra ancora un ragazzino nonostante le ormai cinquantacinque primavere sulle spalle e non si fa minimamente intimorire dal -fortunatamente breve- ultimo acquazzone della giornata, passando buona parte del concerto sul punto piùavanzato della passerella, interagendo continuamente col pubblico e scendendo anche a cantare in mezzo alla gente entusiasta. La prestazione del gruppo è assolutamente impeccabile e coinvolgente, specialmente quando il nostro novello Dorian Gray, introducendo “I Want To Know What Love Is”, invita tutti ad abbracciare la persona a sé vicina, convincendo anche gli headbangers piùoltranzisti ad intonarne il memorabile coro: fantastico. Perfino il consueto -e solitamente tediosissimo- assolo di batteria risulta alla fine gradevole, grazie alla brillante idea di Frazier di versare acqua sul rullante, offrendo quell’effetto che subito, per associazione, ci porta a pensare agli anni ‘80, alle spalline, ai capelli cotonati ed ai costumi sgambatissimi: ah, che meraviglia! Sicuramente una delle prestazioni top dell’intera manifestazione, nonostante la scaletta troppo corta (solo dieci i brani presentati alla fine).

Gli Hellacopters hanno volutamente scelto lo Sweden Rock Festival per il loro ritorno sulle scene dopo lo scioglimento del 2007: la band si è infatti riunita in formazione originale, con l’aggiunta del pianista Anders Lindström, entrato successivamente, per celebrare il ventennale dalla pubblicazione dell’album d’esordio “Supershitty to the Max!”. L’attesa nell’aria è palpabile di fronte al palco sul quale campeggia il backdrop con il classico logo del gruppo e, non appena salgono sul palco Nicke, Dregen e il resto della band, il delirio la fa da padrone: i cinque filano dritti come un treno, senza la minima interazione con il pubblico, proponendo la loro miscela ricca di ottani di garage rock, detroit sound e punk, tipica dei loro esordi. Chi, come noi, si aspettava qualche brano della loro seconda fase di carriera (quella caratterizzata dai suoni piùvicini all’hard rock anni ‘70 e, per alcuni, da una maggiore commercializzazione del sound) rimane in parte deluso: la scaletta è incentrata quasi esclusivamente sulla riproposizione pressoché integrale del loro primo album piùalcune tracks tratte dagli EP degli esordi e l’inedita “My Mephistophelean Creed” (risalente anch’essa al 1997 ma pubblicata come singolo solo una settimana fa, proprio per celebrare il ritorno sulle scene della band). La chiusura sulle note di “(Gonna Get Some Action) Now!” certifica i connotati dell’unicità dell’evento appena concluso: i padri putativi del Rock ‘n’ Roll revival scandinavo degli anni ‘90 ci salutano in questa forma forse per l’ultima volta, a meno di rivederci tra qualche anno per il prossimo anniversario della loro carriera.

Mentre la maggioranza dei presenti al Festival si sta godendo l’esibizione degli Hellacopters, chi non riesce proprio ad appassionarsi alle loro sonorità grezze e basilari preferisce rivolgere le sue attenzioni al power metal dei Gamma Ray, nei quali il buon Kai Hansen si affida ormai alla voce dell’illustre sconosciuto Frank Beck per raggiungere quelle note sulle quali non riesce proprio piùad arrivare: Frank deve essere davvero una persona squisita a livello umano, perché altrimenti non si spiegherebbe la sua presenza dietro al microfono, visto che non è né un grande mattatore, né tantomeno un mostro di bravura. Detto ciò, il concerto è comunque piacevole, la gente canta e si lancia nei necessari headbanging, nel corso di una scaletta che va a pescare un po’ da tutta la produzione della band, compresa la consueta riproposizione di “I Want Out” degli Helloween. Rispetto alle set list del Gods Of Metal o della data di Bologna di qualche giorno fa, ci sono però un paio di pezzi in più, tra cui uno strepitoso medley che vede la riproposizione della leggendaria “Ride The Sky”, intrecciata con “Rebellion In Dreamland”, “Heavy Metal Universe” e “Somewhere Out in Space”. Ma se musicalmente il gruppo funziona a meraviglia, le evidenti lacune vocali di Frank rovinano un po’ il risultato finale.

Headliner di questa terza giornata sono i Twisted Sister, che tornano al Festival dopo quattro anni di assenza. La band di Dee Snider, dopo aver deriso quei gruppi che continuano ad andare avanti nonostante non siano piùin formazione originale, si ritrova ad affrontare il proprio tour d’addio “Forty And Fuck It!” con Mike “prezzemolo” Portnoy al posto del compianto A.J. Pero, morto poco dopo le infelici frasi del cantante (menagramo!). Jay Jay French e soci si presentano in forma con il tradizionale attacco di “What You Don’t Know (Sure Can Hurt You)” e “The Kids Are Back”, ma a questo giro sembrano mancare di presa: ricordo che l’ultima volta che li vidi qui a Sölvesborg furono coinvolgenti come non mai, con un Dee Snider scatenato e capace di far alzare e saltare tutti quanti, compreso chi si stava attardando a gustarsi un piatto di pasta mentre il gruppo suonava. Invece questa sera è palpabile il distacco tra pubblico e band: alcuni accusano almeno parzialmente il drumming di Portnoy, a dir loro sopra le righe e inadatto al sound dei Twisted Sister, anche se francamente a noi sembra che sia proprio lui quello che piùsi diverte sul palco. Il resto del gruppo suona invece con professionalità , ma sembra mettere zero passione in quello che sta facendo: nemmeno gli inni “I Wanna Rock” e “We’re Not Gonna Take It” riescono purtroppo a trascinarci piùdi tanto e l’unico momento davvero toccante è la dedica di “The Price” al povero A.J. Pero e a tutti gli amici che non ci sono più. Dopo un siparietto durante il quale Dee celebra la Swedish Fika (che non è quello che pensate voi, bensì il rito svedese della pausa caffè), la band ci saluta sulle note della consueta “It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)” degli Stones, prima di ritirarsi dietro al palco in attesa di essere richiamata per gli encores di rito.

Encores che, vista la prestazione non certo irresistibile, preferiamo evitare per poterci invece concedere l’opportunità di dedicare qualche minuto in piùai Grand Slam. Occasione da non perdere, anche perché dubitiamo di riuscire ad avere in futuro molte altre possibilità di rivedere dal vivo questa band, nata dalle ceneri dei Thin Lizzy, ma condannata all’oblio dalla morte prematura del suo fondatore Phil Lynott, senza aver mai pubblicato nessun album negli anni in cui era attiva. Della formazione di allora rimangono i soli Lauren Archer (ex Stampede) alla chitarra e Mark Stanway (da anni nei Magnum) alle tastiere, ma sul palco ci sono musicisti del calibro di Mickey Barker (anche lui ex-Magnum) alla batteria, Neil Murray (Whitesnake, Gary Moore) al basso e della voce dei neo riformati Snakes in Paradise, ossia lo svedese Stefan Berggren. Una formazione di comprovata esperienza, anche se poco abituata a suonare spesso insieme, tanto che a volte c’è qualche peccato di coordinazione, ben mascherato comunque dalla professionalità dei musicisti. Lo show ci dà la possibilità di ascoltare, oltre ai pezzi dei Grand Slam (tra cui la meravigliosa “Dedication”), anche successi di Thin Lizzy (“Sarah”, “Cold Sweat”, “Whiskey in the Jar”), Gary Moore (“Parisienne Walkways” e “Back On The Streets”) e Whitesnake (“Ready An’ Willing”), rendendo il concerto davvero emozionante e piacevole. Scelta premiata quindi, in attesa dell’ultimo act della giornata.

Tocca infatti a Tobias Sammet ed ai suoi Avantasia far calare il sipario sul terzo giorno di Festival: riuscire a prendere una posizione accettabile per poter seguire il concerto si rivela un’impresa assai ardua a causa di un pubblico davvero numerosissimo. Il palco è molto teatrale così come per King Diamond, ed anche in questo caso è quasi necessario per rendere giustizia alla musica e ai numerosi ospiti che calcheranno il palco. I suoni, stranamente, non sono il massimo, ed a volte è difficile distinguere gli strumenti. Ma le voci si sentono eccome: Ronnie Atkins (“Invoke The Machine”), Michael Kiske (“Reach Out For The Light”) ed Eric Martin (“Dying For An Angel”) duettano con Sammet e mantengono vivace uno show, la cui set list va a pescare i brani soprattutto dal disco d’esordio, da “The Scarecrow” e dal piùrecente “Ghostlights”. Il mitico Bob Catley, con la sua immancabile giacca turchese, sembra salito sul palco per prendersi una pausa da una serata in compagnia di amici a bere buon vino, ma compensa le debolezze della sua voce (ed un microfono che fa le bizze) con carisma e presenza inimitabili. Amanda Sommerville, impegnata a fare i cori per tutto il concerto, si ritaglia una parte da protagonista nel finale, sfoggiando una delle voci piùbelle della serata. Una delle piùbelle perché, fuori concorso, c’è quella di Jørn Lande, incredibilmente piùpotente di tutte le altre, compreso un certo Kiske: non sarà di bella presenza, e certo ci saranno tanti frontman migliori di lui in giro, ma quando apre la bocca mette tutti in fila, come per esempio su “Promised Land”. La sera si fa sempre piùgelida, ed anche il pubblico si “raffredda” un po’, tanto da indispettire uno stizzito Sammet che accusa il pubblico di essere “piùbelga (?) che svedese”. Non sappiamo se a causa di ciò, ma il concerto termina in scemando, senza che venga eseguita “Sign Of The Cross”, con sommo dispiacere dei più.

Sabato, 11 Giugno

E arriviamo così all’ultimo giorno. L’idea iniziale di andare a dare un’occhiata ai giovani street glam rockers norvegesi Niterain viene miseramente abbandonata in favore di un paio d’ore di sonno in più: come ogni anno, tre giorni di festival, poche ore di sonno e litri di birra ingurgitati cominciano a lasciare il segno, quindi ci alziamo un po’ piùtardi e arriviamo sul sito del Festival giusto in tempo per cercare conforto nei tendoni dove vendono dischi. Lo shopping, come ci insegnano le donne, è sempre un’ottima panacea a tutti i mali.

Il primo gruppo che ci accingiamo a seguire oggi è pertanto quello dei Winery Dogs. Dando un’occhiata al pubblico, ci rendiamo conto che siamo tutti un po’ sulla stessa barca; ed anche i tre sul palco se ne accorgono: compito ingrato il loro, quello di dover svegliare i reduci di tre giorni di festival! Ed infatti l’inizio è un po’ sottotono rispetto alle altre volte che avevamo visto dal vivo la band, non aiutata nemmeno dal fatto di dover gestire in tre il palco principale, piuttosto dispersivo. Dopo tre o quattro brani, finalmente l’atmosfera si scalda sulle note di “How Long”, e tutto comincia a girare meglio. Riche Kotzen, Billy Sheehan e Mike Portnoy sono tre mostri, musicalmente parlando, e ce lo dimostrano anche oggi presentando il loro hard retro rock sempre fresco ed originale, nel quale i nostri si trovano con una facilità disarmante anche nelle improvvisazioni. Il gruppo decide di presentare in egual misura brani provenienti da entrambi gli album, concentrando però nel finale i brani del magnifico esordio del 2013: “I’m No Angel”, “Desire” ed “Elevate” sono proprio quello che ci vuole per iniziare al meglio la giornata: ottima sveglia!

Né i The Hooters né tanto meno i Finntroll riescono a svegliarci definitivamente dal nostro torpore, così dobbiamo aspettare il concerto di Steve Vai per cercare di ricaricare un po’ le batterie: il chitarrista di origine italiana celebra quest’anno in tour il venticinquesimo anniversario del suo capolavoro “Passion And Warfare” e, dovendo suonare un set ridotto ed all’interno di un festival, decide per l’occasione di limitare i brani tratti da quel disco e di infarcire la scaletta con brani piùadatti anche ad un pubblico “profano”. La scelta è vincente: quello che Stefanino nostro riesce a fare con -e alla sua- chitarra ed i suoni che riesce a tirare fuori da quelle sei (anzi, sette) corde sono un’attrazione per gli occhi e per le orecchie di chiunque, anche per chi non è proprio un appassionato della sua musica. Brani come “Tender Surrender”, “Liberty” e “Whispering A Prayer” sono un vero balsamo per i nostri padiglioni auricolari messi a dura prova da tre giorni consecutivi di concerti. E quando arriva, quasi in chiusura, la clamorosa “For The Love Of God” non ce n’è piùper nessuno: tutti a casa.

Chi ieri era rimasto parzialmente deluso dallo show degli Hellacopters ha oggi l’occasione di rifarsi e di godere con gli Imperial State Electric, la band guidata da Nicke Andersson che ne ha in un certo senso raccolto il testimone dell’ultimo periodo: qui infatti, piùche sui sentieri degli MC5 e del garage rock, siamo piùvicini alla tradizione rock anni ‘70 che vede i primi KISS come principale fonte di ispirazione della band; le influenze dei quattro mascherati sono tanto marcate nel sound della band, quanto quelle (ovvie) degli Stones e quelle un po’ meno evidenti dei Thin Lizzy e di band quali Cheap Trick e Starz. La band sembra compatta ed il pubblico di casa partecipa con calore: il loro rock‘n’roll scandinavo si digerisce facilmente, specie se suonato bene e con tanta melodia come in questo caso. Tra i brani dell’ultimo “Honk Machine” (“Let Me Throw My Life Away”, ”Anywhere Loud”) e una cover di “The Rocker” dei Lizzies, il concerto scorre che è un piacere, fino a che ad un certo punto fa addirittura la sua apparizione a sorpresa sul palco Dregen a duettare alla chitarra col vecchio sodale Nicke, mentre il bassista Dolf de Borst (anche nei Datsuns) cede il suo strumento al chitarrista Tobias Egge e passa con disinvoltura al microfono. Nel finale, dopo una “Black Diamond” della quale viene solo accennato l’arpeggio iniziale, c’è spazio per una serie di cover che tributano gli eroi del passato della band: “C’mon And Love Me” (KISS), “Fortunate Son” (Creedence Clearwater Revival) e “Born To Be Wild” (Steppenwolf). Una gradevole conferma.

Nel frattempo, sul Lemmy Stage si stanno esibendo i maestosi Symphony X, autori di uno dei migliori album metal dello scorso anno, quell’“Underworld” che ha ricevuto consensi un po’ in tutto il mondo e che oggi viene riproposto per intero, compresa l’intensissima “Without You”. La voce di Russell Allen è al solito eccezionale: tutto il gruppo in realtà sembra davvero in forma (e nel caso di Russel Allen questo si intende anche fisicamente, visto che risulta molto piùasciutto! Non si può dire lo stesso per il sempre piùimponente Michael Romeo) ed anche il rapporto con il pubblico è bello caldo. Nel finale c’è spazio anche per alcuni classici della band, tratti da quei capolavori di prog neoclassico intitolati “Divine Wings Of Tragedy” (“Out Of The Ashes” e “Sea Of Lies”) e “Paradise Lost” (“ Set the World on Fire”), prima che la chiusura definitiva venga affidata alla nuova e affascinante “Legend”. Promossi a pieni voti.

Giusto il tempo di raccattare un po’ di amici con cui farsi un paio di birre insieme ed è tempo di lanciarsi sotto il palco principale per un’ora e mezza di pura e sana ignoranza teutonica con Udo Dirkschneider, che per l’occasione presenta un set interamente incentrato sul suo periodo Accept. Quello che segue è una sorta di greatest hits che richiede appunto tre cose per essere goduto appieno: birra, amici e voglia di lasciarsi prendere dai ritmi cadenzati delle loro canzoni. È una vera festa partecipare ai ritornelli di brani come “London Leatherboys”, “Midnight Mover”, “Up To The Limit” e “Losers And Winners”. Gli encores portano la temperatura a livello di ebollizione con “Metal Heart”, “Fast As A Shark” e “Balls To The Wall”, prima che sulla conclusiva “Burning” il palco vada letteralmente in fiamme, grazie ai calibrati giochi pirotecnici. Il vecchio Udo, accompagnato da una formazione di tutto rispetto che comprende anche suo figlio Sven alla batteria, sa ancora il fatto suo: il palpabile divertimento provato dal gruppo sul palco è davvero contagioso e rende il concerto assolutamente vincente, tanto che, alla fine, sulle note di “My Way” che accompagnano la band fuori dal palco, i sorrisi sono stampati su tante facce sudate, comprese le nostre.

Sono quasi le 21 ed arriva il momento della decisione piùsofferta: esattamente alla stessa ora, mentre sul Lemmy Stage si stanno per esibire gli Anthrax, gruppo che dal vivo non delude mai, sullo Sweden Stage stanno per salire i King Kobra con Paul Shortino alla voce, band e cantante che non abbiamo mai avuto la fortuna di vedere dal vivo. Alla fine, convinti anche dal fatto che gli Anthrax sarebbero passati a luglio in Italia, optiamo per questi ultimi. I King Kobra, peraltro, rappresentano quest’anno insieme a Lita Ford, una di quelle chicche esclusive che lo Sweden Rock Festival riesce sempre ad offrire ad ogni edizione (tanto per fare un esempio i Triumph tennero qui in esclusiva l’ultimo concerto della loro carriera nel 2008, mentre l’anno successivo proprio qui i Poison si esibirono per l’ultima volta nel Vecchio Continente). Purtroppo però le nostre attese vengono largamente deluse durante la loro performance: prestazione piatta, senza nessun mordente, con un Shortino che sembra il cugino sfigato di quel cantante che tanto ci aveva impressionato con Rough Cutt e Quiet Riot. La sua voce è flebile e lui ha la stessa presenza sul palco delle bottigliette d’acqua appoggiate sulle casse (cit. Erasmo Castellani). Perfino Carmine Appice, che il giorno precedente aveva impressionato con i Vanilla Fudge, oggi sembra addormentato e svogliato. Di contro, Johnny Rod, col suo taglio di capelli à la Jeff Daniels in “Scemo E PiùScemo”, si agita come un ossesso, salta, urla, fa il dito a compagni, pubblico, tecnici, così a caso, senza nessun motivo e senza che nessuno sul palco se lo fili. Gli unici due che tengono in piedi la baracca sono i chitarristi David Michael Phillips ed un ragazzino -tal Jordan Ziff- che sostituisce dignitosamente (ma che peccato non ci fosse!) Mick Sweda. Anche i suoni non aiutano, confusi e così mal calibrati da rendere spesso la voce di Shortino quasi inesistente. Con queste premesse, canzoni sulla carta spettacolari come “Ready To Strike” e “Hunger”, ma anche le piùrecenti “Tear Down The Wall” e “Live Forever” diventano delle mezze ciofeche. La voce di Shortino fa bella figura solamente su una versione acustica, piuttosto inutile per la verità , di “Heaven And Hell” (introdotta da un elogio a Ronnie James Dio forse un po’ troppo lungo), ma crolla miseramente sull’esecuzione di “Iron Eagle (Never Say Die)”. Il risultato è talmente obbrobrioso che ce ne andiamo prima che inizi la seconda strofa. Una delle delusioni piùgrandi del Festival, una vera catastrofe.

Confidiamo negli Anthrax per farci risollevare il morale. Purtroppo arriviamo quasi alla fine del loro set, giusto in tempo per cogliere solo le ultime tre canzoni: “Antisocial”, “Breathing Lightning” e la classica “Indians”. Arrivati al break a metà di quest’ultima, Scott Ian interrompe i suoi compagni e poi prende il microfono, spiegando alla gente perché si sia fermato: “Qui non vedo gente che si diverte abbastanza. Capisco che il pit non sia proprio per tutti, ma tutti possono urlare, saltare, fare headbanging, tutti lo devono fare! Siete ad un concerto degli Anthrax, cazzo, mica ad uno dei Winery Dogs! Adesso ripartiamo, vedete di scuotervi un po’!”. Così, appena riprendono, ci sembra la cosa piùnaturale del mondo unirci al pogo festoso scatenato dal pubblico che ha recepito il messaggio e ha iniziato a danzare, sollevando nubi di polvere davanti al palco. Lì in mezzo riusciamo incredibilmente a ricongiungerci con tutti i nostri compagni di avventura, immancabilmente pronti a lanciarsi immediatamente nella ressa non appena Scott (il quale alla fine preciserà di adorare in realtà i Winery Dogs) ha dato il via alle danze. Continueremo a sentire la polvere in bocca e nel naso per alcuni giorni, ma ci siamo divertiti così tanto che ne è valsa assolutamente la pena.

I Sabaton da queste parti godono di un seguito incredibile (e, per certi versi, del tutto inspiegabile), pari a quello dei grandi nomi storici della scena mondiale, tanto da essere stati scelti come headliner della serata finale del Festival: sul palco principale fanno bella mostra di sé due imponenti carrarmati che dominano la coreografia bellica che caratterizza lo show della band, che, subito dopo l’azzeccato intro “In The Army Now”, attacca a tuono con “Ghost Division”. I beniamini di casa hanno tutto il pubblico dalla loro parte e non patiscono affatto alcuna tensione derivante dalla responsabilità di chiudere le esibizioni sul palco principale. Anzi, come i cingolati posti alle loro spalle, i cinque sembrano davvero inarrestabili e, se anche la voce del pur simpatico Joakim Brodén non riesce proprio ad entrare nelle nostre grazie, dobbiamo ammettere che la band dal vivo ha proprio una carica fuori dal comune. Oltretutto quello di stasera è sicuramente uno dei concerti piùimportanti della loro carriera e pertanto fiamme e fuochi artificiali si sprecano. A metà set, c’è spazio anche per tre brani cantati in svedese, tratti dal loro album di maggior successo “Carolus Rex”, mentre sul finale viene presentato in anteprima assoluta il nuovo singolo “Lost Battalion”, prima che la cadenzata marcia di “To Hell And Back” (durante la quale viene accennata “Winds Of Change” degli Scorpions) chiuda la prima parte del concerto. Negli encores la passerella viene illuminata a giorno dalle fiamme per l’arrivo di “Night Witches”, anteprima del gran finale con la classica “Primo Victoria” e la divertente “Metal Crüe” che suggellano la loro esibizione, decisamente ben accolta dal numeroso pubblico.

Mentre i Sabaton mettono a ferro e fuoco il main stage, sotto il tendone del RockKlassiker salgono intanto sul palco i Demon. Introdotti dal sempre terrificante prologo di “Night Of The Demon”, questi altri reduci della NWOBHM riescono ancora ad intrattenere grazie al loro hard rock immediato e alla simpatia dell’istrionico vocalist Dave Hill, da sempre al timone della band. La set list è incentrata soprattutto sulla prima fase della carriera della band, per intenderci quella antecedente la svolta verso sonorità piùprog: brani come la già citata “Night Of The Demon”, “Into The Nightmare”, “Sign Of The Madman”, “Liar” e “The Plague” riescono ancora ad emozionare dopo tanti anni e sulla conclusiva “Don’t Break The Circle” proprio nessuno riesce ad esimersi dall’intonare l’ipnotico coro. Immortali.

Dopo che, al termine dell’esibizione dei Sabaton, i fuochi d’artificio dal palco principale hanno celebrato a dovere la venticinquesima edizione del Festival, sul Lemmy Stage ci attende Michael Schenker per quello che sarà l’ultimo concerto in programma: il guitar hero tedesco ha allestito per l’occasione uno spettacolo denominato Michael Schenker Fest, nel corso del quale ripercorrerà tutta la sua carriera, facendosi accompagnare dai cantanti che lo hanno affiancato negli anni. Premesso che Gary Barden non ci ha mai favorevolmente impressionato, che la prestazione vocale di qualche giorno fa di Graham Bonnet sia stata a tratti imbarazzante e che non ci hanno mai parlato particolarmente bene delle performance live di Robin McAuley, non si può certo dire che il concerto nasca sotto i migliori auspici. Invece, fortunatamente, la tragedia viene evitata: Schenker è in forma smagliante, sorride e corre da una parte all’altra dal palco, suonando alla grande i suoi maggiori successi. Dopo la strumentale “Into The Arena”, sale il primo cantante sul palco: il temibile Gary Barden. Meglio così: via il dente, via il dolore. Peccato che rimanga lassùper sette pezzi, tra cui “Attack Of The Mad Axeman”, “Let Sleeping Dogs Lie” e “Armed And Ready”. Finalmente uscito, “Coast To Coast” marca la divisione con un’altra fase della carriera di Schenker, accompagnata da Bonnet alla voce. Graham ripropone gli stessi tre pezzi cantati con il suo gruppo due giorni prima, “Desert Song”, “Dancer”, e la grande “Assault Attack”, e dobbiamo dire che ci appare molto piùin forma rispetto all’altro concerto, e non è solo un’impressione data dal fatto che dopo Barden anche il raglio di un asino suoni meglio (cit. Erasmo Castellani). A McAuley viene affidata l’ultima tranche di concerto, dove, oltre alle sue “Save Yourself” e “This Is My Heart”, deve cantare anche i tre pezzi da novanta targati UFO: “Shoot Shoot”, “Doctor Doctor” e “Rock Bottom”. McAuley alla fine canta molto bene, ed ha anche una parvenza di presenza scenica. Oltre a Schenker, come già detto in formissima, anche la sezione ritmica formata dal duo Ted McKenna/Chris Glen funziona che è una meraviglia ed alla fine il Festival si conclude degnamente, all’insegna del rock con la R maiuscola.

Anche per quest’anno il Festival è finito ed è tempo di rientrare alla base. Come sempre torniamo a casa entusiasti e felici, ben sapendo che si ripeterà il tutto l’anno prossimo. E come sempre lasceremo in Svezia la voce, per riportare a casa una serie di raffreddori assortiti, qualche cd/vinile ed un bagaglio di ricordi di spettacoli, avventure, bevute e risate vissute con amici e migliaia di altre persone che condividono la nostra stessa passione per il rock.

Musicalmente, le esperienze piùpositive di questa edizione -per motivi diversi- sono state per noi Queen + Adam Lambert, Shinedown, Foreigner, Blind Guardian, Megadeth, Udo, Vanilla Fudge, Imperial State Electric e King Diamond, esperienze che compensano abbondantemente le delusioni -piùo meno inaspettate- di Graham Bonnet, Lita Ford, King Kobra, Halestorm e Sixx:A.M.. Ma è riduttivo giudicare lo Sweden Rock Festival esclusivamente per le prestazioni delle band. Come detto all’inizio: l’atmosfera, la gente, l’ambiente (e non dimentichiamo l’ineccepibile organizzazione!) sono elementi altrettanto importanti che però risultano difficili da spiegare. Quindi, per capire cosa intendiamo dire, cominciate a mettere due soldi da parte, prendetevi le ferie a inizio giugno, e venite all’edizione 2017!

In chiusura, permettetemi un sentito ringraziamento all’amico Erasmo, per avermi aiutato a scrivere questo live report e soprattutto per non avermi abbandonato al mio destino alla fine del concerto dei Foreigner, quando, in preda ai fumi dell’alcool, non mi ricordavo piùsu quale palco avrebbero poi suonato gli Hellacopters”…

3 Comments

Grande festival… grande report…

Hey!

Grazie mille!

Pingback: Amaranthe - Intervista con Elize Ryd e Olof Mörck (SRF 2016) - Longliverocknroll.it